Abschließend möchte ich noch dem Kohlhammer-Verlag, insbesondere Herrn Dr. Poensgen, für die sehr angenehme Zusammenarbeit danken.

| Bernried, im Mai 2001 |

Doris Bischof-Köhler |

Einleitung

1 Die Macht der Stereotypen

1.1 »Baby Sexing«

Etliche Jahre hielt ich in regelmäßigem Turnus eine Vorlesung über die Entwicklung von Geschlechtsunterschieden, die damit zu beginnen pflegte, dass dem Auditorium eine Reihe von Videofilmen mit Kindern im Alter von eineinhalb bis zwei Jahren vorgeführt wurde. Die Studierenden sollten bei jedem Kind raten, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Dies ließ sich bei dieser Altersklasse nicht einfach an Äußerlichkeiten feststellen, denn Mütter zogen ihre kleinen Kinder längst nicht mehr geschlechtsrollenkonform an. So trifft man Jungen mit langen, wallenden Locken und goldenen Armbändchen ebenso wie Mädchen mit Kurzhaarfrisuren und in Höschen, beide sowieso noch mit Windelpaketen, die auch nicht gerade zwischen den Geschlechtern differenzieren. In Anlehnung an den angelsächsischen Sprachgebrauch, bei dem Geschlechtsbestimmung von Haustieren kurzerhand auf die dort üblich pragmatische Weise als »Sexing« bezeichnet wird, bereicherte eine Studentin, die bei der Auswahl des Videomaterials zur Hand ging, unseren Laborjargon um den Begriff »Baby Sexing«. Die Studierenden sollten dabei ihren Eindruck zunächst spontan äußern und dann versuchen, sich Rechenschaft abzulegen, anhand welcher Merkmale sie zu ihrem Urteil kamen.

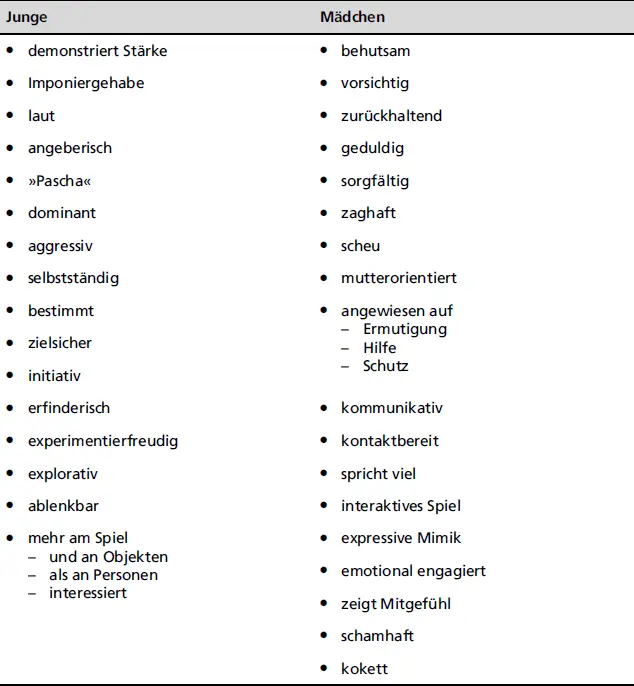

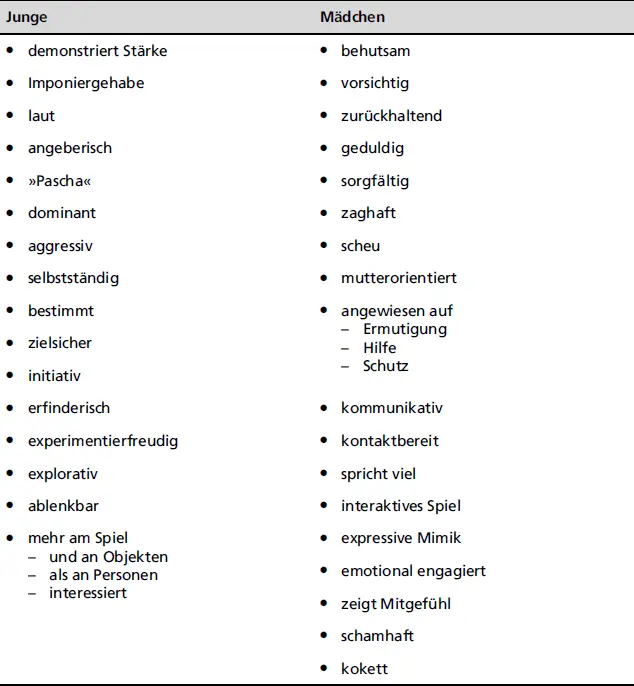

Nach etlichen Wiederholungen dieser Übung gaben einige Merkwürdigkeiten zu denken, die regelmäßig auftraten. Über die Jahre hinweg zeigte sich nämlich, dass die Beurteilungen zwar häufig danebengingen, dass die verschiedenen Gruppen aber in hohem Maße in der Wahl der Merkmale übereinstimmten, mit der sie ihre Zuordnungen begründeten, so dass man dazu übergehen konnte, eine vorbereitete Folie mit einer Liste von Eigenschaften für den Hellraumprojektor mitzubringen, die mit jeweils nur geringfügigen Modifikationen dann die Grundlage für die Diskussion abgab. Die nachfolgende Tabelle 1.1 informiert über die Einträge dieser Liste, soweit sie das Verhalten betreffen. Physiognomische Kriterien (Kopfform, Körperbau, Haltung und Bewegung, Zierlichkeit, Weichheit etc.) wurden auch genannt, sollen hier aber außer Betracht bleiben. Interessant ist auch, dass gewisse Merkmale sowohl für die Beurteilung als Junge als auch als Mädchen den Grund lieferten. So wurde z. B. einerseits der Eindruck, das Kind sei konzentriert und ausdauernd bei der Sache, als Indiz für Weiblichkeit genannt, dann aber wurde auch wieder geglaubt, Jungen an ihrer Beharrlichkeit zu erkennen.

An diesem Ergebnis ist zunächst einmal nichts besonders Bemerkenswertes. Interessanter erscheint dagegen eine Verhaltenseigentümlichkeit, die sich während der Diskussion fast schon voraussagbar einstellte. Anfänglich gaben die Studierenden

Tab. 1.1: Eigenschaften, die typischerweise Jungen und Mädchen zugeschrieben werden

JungeMädchen

einige ganz unbefangene Urteile ab, etwa von der Art »Es ist ein Junge, denn er ist so draufgängerisch«, oder »Es ist ein Mädchen, denn es ist mehr am Kontakt als am Spielzeug interessiert«. Das rief die ersten verlegenen Lacher hervor und der Strom der Kommentare wurde daraufhin zähflüssiger. Inhaltlich tendierte man nun dazu, sich auf Merkmale der äußeren Erscheinung wie Haarlänge etc. zu beschränken, obwohl vorher betont worden war, dass diese irrelevant seien. Irgendetwas wurde den Studenten zunehmend peinlich, sie begannen sich offensichtlich klarzumachen, auf was sie sich bei ihrer Urteilsbildung einließen, und verloren ihre Unbefangenheit.

Nun könnte das daran liegen, dass die meisten Studierenden in einer solchen Einstufung nicht geübt sind, denn eineinhalb- bis zweijährige Kinder gehören im Allgemeinen nicht zu ihrem täglichen Umgang. Es wäre also denkbar, dass sie sich überfordert fühlten. Andererseits hing aber nichts für sie davon ab, ob sie richtig oder falsch urteilten. Die Ursachen lagen also wohl auf einem anderen Sektor. Wenn man sie direkt auf ihre Befangenheit hin ansprach, dann stellte sich regelmäßig heraus, dass sie sich zunehmend der Tatsache bewusst wurden, in ihren Äußerungen Inhalte zum Ausdruck zu bringen, die sich mit den gängigen Geschlechtsrollenstereotypen deckten, wie sie von Williams und Best kulturübergreifend festgestellt wurden: Männer gelten als durchsetzungsstärker, aggressiver, selbstbewusster und risikobereiter, Frauen als sensibler, fürsorglicher, vorsichtiger und nachgiebiger (Williams & Best, 1990). Es gibt auch einige Jahrzehnte später keine Hinweise darauf, dass sich an den Geschlechtsrollenstereotypen etwas Wesentliches geändert hat (Haines, Deaux & Lafaro, 2016). Auch wenn die Befragung der Studenten mit der Zeit geht und sie nun per Smartphone das Baby Sexing vornehmen, kommen im Wesentlichen die gleichen Stereotype zum Vorschein.

Unter Stereotypenversteht man soziale Urteile, die eigentlich zutreffender als Vorurteile zu kennzeichnen sind, da sie die Tendenz haben, Personen grob vereinfachend und ohne Rücksicht auf ihre Individualität zu etikettieren. Solche Überzeugungen werden von einem großen Teil der Bevölkerung geteilt; sie bestimmen die Einstellung zu eigenen und zu fremden Gruppen und eben auch die Rollenerwartungen an die Geschlechter. Da den Studierenden in diversen Vorlesungen die Botschaft vermittelt wird, eine Urteilsbildung auf der Basis von Stereotypen sei fragwürdig, ja sogar verwerflich, gerieten sie beim »Baby Sexing« offensichtlich in einen Konflikt, sobald sich zeigte, dass sie sich doch von solchen Überzeugungen leiten ließen – und dies dann gar noch öffentlich im Hörsaal. Eine Studentin brachte ihr Unbehagen einmal auf den Punkt, indem sie sich geradeheraus weigerte, überhaupt bei dieser Übung mitzumachen, mit der Begründung, ein solches Vorgehen zementiere die Diskriminierung von Frauen, man müsse doch endlich von diesen Stereotypen wegkommen und das Denken in Unterschieden überwinden.

Nun trifft es ohne Zweifel zu, dass Stereotype die Eigenschaft haben, zu übertreiben und über einen Kamm zu scheren. Tatsächlich gingen die Studierenden bei ihrer Beurteilung teilweise von recht groben Klischees aus und trafen damit dann auch tüchtig daneben. Die krassesten Fehleinschätzungen kamen dort vor, wo allein schon das bloße Auftreten eines als »typisch« männlich oder weiblich geltenden Verhaltens für die Zuordnung ausschlaggebend war, ohne dass dabei aber berücksichtigt wurde, in welcher Art dieses Verhalten ablief. Fußballspiel z. B. wurde wie selbstverständlich als Kennzeichen für Jungen gewertet, so als wäre es überhaupt nicht denkbar, dass auch einmal ein Mädchen Spaß daran findet.

Überhaupt wurden die Begründungen häufig so formuliert, als käme das betreffende Merkmal ausschließlich einem Geschlecht zu. Wurde also beispielsweise »Kontaktfähigkeit« als Indiz für Weiblichkeit angeführt, so klang das zuweilen so, als sei das männliche Geschlecht in dieser Hinsicht schlechterdings inkompetent. Stereotype Urteile sind eben nicht nur pauschal, sondern auch ausgrenzend; wird eine Eigenschaft dem einen Geschlecht zugewiesen, so wird sie dem anderen ebenso unterschiedslos abgesprochen.

Auch in den ersten Versuchen, Geschlechtsunterschieden wissenschaftlich durch Fragebogenerhebungen auf die Spur zu kommen 1 1 Beispielsweise im Terman-Miles-Test of Masculinity and Femininity, 1936

, war man davon ausgegangen, dass maskuline und feminine Merkmale bipolar auf einer einzigen Dimension liegen und sich daher gegenseitig ausschließen (  Abb. 1.1). Je weniger weibliche Eigenschaften eine Person aufweist, umso mehr männliche sollte sie auf sich vereinen und umgekehrt.

Abb. 1.1). Je weniger weibliche Eigenschaften eine Person aufweist, umso mehr männliche sollte sie auf sich vereinen und umgekehrt.

Читать дальше

Abb. 1.1). Je weniger weibliche Eigenschaften eine Person aufweist, umso mehr männliche sollte sie auf sich vereinen und umgekehrt.

Abb. 1.1). Je weniger weibliche Eigenschaften eine Person aufweist, umso mehr männliche sollte sie auf sich vereinen und umgekehrt.