En parte, la relativa baja desigualdad en los países desarrollados es consecuencia de un sistema impositivo más progresivo y un Estado de Bienestar más extendido. Es la deliberada intervención estatal haciendo política redistributiva la que alivia la desigualdad de mercado. Los países en desarrollo también hacen política fiscal redistributiva mediante impuestos y gasto público social pero, generalmente su intensidad y su carácter progresivo es menor. Un reciente estudio del BID encuentra que mientras que en los países industrializados de la OCDE la combinación de impuestos y transferencias reduce el coeficiente de Gini en 38%, en América Latina la reducción es muy inferior: apenas 5%. Esperemos hasta el capítulo 9 para extender esta discusión.

Los países desarrollados tienen ventajas informativas sobre el resto: no solo realizan encuestas de hogares, sino que al ser economías muy formalizadas pueden también estudiar la desigualdad de ingresos con datos de declaraciones impositivas. A partir de fuentes tributarias de dieciocho países desarrollados, el Chartbook of Economic Inequality reporta que en promedio la participación del 1% más rico en el ingreso nacional es de alrededor del 10%. Hay diferencias importantes entre países. En Holanda la participación es del 6,3%, y en Suecia del 7,2%, mientras que en Estados Unidos es del 18,4%. Este valor, de hecho, es superior al estimado en algunos países de América Latina como Argentina y Uruguay. Algunos sostienen que si se pudieran medir bien todas las fuentes de ingreso, la participación del 1% más rico en el ingreso nacional sería más alta en Estados Unidos que en la mayoría de las economías de América Latina.

Habrá que esperar para tener el panorama más claro: las comparaciones de desigualdad con datos impositivos entre los países industrializados y los de América Latina todavía son escasas y frágiles. Brasil es hasta ahora el único país latinoamericano incluido en el promocionado World Inequality Report , que combina información de encuestas de hogares con registros impositivos y Cuentas Nacionales. En 2016 la participación del 10% más rico en Brasil fue del 55%, un valor mayor al de todos los países desarrollados incluidos en el informe, que no superaban el 50% (37% en Europa, 47% en Estados Unidos y Canadá).

Estamos mal pero ¿vamos bien?

Un controvertido ex-presidente argentino reclamaba que no se debía juzgar la situación actual, sino la dirección del cambio. Para aquietar las quejas afirmaba que “estamos mal, pero vamos bien”. Parece claro que estamos mal en términos de desigualdad en América Latina, pero ¿vamos bien? ¿Es posible que nuestra visión negativa del alto nivel de desigualdad de la región sea menos pesimista porque de a poco esas desigualdades se están reduciendo?

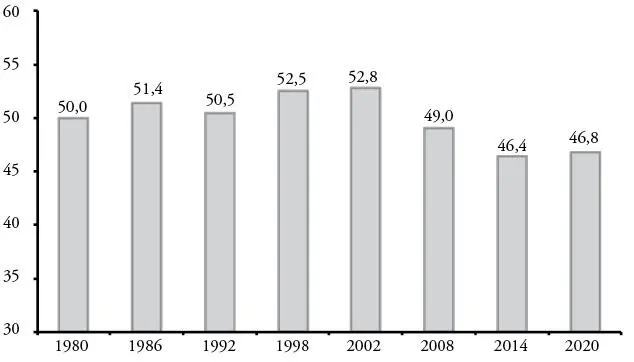

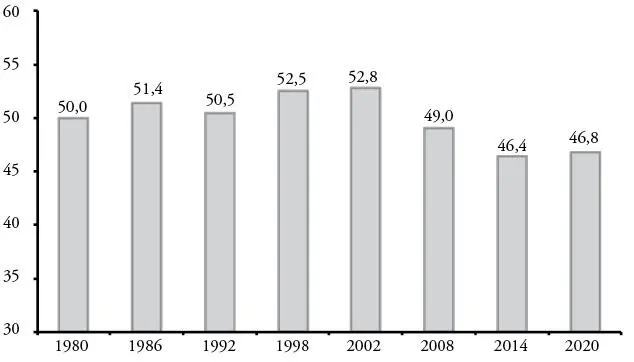

Por algún tiempo ese fue el caso. Durante la década del 2000 la desigualdad de ingresos se redujo en América Latina. Cayó en todos los países, con independencia de la orientación política de sus gobiernos. Las razones son múltiples: rebote de crisis anteriores, excepcionales condiciones internacionales, políticas laborales activas, expansión de programas sociales. Vamos a analizar estas razones a lo largo del libro. Ciertamente, la caída de la desigualdad en esa década no fue espectacular, pero contrasta con el aumento en las dos décadas anteriores. La Figura 2 le pone números a este fenómeno: el promedio del coeficiente de Gini del ingreso entre los países de América Latina creció de 50 en 1980 a 52,8 en 2002. En la siguiente década la caída fue significativa: en 2012 el Gini había descendido unos seis puntos, alcanzando el valor de 47, y en 2014 estaba en 46,4.

Figura 2:Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar.

América Latina

Fuente : Elaboración propia sobre la base de datos de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial).

Nota : Promedio no ponderado de dieciséis países latinoamericanos. Las estimaciones para 2020 son aún preliminares.

Pero esa “primavera” pasó rápido: la caída de la desigualdad de ingresos se desaceleró o directamente se detuvo en todos los países en la década siguiente. El coeficiente de Gini estimado promedio para la región en el año 2020 era muy semejante al de una década atrás: la década del 2010 ha sido una “década perdida” en términos de mejoras distributivas. Y por supuesto, el comienzo de la nueva década no ha sido auspicioso. Todas las estimaciones, aún preliminares al momento de escribir estas líneas, sugieren un significativo aumento de la desigualdad en la región como consecuencia del impacto asimétrico de la pandemia del COVID-19.

En resumen, si bien hubo acción en la película de la desigualdad en América Latina —acción que vamos a contar y analizar en el resto del libro— la foto hoy no es muy distinta de la de algunas décadas atrás: América Latina sigue siendo una región muy desigual, sigue ubicada en los peldaños altos de la escalera de la desigualdad mundial, sigue teniendo “exceso de desigualdad”.

Hasta acá ilustramos las desigualdades socioeconómicas sobre la base de una variable monetaria: el ingreso. El ingreso (o consumo) de una familia es una variable conveniente que resume de forma aproximada el nivel de vida de los miembros de ese hogar. Pero, naturalmente, el ingreso no puede captar todos los aspectos de la vida de las personas. Documentar todas las desigualdades socioeconómicas en América Latina es una tarea enciclopédica; esta sección ilustra la magnitud de las brechas con algunos pocos ejemplos de dos sectores clave para el desarrollo humano: la educación y la salud.

La gran mayoría de los países de América Latina ha avanzado exitosamente hacia el objetivo de escolarización primaria universal. No hay muchas diferencias en ese aspecto: casi todos los niños latinoamericanos, pobres o ricos, hoy van a la escuela. Pero las semejanzas acaban ahí. Las brechas empiezan a abrirse en el nivel medio de educación. Muchos jóvenes de familias pobres no empiezan la secundaria, varios dejan en el camino, muy pocos empiezan un programa terciario, casi ninguno termina la universidad. En Bolivia solo el 35% de los jóvenes del decil más pobre terminan la secundaria; el porcentaje asciende al 80% en el decil más rico. La brecha es más grande en México (23% en el decil 1 y 77% en el 10) y mayor aún en Honduras (10% y 68%, respectivamente). En El Salvador cerca del 45% de los jóvenes de familias en el decil superior de ingresos asisten al nivel terciario de educación; el porcentaje cae al 2% en el decil más pobre. La brecha se magnifica en Paraguay y más aún en Brasil.

Las brechas no se acaban en el acceso a la educación. Entre quienes logran asistir a la escuela, colegio o universidad las diferencias se expresan en otra dimensión: la calidad. Los jóvenes latinoamericanos del decil más rico asisten en su mayoría a escuelas privadas dotadas de más recursos, profesores mejor pagos, computadoras, mejor infraestructura. En contraste, los jóvenes de contextos vulnerables van a escuelas públicas en zonas marginales de las ciudades o en áreas rurales alejadas, donde pese al esfuerzo diario de maestros y profesores cuentan con menos infraestructura, menos material, a menudo menos días de clase. Las diferencias se extienden a una dimensión intangible pero esencial: el capital social. En las escuelas secundarias de jóvenes de familias acomodadas el “ambiente” predispone a graduarse y continuar los estudios en un nivel superior, o bien insertarse en un trabajo formal. Todos los padres han seguido ese camino: la motivación (o la presión) para los hijos es fuerte. Y también están disponibles los medios económicos, los contactos personales y las redes de información para progresar en esa dirección. Nada de esto existe en las escuelas del primer decil: ningún padre fue a la universidad, ningún compañero tiene información de cómo acceder a una beca, no hay en el barrio contactos para aplicar a un empleo formal.

Читать дальше