ZEHNTES KAPITEL Das vollendete Werk ›De arte cabalistica‹

1 Gerade in der Zeit der wütendsten Angriffe gegen Reuchlin gelang ihm sein Meisterwerk. – Der einleitende Teil des Buches. – Veränderte Auffassung der Kabbala. Das Verdienst Gershom Scholems. – Merkaba-Mystik und jüdische Gnosis. – Kosmogonie und die Frage nach dem verborgenen Leben des Transzendenten. – Beziehungen zwischen Glauben und Naturwissenschaft. – Reuchlins ›symbolische Philosophie‹. – Die Planetengötter (Archonten) und Kafkas Legende ›Vor dem Gesetz‹. – Reuchlins Darstellung ist eine Mischung der früheren Merkawá-Mystik und der späteren theosophischen Lehre von den Sfirót. – Eine seiner Hauptquellen (Gikatilla) hat an diesen beiden Stufen Anteil. – Reuchlins (Simons) Lehre von den Kreaturen, vom ›Baum der zehn Zählungen‹; Naturphilosophisches.

2 Simon definiert die Kabbala. – Anlehnung an Pico. – ›Portae lucis‹. – ›Das Zerbrechen der Gefäße‹. – Simon über die Quellen seines Wissens. – Vier-Welten-Theorie. – Die höchste Stufe: Gott oder die Dunkelheit (das Nichts). – Philos überragende Bedeutung. – Die Lehre vom Demiurgen in der nicht-jüdischen Gnosis. Ein ›metaphysischer Antisemitismus‹ (Scholem). – Maßvolle Haltung Reuchlins. – Ejn-Soph (Unendlichkeit).

3 Reuchlins unrichtige Darstellung des angeblichen Gegensatzes zwischen Talmud und Kabbala. – Deutung des Buchstabens B, des ersten Buchstabens der Heiligen Schrift. – Symbolsprache. – Die doppelte Hölle. – Lobpreisung des glücklichen Kabbalisten. – Eine Geschichte von Rabbi Meir. – Warnung vor Magie.

4 Die beiden Partner ohne Simon. – Pythagoras. – Seine Zahlenlehre. – Pythagoras und die Seele des Euphorbus. – Seelenwanderung. – Verteidigung des Rätselstils. Platons ›Kratylos‹. – Bedeutsame Darstellung der pythagoräischen Lehre. – Das Gemeinsame der Weltreligionen. – Punkt, Linie, Fläche, Raum. – Gleichnissprüche. – Hinweis auf Lukian, auf Porphyrius.

5 Der Schankwirt schaltet sich ein. – Die Kölner Verleumder. – Wiederaufnahme von Simons Lehrvortrag: Die 50 Pforten der Erkenntnis. – Die Zahl 72. – Der richtige Kern der paradoxen und bizarren Zahlenmystik. – Das Buch Jezira. – Scholems Exegese der Sfirót-Theorie. – Reuchlin über Engel und Namen der Engel. – Dichterischer Vergleich mit der Musik (Reuchlin). – Jeder Mensch sieht die Engel in anderer Gestalt. – Die Sfirót, dem Buch ›Portae lucis‹ gemäß. – Gikatilla, zuerst unter dem Einfluß Abulafias, dann des Sohar (Mosche de Leon). – Simons Ekstase.

6 Die rationale und die irrationale Methode. Berührungspunkte. – Leben und Lehre Abulafias (nach Scholem und Jellinek). – Die Techniken der Schriftauslegung. – »Nur ein friedfertiger Mann, der sanft mit der Kreatur zu reden versteht«, kann den richtigen Weg finden. – Die Potenzen der Gegenseite, des Bösen. – »Durch gutes Leben einen guten Tod gewinnen.« – Weiteres über Abulafia. – Tagebuch eines seiner Schüler, von Scholem veröffentlicht. – Abschied der beiden Partner von Simon. – Widmung an den Papst.

ELFTES KAPITEL Die letzten Lebensjahre. Nachruhm, Porträts und Grabstein

1 ›Der arme Konrad‹. – 1519 dreimalige Eroberung Stuttgarts. – Reuchlins redliche Bemühungen, Frieden zu stiften. Brief an Pirckheimer.

2 Er flieht nach Ingolstadt. – Akademische Tätigkeit. – Beziehung zu Luther, Melanchthon, Eck. – Reuchlin als Mitglied der Salve-Regina-Bruderschaft, als Priester (Decker-Hauff).

3 Lehramt in Tübingen 1521. – Letzte Veröffentlichung. – Briefe aus Bad Liebenzell. – Anadyomene. – Tod im Juni 1522. – ›Apotheose Reuchlins‹ von Erasmus.

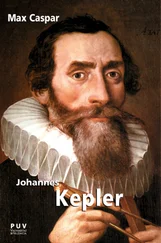

4 Nachruhm. Nicht lebendig geblieben. Nicht viel mehr als ein großer Name. Trotz Hinweisen von Seite der Humanisten, von Goethe, Wieland, dem Sohn Schubarts. – Biographien: Das klassische Werk L. Geigers. Es erschien vor fast 100 Jahren. Seither ist viel neues Material und richtigere Auffassung des Judentums, der Diaspora, speziell auch der von Reuchlin geliebten Kabbala, veröffentlicht worden. – Das Humoristikum der beiden gefälschten Porträts (das ›alte Weib‹ und der ›humanistische Einheitstyp‹). Das einzige echte Porträt.

5 Das Grab. – Irrtümer, Fehlschlüsse. – Das Grabmal in der Leonhardskirche zu Stuttgart.

NACHWORT

BIBLIOGRAPHIE

Nachwort von Karl E. Grözinger

REGISTER

Editorische Notiz

Über den Autor

ERSTES KAPITEL

Umwälzung der Seelen: ein Zeit-Hintergrund

1

Wenn eine weltanschauliche oder künstlerische Bewegung ihren Höhepunkt erreicht, ja schon in ihre Karikatur umzuschlagen und absurd zu werden beginnt, dann ist sie am leichtesten zu konstatieren. Dann ist sie unfehlbar kenntlich. Freilich ohne großen Nutzen, denn die Bewegung ist ja schon in Entstellung oder im Abklingen begriffen, hat ihre ursprüngliche Kraft und Naivität verloren.

Der Beginn einer Bewegung dagegen liegt wesentlich im Dunkeln. Vor der eigentlichen italienischen Renaissance gibt es eine Früh-Renaissance, vor dieser eine Vor-Früh-Renaissance – und so weiter zurück bis zum karolingischen Renaissanceversuch einer universalen europäischen Bildung und noch weiter zurück bis zum unmittelbaren Anschluß an den letzten Wortführer der römischen Literatur, an Namatianus, der um 400 klagend die Ruinen des vom Westgoten Alarich verwüsteten Rom und des ganzen Römerreiches in schönen lateinischen Versen besingt. Die Neigung der Humanisten, in römischer Sprache oder doch im Bannkreis der Antike zu schreiben, zu gestalten, beginnt also, genaugenommen, fast ohne Lücke bereits am Ende des originär lateinischen Schrifttums und der Heidenwelt. Nur mit großer Ungewißheit, nur gradweise lassen sich Stufen unterscheiden: Zur Zeit Karls des Großen der Abt von Fulda, Hrabanus Maurus (dessen »Veni creator spiritus« bei Gustav Mahler neu auftönt), – späterhin Abälard – Dante, Petrarca, Boccaccio – Ariost, Tasso – und so bis zu Michelangelo. Ein machtvoller Strom reißt uns fort, es gibt keine oder nur wenig-merkliche Übergänge.

Die Karikatur hingegen – sie macht sich leicht bemerkbar; sie grinst uns an. Man kann sie nicht übersehen. Heute zwar verwischt sich auch dieses Leicht-Bemerkbare, da sich so viel Karikatur in die Künste drängt, da allenthalben ein wenig talentvolles ›Theater des Absurden‹ begönnert wird, da die Ausnahme den Seltenheitswert verliert, indem alles Ausnahme sein will. Auch da kann es Schönheit geben; der Geist weht, wo er will; man muß sich dann allerdings schon an die Ausnahmen von den Ausnahmen halten. Das Geniale ist glücklicherweise zu allen Zeiten und in allen Völkern da und dort vorhanden.

Ein Beispiel für jene Karikatur, die leicht auffällt, ist mir begegnet, als ich mich einst in die Briefe des Enea Silvio Piccolomini vertiefte, die Max Mell klingend übersetzt hat. In einem der Briefe (an Mariano Sozzini, 1444) ist die lieblich-sehnsüchtige Erzählung von ›Euryalus und Lucretia‹ enthalten, ein Meisterstück des sinnlichen Rausches und der allvernichtenden Melancholie, den besten Novellen des Boccaccio vergleichbar. Enea Piccolomini schrieb sie als junger Mann, indem er, um seinem Freund und Gönner, dem Reichskanzler Kaspar Schlick, zu schmeicheln, eine der köstlichsten Eroberungen des großen Lebemannes im Bilde festhielt, – er hat wohl dem Gegenstande viel von seiner eigenen Blutwärme und Verliebtheit mitgegeben. Später wurde dann aus Piccolomini Papst Pius II., einer von denen, die das Größte angestrebt und dabei viel Gutes bewirkt haben. Er kämpfte gegen den Sklavenhandel, gegen die Judenverfolgungen, war ein Freund des größten Philosophen vieler Jahrhunderte, des Nikolaus von Cues (Cusanus). Um das Vieldeutige auch hier nicht aus dem Blick zu verlieren: In Max Mells Einleitung zu den Briefen erscheint Piccolomini als ziemlich charakterloses Individuum, bloßer Stellenjäger, Karrierist, dessen angebliches ›Ethos‹ nur in seiner schönen Formgestaltung liegen soll, – doch solch ein Mensch hat nie existiert, denn solch ein Ethos gibt es nicht.

Читать дальше