Für die farbwahrnehmungstechnische Analyse stehen die farbmetrischen Kenngrößen und Attribute der Farbwahrnehmung zur Verfügung, die in Abschn. 2.2beschrieben sind. In den Abschn. 2.3, 10.3.2und 10.3.3sind die Metriken der nicht visuellen Lichteffekte ebenfalls ausführlich erörtert. In der Abb. 5.1 sind die Interaktionen und Kombination der lichttechnischen und farbmetrischen Kenngrößen miteinander für die gemeinsame Bildung der visuellen Wahrnehmung und die psychologisch-emotionale Bewertung einer Innenraumszene (s. Abb. 3.3) dargestellt.

In der Innenraumszene der Abb. 3.3befinden sich auf dem Tisch wie an der Wand verschiedene Objekte mit unterschiedlichen Farben und Farbkontrasten in verschiedenen geometrischen Formen. Der Tisch und die Wände sind durch die Leuchten unterschiedlich durch indirekte Lichtstromanteile nach oben zur Decke wie auch direkt nach unten zum Tisch und zur Wand mit unterschiedlichen Helligkeiten beleuchtet. All diese Beleuchtungsmerkmale werden durch die Beobachter/-innen im Raum wahrgenommen, wobei die unterschiedlichen Zonen im Gesichtsfeld auf unterschiedliche Gebiete auf der Netzhaut abgebildet werden.

Für die in der Praxis arbeitenden Lichttechniker/-innen und Arbeitsmediziner/-innen stellen die fotometrischen, farbmetrischen und nicht visuellen Kenngrößen die Eingangsgrößen des Prozesses Mensch als System dar. So verwenden auch viele Lehrbücher und Fachartikel der Forschung fotometrische und farbmetrische Kenngrößen wie Beleuchtungsstärke (in Lux) oder Farbtemperatur CCT (in Kelvin) als Eingangsgrößen für die Betrachtung der Forschungsergebnisse. Streng genommen sind die wirklichen Eingangsgrößen die Dauer der Belichtung, der Zeitpunkt der Lichtexposition, der Ort des Lichteinfalls auf der Netzhaut und der spektrale Strahlungsfluss der Strahlung, die in das Auge eindringt. Die Beleuchtungsstärke am Auge, die D65-äquivalente Beleuchtungsstärke, die Farbtemperatur, der Farbort, der circadian stimulus (CS) usw. sind bereits mit der spektralen und lokalen Empfindlichkeit des Gehirnapparats verarbeitet, wobei verschiedene Augen- und Gehirnstufen beteiligt sind.

Im Fall der Beleuchtungsstärke sind die beiden Kanäle der L- und der M-Zapfen berücksichtigt. Im Gegensatz zu der Elektrotechnik oder Physik sind die in der lichttechnischen und humanmedizinischen Forschung verwendetenEingangsgrößen bereits eine Mischung aus der physikalischen Kenngröße (wie eine spektrale Strahldichte auf dem Gesichtsfeld) und der Systemantwort des Gehirns (wie die spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion V (𝜆)). Das macht die Analyse der Forschungsergebnisse und die Interpretation der praktischen Beobachtungen komplizierter.

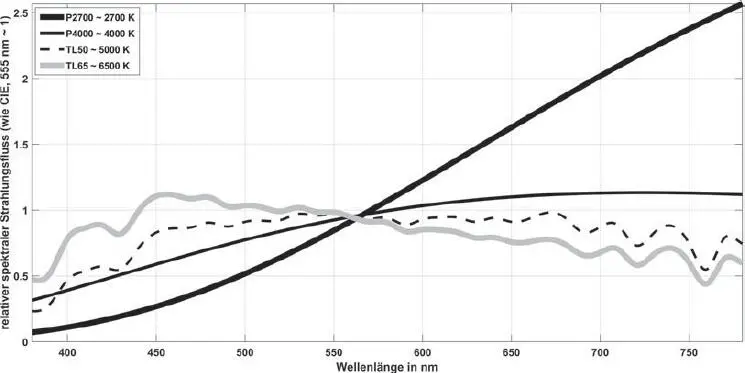

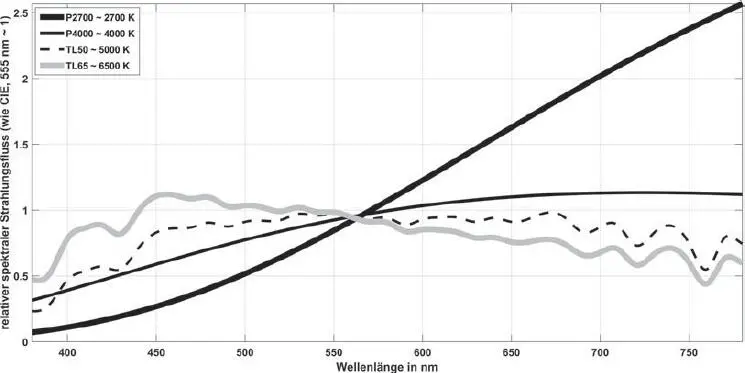

Abb. 3.4 Spektren der Tageslichtphasen D50 und D65 sowie die thermischen Strahler mit einer Farbtemperatur von 2700 und 4000 K (plancksche Strahler P2700 und P4000). Quelle: TU Darmstadt.

Die Spektren der natürlichen und elektrischen Lichtquellen, deren Licht die Menschen mit ihrem Augenapparat tagtäglich begegnen, sind sehr vielfältig und in diesem Buch deshalb an verschiedenen Stellen kontextbezogen beschrieben. In der Abb. 3.4sind die Spektren der durch die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) definierten Tageslichtphasen D50 und D65 sowie die thermischen Strahler, berechnet nach dem bekannten Planckschen Gesetz, mit einer Verteilungstemperatur von 2700 und 4000 K (Plancksche Strahler P2700 und P4000) dargestellt.

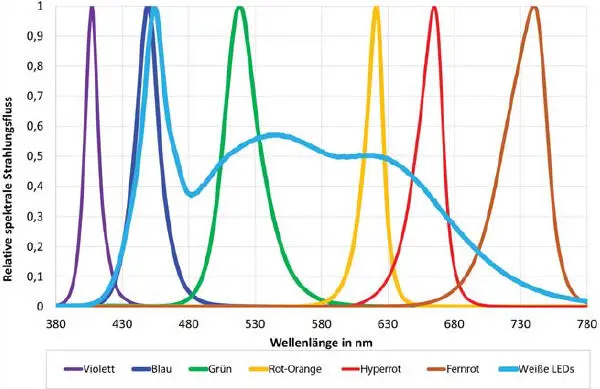

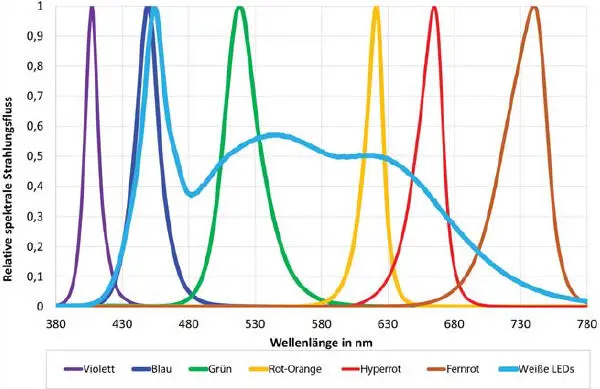

Die Abb. 3.5zeigt die relativen Spektren moderner Halbleiter-LEDs bei verschiedenen Peakwellenlängen.

Solche Halbleiter-LEDs (s. Abb. 3.5) mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren Bereich von etwa 380 (violette LEDs) bis 730 nm (tiefrote LEDs) in sehr guter physikalischer und lichttechnischer Qualität sind mittlerweile für Forschungs- und Entwicklungszwecke verfügbar. Die Spektren der modernen weißen leuchtstoffkonvertierten LEDs sind in Abschn. 11.4.2.2ausführlich erörtert (s. auch Abb. 11.18–11.28). Die Spektren der durch die Autoren gemessenen Tageslichtphasen an einem Sommertag in Darmstadt sind in der Abb. 11.29 dargestellt. Bei der Betrachtung aller Spektren unterschiedlicher Lichtquellentypen erkennt man, dass die spektralen Verteilungen dieser Lichtquellen in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen sehr unterschiedlich sind und diese Unterschiede bei der Strahlungsabsorption in verschiedenen Rezeptortypen zu unterschiedlichen Signalgrößen in den fünf Kanälen für die fünf Rezeptortypen führen (s. Kap. 2).

Abb. 3.5 Relative Spektren derzeitiger Halbleiter-LEDs verschiedener Peakwellenlangen und eines kaltweißen LED-Typs. Quelle: TU Darmstadt.

3.3 Gehirnverarbeitung zur Bildung subjektiver und objektiver Verhaltensgrößen

Der spektrale Strahlungsfluss, der entweder indirekt von den Objekten im Gesichtsfeld der Beobachter/-innen kommt oder direkt von den Lichtquellen emittiert zu dem Auge gelangt, wird durch die Hornhaut und die Augenlinse auf die Netzhaut abgebildet (s. Kap. 2). Die spektralen Absorptionsprozesse im Augenlinsenapparat sowie wie die Änderung der Pupillendurchmesser in Abhängigkeit vom Alter der Beobachter sind in Abschn. 12.6.1detailliert beschrieben.

Gemäß der Darstellung in Abschn. 2.1. werden die Photonen der jeweiligen Wellenlängen der einfallenden Strahlung in den LMS-Zapfen, in den Stäbchen und in den ipRGC absorbiert und zunächst in fotochemische Signale und später in Aktionsimpulse umgewandelt. Die Bildung der Signale am Ausgang der Umwandlungskanäle für diese fünf o. g. Rezeptorenwurde bereits in Abschn. 2.3.3. mathematisch dargestellt. Diese Signale werden dann durch die verschiedenen Nervenbahnen zu den späteren Gehirnregionen weitergeleitet, durch eine Kompression und durch Zusammenschaltung der Signale verschiedener Rezeptortypen verarbeitet, um letztendlich lichttechnische, farbmetrische und nicht visuelle Kenngrößen zu generieren. Die Bildung der lichttechnischen Größen und der farbmetrischen Kenngrößen sind umfänglich in den Abschn. 2.2.1 bzw. 2.2.2mathematisch und kontextspezifisch ausgearbeitet. In den beiden nächsten Abschnitten werden die Signalverarbeitung und die Vernetzung verschiedener Gehirnregionen detaillierter beschrieben.

3.3.1 Visuelle Verarbeitungssysteme [1]

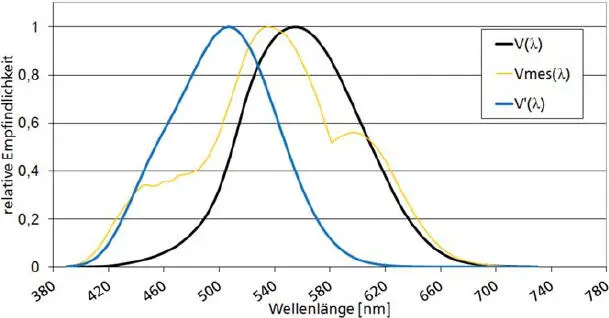

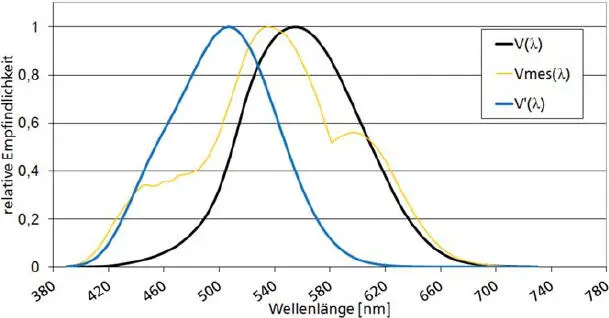

Der Vorgang der visuellen Signalverarbeitung beginnt mit den Absorptionsprozessen in den Fotorezeptoren. Die Zapfen und die Stäbchen absorbieren bestimmte Spektren, die heute durch psychophysische Methoden oder Direktmessverfahren bestimmt werden können. Das Aktionsspektrum eines Fotorezeptors beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Bestrahlungsspektrum und der Ausgangsleistung des Fotorezeptors. Dies kann nach Isolation und spektraler Vermessung der einzelnen Zellen bestimmt werden (Saugelektrodenverfahren). Abbildung 2.4zeigt die relativen spektralen Empfindlichkeiten der Stäbchen, der Zapfen sowie die der ipRGC. Wie in jedem biologischen System unterscheiden sich auch diese Funktionen durch ihre spektrale Ausprägung unter den verschiedenen Personen voneinander: Die in der Abb. 2.4gezeigten Kurven gelten für den sog. „Normalbeobachter“. Die für die Lichttechnik nach wie vor wichtigste Kurve ist jedoch die spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion V (𝜆). Sie setzt sich aus den LMS-Fotorezeptorsignalen nach Gl. (3.3)zusammen.

Abb. 3.6 Spektrale Empfindlichkeitskurven für Tagessehen, Nachtsehen und das beispielhafte mesopische Sehen. Quelle: TU Darmstadt.

Читать дальше