Besonders attraktive Ziele gab es in der unmittelbaren Nähe der Liegeplätze nie, die Hafengegend in diesen US-Ports wirkte in allen Fällen reichlich heruntergekommen. Das trifft aber gemäß meinen späteren Erfahrungen auf viele Häfen dieser Welt zu, verlässt der Seemann seinen Frachter, lernt er sein Gastland zunächst mal „von unten“ kennen. Bars in Hafennähe waren in Ami-Land alle gleich. Meistens dunkle Läden, Licht fiel nur auf den Billardtisch, sofern vorhanden. In einigen Schuppen wurde Tabledance geboten, irgendein weibliches Wesen hampelte fast nackt auf einer Tresen-Bühne umher, da waren nur Schambereich und Brüste mit irgendwelchen Plastikaufklebern notdürftig abgedeckt, das Gesetz wollte es so. Um den Tresen hockten schweigend ein paar abgerissene Amis vor ihrem Flaschenbier, die Basecap nach achtern gezogen, und verfolgten stumm diese Darbietungen. Und ab und an steckte dann einer der Gäste eine Dollarnote in den kaum vorhandenen Slip der Künstlerin, die warf dem edlen Spender dann Blicke zu, die sie wohl für erotisch hielt, und weiter ging die „Show“. Gab es dort Prostitution, wirkte sie eher abschreckend als anziehend.

Vieles in diesen heruntergekommenen Läden entsprach nicht dem, was man aus der deutschen Kneipenszene gewohnt war. Bier wurde grundsätzlich mit dem Adjektiv „icecold“ beworben. Klar, die Brühe schmeckte so übel, dass sie nur nahe am Gefrierpunkt genießbar wurde. Bier vom Fass, also „Draft Beer“, wurde teilweise mit Schläuchen direkt in die vor den Gästen stehenden Gläser gepumpt, Tankstellenbetrieb gewissermaßen. Und die Toiletten waren sensationell, man hockte in dem meist völlig versifften Toilettenraum vor begeistertem Publikum auf einem offenen Thron, Türen an den Kabinen fehlten in der Regel. Ein Umstand, der bei den Sailors immer wieder für große Heiterkeit sorgte. Das ging soweit, dass sich Pipifax und der Bäcker beim Scheißen gegenseitig fotografierten, um dann mit den Bildern den Daheimgebliebenen den ‚American Way of Life’ mal näher zu erläutern.

Natürlich existierten in den amerikanischen Städten auch Lokale mit weitaus besserem Niveau, dazu musste man aber schon ein wenig weiter in die City vordringen.

Letzte Häfen auf der Ausreise waren Bay City und Chicago. Unser Liegeplatz in Bay City befand sich in unmittelbarer Nähe eines Sportgeländes, vor uns hatte ein dänischer Dampfer festgemacht. Kaum waren wir fest, erschien eine Delegation der Wikinger-Crew und forderte uns zu einem Fußballmatch heraus. Das gab es häufiger, es wurden sogar von einigen Besatzungen Pokale ausgespielt, und es existierte eine Ranking-Tabelle mit den erfolgreicheren Besatzungen. Dazu zählte unsere Gang nicht, aber einige fußballbegeisterte Piepels nahmen die Herausforderung an und organisierten eine Mannschaft. Ich war noch nie fußballinteressiert gewesen, wurde aber als Mitglied des medizinischen Betreuungsteams eingeteilt. Das heißt, mit den anderen „Betreuern“ schleppte ich etliche Kisten Bier zum Veranstaltungsort. Da die Dänen sich leicht verspäteten, wurde sogleich schon mal ein bisschen medizinisch behandelt, besonders heftig von unserem Star-Reiniger Pipifax. (Wir kannten ihn alle nur unter diesem Spitznamen, ich glaube, nur der Purser wusste, wie er wirklich hieß). Kurz nach dem Anpfiff schoss Pipifax zunächst mal ein Eigentor. Nachdem wir ihm noch einmal die eigentliche Stoßrichtung seines Teams erläutert hatten, rannte er noch eine Zeitlang sehr engagiert, aber weitgehend nutzlos mit und zog sich dann doch vor dem Ende der ersten Halbzeit zur weiteren medizinischen Behandlung an den Spielfeldrand zurück. Auch der Rest unserer glorreichen Truppe brachte nicht viel mehr Leistung, die Dänen hauten uns zweistellig in die Pfanne.

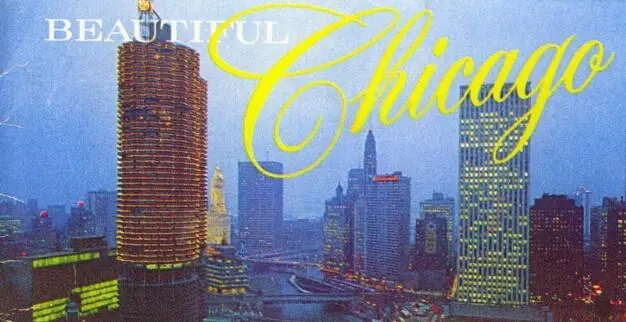

Chikago war Endhafen unserer Reise, die Liegezeit dauerte drei Tage.

Wir zogen abends ein paar Mal an Land, die üblichen Lokalitäten aufsuchend. Schon möglich, dass die Offiziere da in besseren Kreisen verkehrten, in den von uns frequentierten Spelunken habe ich in Amiland jedenfalls keinen Streifenträger gesehen. Wir streunten an den Abenden doch überwiegend in schiffsnahen Bereichen umher. Selbst der Besuch bei einem Friseur geriet da unversehens zur Klamotte. In den USA existierten noch zahllose „Barbershops“, in denen ausschließlich Männer bedient wurden, diese Läden erkennt man schon von weitem an einem neben der Tür angebrachten Glaszylinder mit einer sich drehenden farbigen Säule. Mit vier Mann fielen wir dort ein, dem schwarzen „Barber“ wurde leicht mulmig ob dieser Klientel.

Kurze Ansage vom Koch: „Make me ’an Haircut, but not so fucking short!“ Feinstes Seemannsenglisch. Da der Schwarze mit seinem Slang nur schwer zu verstehen war, beantwortet Cookie jede Frage mit „Yes” – mit dem Ergebnis, dass er schlussendlich fast keine Haare mehr auf dem Kopf hatte und dank eines üppig eingesetzten süßlichen Rasierwassers für den Rest des Tages stank wie eine Nutte bei Dienstbeginn. Wir anderen drei Maaten verzichteten dann kurzfristig auf die Dienste dieses Figaros.

Wie diese Hafenviertel beschaffen waren, zeigte sich auch, als wir bei einem Fußmarsch in der Hafengegend von der Besatzung eines Streifenwagens gestoppt wurden. Nach eingehender Kontrolle unserer Landgangsausweise forderte uns ein sichtlich ungehaltener Cop auf, unseren Hintern schleunigst in ein Taxi zu verfrachten, er habe keine Lust, unsere abgestochenen Kadaver irgendwann hier in seinem Bezirk aufzusammeln. Er organisierte anschließend über Funk auch ein „Cab“ und blieb bei uns stehen, bis wir abtransportiert wurden, ‚full service’ gewissermaßen. Wir hatten gar nicht realisiert, in was für einer gefährlichen Ecke wir herumstrolchten.

In Chicago hatten wir dann auch das Glück, einen Hafensonntag zu genießen. Ein Großteil der Besatzung hatte einen arbeitsfreien Tag, und auch ich bekam eine der seltenen Gelegenheiten, einmal Landgang zu erleben, bevor die Säufersonne aufging. Mit ein paar Maaten landete ich auf einem Open-Air-Konzert einiger hier sehr populärer Rock-Bands. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so viele bekiffte Gestalten gesehen, die Masse der Besucher lag total bedröhnt in der Gegend herum. Mit diesem Zeug hatte ich noch nie was am Hut gehabt, aber einer der Kochsmaaten hatte da wohl ein bisschen Kraut von den Amis abgestaubt und verschwand dann auch in einem anderen Universum. Den Heimweg zum Dampfer legte er nahezu frei schwebend zurück.

Von nun an befanden wir uns auf Heimreise. Das Schiff begann nun damit, in den gleichen Häfen wieder Ladung einzusammeln, lediglich Quebec sollte noch zusätzlich in den Fahrplan aufgenommen werden. Natürlich marschierten wir auch „homeward bound“ immer wieder mal an Land und zogen um die Häuser. Da sich diese Aktivitäten aber grundsätzlich erst spätabends nach Dienstende entfalteten, endete alles sehr schnell in den einschlägigen Bars. Höhepunkt war dabei noch einmal eine zweitägige Liegezeit in Toronto, die Schiffsleitung organisierte über die Agentur einen Ausflug zu den Niagarafällen. Solche Ausflüge wurden in jenen Jahren immer wieder mal angeboten, sowohl die Liegezeiten als auch die Besatzungsstärken schufen beste Vorrausetzungen dafür. Für viele Maaten war es oft die einzige Gelegenheit, mal über die Hafenmeile hinauszukommen und mehr vom Land zu sehen als die lokalen Kneipen und Pinten. Nicht, dass Hein Seemann überhaupt keine Chance dazu gehabt hätte, aber oft war er zu phlegmatisch, um sich auf eigene Faust den Mühen einer weitergehenden Exkursion zu unterziehen. Außerdem mussten erst mal gewisse Primärbedürfnisse befriedigt werden, dann blieb vielleicht noch Zeit für das Kulturprogramm…

Читать дальше