32.4.1 Zahntragende Sattelteile

(unterfütterbare Retentionen plus Basiskunststoff plus Prothesenzähne)

Vom Metallgerüst wird eine genügende Steifigkeit (Formstabilität) gefordert. Es wird netzförmig (Netze, Ringretentionen, Schienenform) und damit unterfütterbar gestaltet und sollte auf der Mitte des Kieferkamms liegen. Aus parodontalen und ästhetischen Gründen können bei Schaltlücken und Freiendsituationen die den Pfeilerzähnen benachbarten künstlichen Kaueinheiten in Form sattelfreier und mit dem Prothesenkörper verbundener Brückenglieder (sog. Pontics) zur Anwendung kommen ( Brunner und Kundert 1988).

Für den Ersatz der Zähne bzw. der Kaufläche kommen unterschiedliche Materialien zur Anwendung:

Kunststoff

Kompositkunststoff

Keramik

Metall

Kunststoffzähne sind heute etabliert und sind die Standardausführung für alle Zähne an Teilprothesen. Sie kommen sowohl bei definitiven Teilprothesen wie bei Interimsersatz zur Anwendung. Die heute lieferbaren Kunststoffzähne sind aus hochvernetzten und gefüllten Kunststoffen hergestellt und sind ästhetisch hochwertig, farbstabil und ausreichend abrasionsfest. Sie sind leicht zu verarbeiten, da sie durch Beschleifen in ihrer Form verändert werden können; zudem gehen sie einen Verbund mit dem Prothesenbasiskunststoff ein. Auch zum Zwecke der Bisshebung (ggfs. nach vorheriger Austestung der neuen Bisshöhe) können Kunststoffzähne eingesetzt werden.

Prothesenzähne aus Kompositkunststoffen mit keramischen Nanopartikelfüllerkörpern sind teurer, aber weisen eine geringere Abrasion als reine Kunststoffzähne auf. Sie sind daher besonders dann zu empfehlen, wenn die antagonistischen Kauflächen aus Schmelz, Keramik oder Metall bestehen ( Ghazal et al. 2008).

Keramikzähne zeichnen sich im Vergleich zu Kunststoffzähnen durch größere Abrasionsfestigkeit, höhere Farbbeständigkeit und nochmals bessere Ästhetik aus. Der frühere Nachteil, nämlich der nur auf mechanischem Wege (über Crampons) erzielbare Verbund zum Prothesenkunststoff, besteht heute aufgrund der Möglichkeit der Silanisierung von Keramikzähnen nicht mehr, so dass mit diesem Verfahren ein chemischer Verbund zum Kunststoff erzielt werden kann (vgl. Kap. 29). Wegen der aufwändigen Verarbeitung und der verbesserten Materialeigenschaften der Kunststoff- und Kompositkunststoffzähne haben Keramikzähne kaum noch eine Bedeutung und der Vertrieb wurde mittlerweile herstellerseitig eingestellt. In speziellen Patientenfällen können heute Keramikzähne aus mittelfesten Lithium(di)silikatkeramiken individuell hergestellt werden.

Kauflächen aus Metall oder mittel- bis hochfesten Keramiken können bei Patienten mit Bruxismus gewählt werden. Diese müssen allerdings individuell hergestellt werden. Es handelt sich ebenfalls um ein sehr seltenes und aufwendiges Vorgehen.

Dem großen Verbinder, im Oberkiefer als Platte oder Band, im Unterkiefer als Lingualbügel konstruiert, kommt die Aufgabe zu, die auf einen Teilbereich der Prothese auftreffenden Kräfte auf die Gesamtkonstruktion zu verteilen und auf die Pfeilerzähne und zahnlosen Kieferpartien weiterzuleiten. Aus diesem Grunde muss ein großer Verbinder möglichst starr sein, sollte aber gleichzeitig in seiner Dimensionierung so gestaltet werden, dass er für die Zunge so wenig wie möglich als Störfaktor empfunden wird. Im Allgemeinen sollte der Mindestabstand vom Tegumentalrand im Oberkiefer aus parodontalhygienischen Gründen mindestens 4 bis 6 mm, im Unterkiefer (Oberrand des Lingualbügels) 3 bis 5 mm betragen ( Brunner und Kundert 1988).

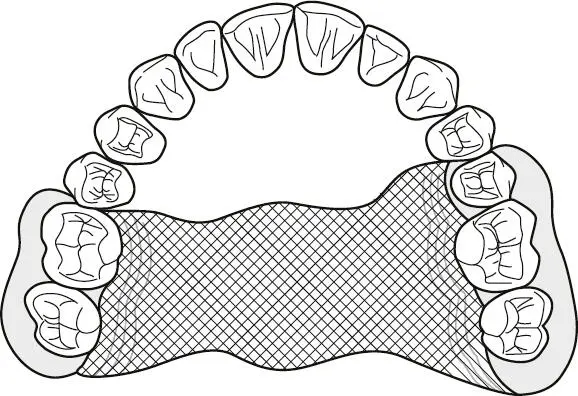

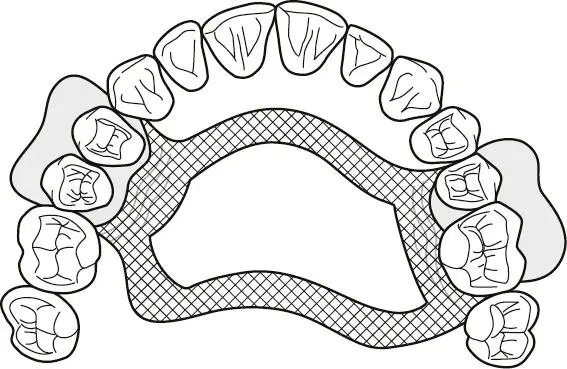

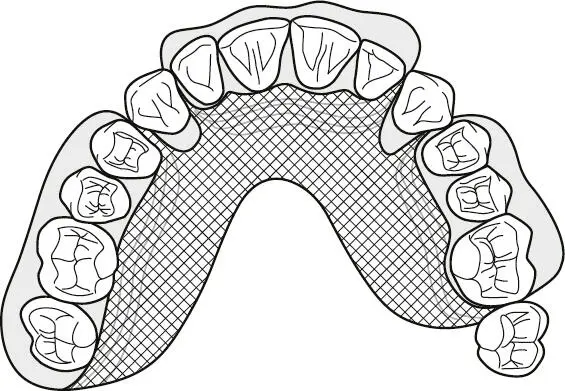

Abb. 32-7 Transversalband (Palatinalband).

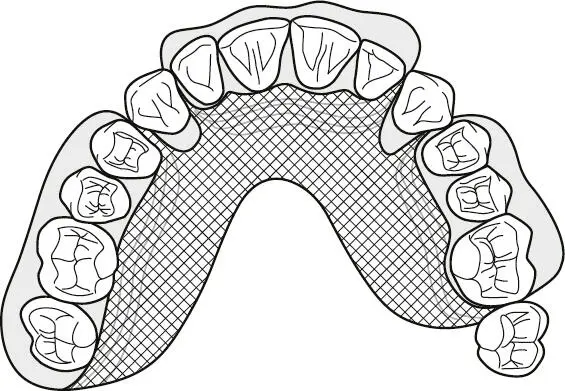

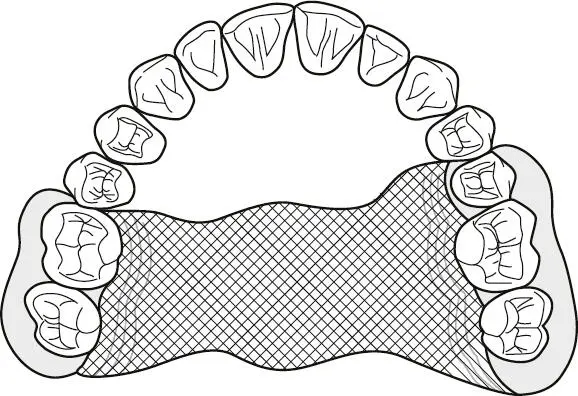

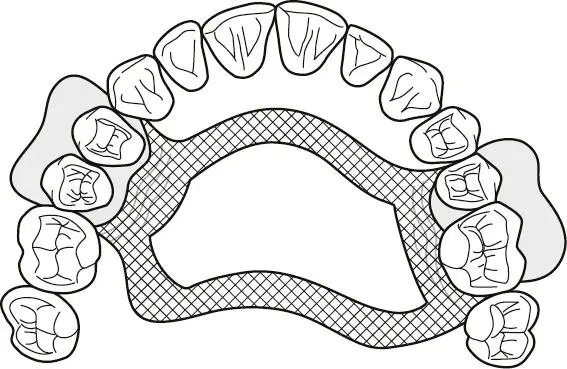

Abb. 32-8 Hufeisenförmig gestaltetes Palatinalband.

Abb. 32-9 Skelettierte Platte.

Der typische große Verbinder im Oberkiefer ist das Transversalband (= Palatinalband), das dem harten Gaumen breitflächig dicht anliegen und eine Stärke von 0,7 bis 0,8 mm aufweisen soll ( Abb. 32-7).

Die Form des Transversalbands hängt von der Anordnung der Restzähne ab. Falls diese es zulassen, sollte das Palatinalband aus Gründen der Phonetik und der Geschmacksempfindung im hinteren Drittel des harten Gaumens liegen. Um die Sprechfunktion möglichst wenig zu beeinträchtigen, sollte der vordere Gaumenbereich bis zu den Frontzähnen nicht mit einer Platte bedeckt werden, da hier die linguo-alveolären Reibelaute (s, z) gebildet werden. Um einen glatten Übergang zwischen Transversalband und Gaumenschleimhaut zu erreichen, wird das Modell im Randbereich des großen Verbinders leicht radiert (ventral und dorsal mit einem Lecron-Instrument, ca. 0,2 bis 0,3 mm). Werden obere Frontzähne ersetzt (frontale Schaltlücken), kommt man allerdings nicht umhin, das Band in den vorderen Gaumenbereich zu verlegen. In solchen Fällen hat sich das hufeisenförmig gestaltete Palatinalband bewährt ( Abb. 32-8), das sich im Vergleich zu Rahmenkonstruktionen durch eine bessere Stabilität auszeichnet.

Weitere Formen großer Verbinder im Oberkiefer sind die skelettierte Platte ( Abb. 32-9) und, bei frontalen Schaltlücken, die Lochplatte. Ähnlich dimensioniert wie der Sublingualbügel im Unterkiefer ist der sogenannte Palatinalbügel ( Körber 1995). Dieser liegt unmittelbar vor der Ah-Linie. Als kontraindiziert ist die Kragenplatte anzusehen, weil sie das marginale Parodontium nach außen hin abschließt und zusätzlich mechanisch reizt, wodurch der Destruktion des Zahnhalteapparats der Restzähne Vorschub geleistet wird.

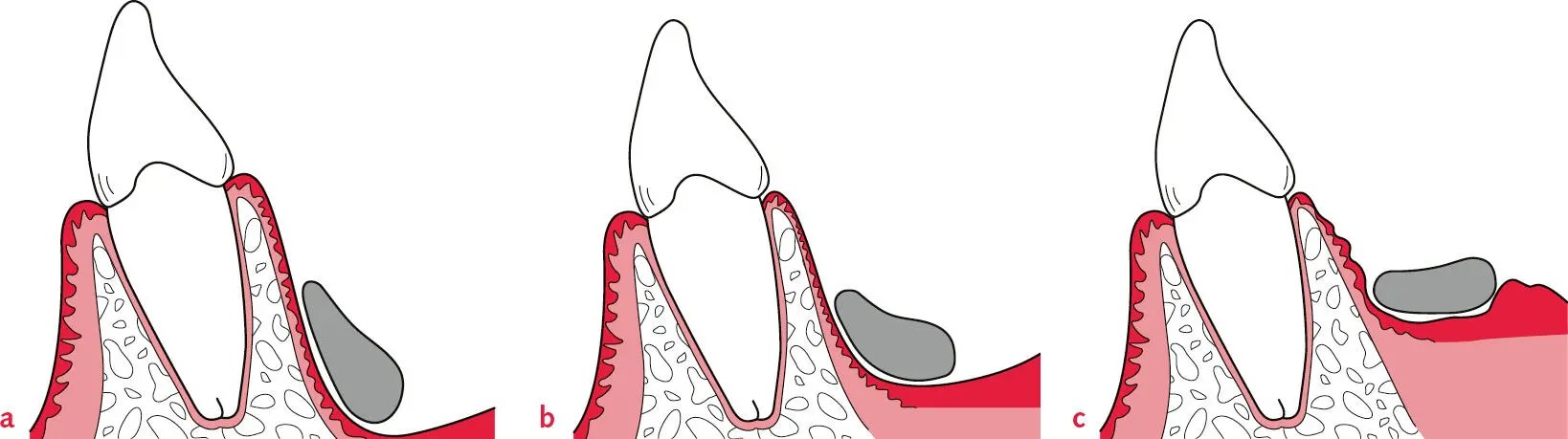

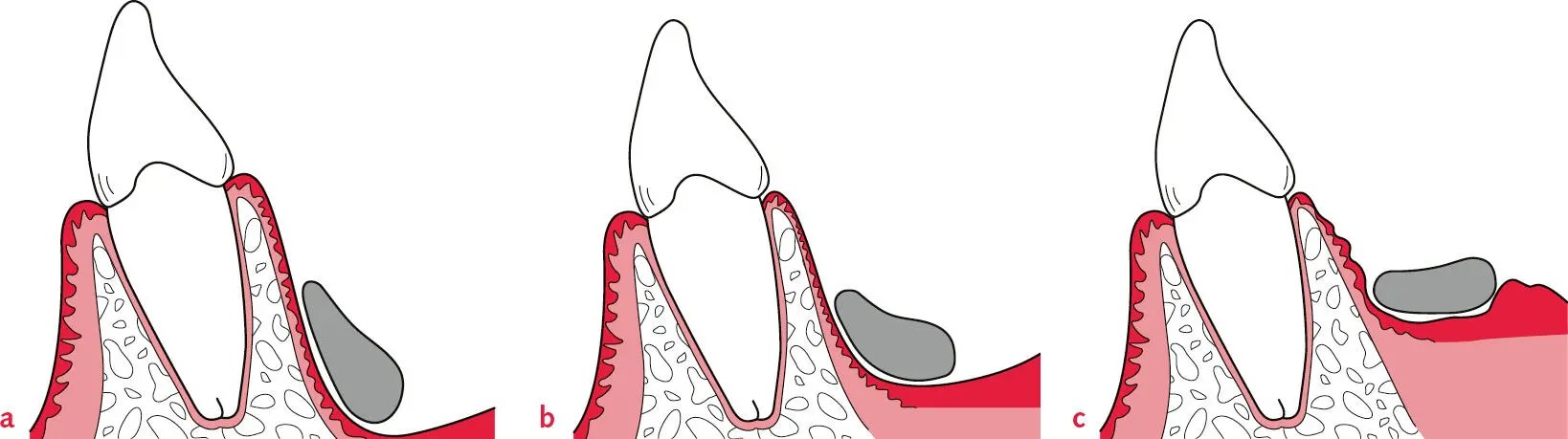

Der große Verbinder des Unterkiefers ist der Lingualbügel (Sublingualbügel). Sein Querschnitt sollte bei CoCrMo-Legierungen 3 x 2 mm, bei Goldlegierungen aufgrund ihres geringeren E-Moduls 4 x 3 mm betragen ( Graber 1992). Das Profil sollte tropfen- oder halbbirnenförmig gestaltet sein. Der Lingualbügel kann je nach Lage bzw. Bewegungsamplitude des Mundbodens aufrecht, schräg oder horizontal angeordnet werden ( Abb. 32-10abis c). Als Mindestabstand vom Marginalsaum der Zähne werden 5 mm gefordert; nur bei horizontaler Gestaltung des Bügels können auch 3 mm ausreichend sein. Reicht der Platz nicht aus, so kann eine Verbreiterung der lingualen angewachsenen Gingiva mit Hilfe eines freien Schleimhauttransplantats notwendig sein. Bei Freiendprothesen ist ein Abstand zwischen Bügel und Schleimhaut von 0,2 bis maximal 0,7 mm notwendig, um eine Traumatisierung der Schleimhaut durch die bei Belastung der Prothesensättel auftretenden Bewegungen (Rotationen) des Bügels zu vermeiden. Wichtig ist, dass der Lingualbügel die Zungenfunktion nicht beeinträchtigt und vor allem der Bewegung des Mundbodens und des Zungenbändchens nicht im Wege liegt. Dies muss schon bei der Herstellung und Anprobe des Abformlöffels berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind Funktionsbewegungen der Zunge (herausstrecken) bei der Abformung des Unterkiefers unbedingt notwendig.

Abb. 32-10 Lingualbügel im Profil. ahochgestellt; bschräggestellt; chorizontal.

Читать дальше

![Сергей Васильев - Curriculum vitae [СИ]](/books/430745/sergej-vasilev-curriculum-vitae-si-thumb.webp)