1 ...8 9 10 12 13 14 ...32

32 Gestaltung, Konstruktion und technische Aspekte von Teilprothesen

32.1 Einleitung

Teilprothesen dienen dem Namen nach zum Ersatz eines Teils – nur der fehlenden – Zähne eines Kiefers, der einen (Rest-)Zahnbestand aufweist.

Bei Teilprothesen unterscheidet man Prothesen, die allein durch Adhäsion (Teilprothesen ohne Verankerungselemente) von solchen, die durch Halteelemente am Restgebiss retiniert werden (Teilprothesen mit Klammerverankerung, Hybridprothesen). Bei den Halteelementen von Teilprothesen handelt es sich entweder um (1) Klammern oder (2) in Kronen oder Zwischenglieder integrierte Geschiebe und Adhäsivattachments oder um (3) Doppelkronen, die am Restgebiss Verankerung finden. Erstere sind „reine“ abnehmbare Prothesen, bei den Optionen (2) und (3) liegen die Teilprothesen als kombinierter festsitzend-abnehmbarer Zahnersatz vor.

32.2 Einteilung der partiellen Prothesen

( Wenz und Hellwig 2018)

Teilprothesen lassen sich auf verschiedene Arten einteilen.

32.2.1 Topographische Einteilung

( Elbrecht 1937)

(Einteilung der partiellen Prothesen nach der Art des Lückengebisses)

Bei einer Verkürzung der Zahnreihen ( Kennedy -Klassen I und II) kommen Freiendprothesen(Verlängerungsprothesen) zum Einsatz. Durch die Freiendsättel dieser Prothesen wird die Zahnreihe nach distal ergänzt und damit wieder verlängert. Je nachdem, ob der Zahnbogen nur an einer oder an beiden Seiten verkürzt ist, unterscheidet man einseitige von doppelseitigen Verlängerungsprothesen. Bei Unterbrechungen der Zahnreihen ( Kennedy -Klasse III) sind Schaltprothesenindiziert. Die Schaltsättel können je nach Restzahnbestand ein- oder doppelseitig vorhanden sein. Durch sie wird der unterbrochene Zahnbogen geschlossen. Die bei Unterbrechungen in der Front hergestellten Prothesen werden zum Teil besonders benannt und auch als Schließungsprothesen bezeichnet. In Kombinationsfällen (verkürzte und unterbrochene Zahnreihe) kommen Kombinationsprothesen (Schalt-Freiend-Prothesen) zum Einsatz.

32.2.2 Einteilung nach Tragedauer

Prothesen lassen sich in auf einen bestimmten Tragezeitraum beschränkte Interimsprothesen (auch provisorische Prothesen; vgl. Kap. 18.3) und definitive Prothesen einteilen.

32.2.3 Einteilung nach dem Material oder der zugrunde liegenden zahntechnischen Konstruktion

Entsprechend dem verwendeten Material lassen sich Kunststoff- von Kautschukprothesen unterscheiden. Kautschukprothesen werden bei besonderer Indikation (Allergien gegen dentale Kunststoffe) sehr selten noch von einigen Zahnärzten verwendet. Nach Art der verwendeten Verankerungselemente spricht man von Klammer-, Modellguss-, Doppelkronen- (Teleskop-, Konus-) und Geschiebeprothesen.

32.2.4 Einteilung nach dem Funktionswert (funktionelle Einteilung)

(Einteilung nach der Art der Gewebsbelastung [ Elbrecht 1937] sowie nach Art der Belastung im Vergleich zur Situation beim natürlich Bezahnten)

Nach dieser Klassifikation unterscheidet man rein parodontal (= dental), parodontal-tegumental (= dental-tegumental) und rein tegumental (= mukosal) (Schleimhaut) getragenen bzw. abgestützten Zahnersatz. Von diesen Formen lassen sich, wenn Implantate oder Kombinationen von Zähnen und Implantaten als Pfeiler einer Teilprothese vorliegen (Konzept der Pfeilervermehrung), ein rein enossal befestigter sowie ein kombiniert enossal-parodontal, enossal-tegumental und enossal-parodontal-tegumental getragener Zahnersatz abgrenzen (siehe Kap. 42).

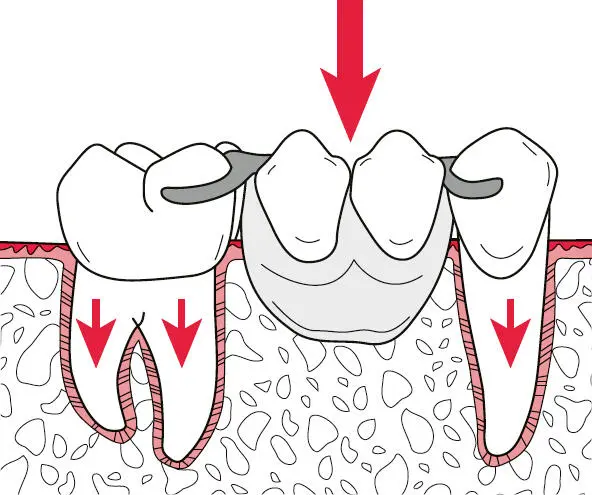

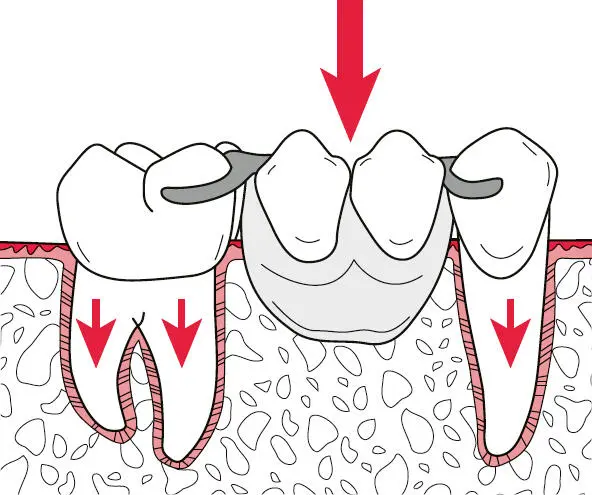

32.2.4.1 Dental getragen ( Abb. 32-1)

Die Abstützung des Zahnersatzes erfolgt ausnahmslos auf dem Restgebiss, weshalb die Kraftübertragung ausschließlich auf den Restzähnen bzw. deren Parodontien stattfindet (dentale bzw. parodontale Lagerung). Daher spricht man auch von einer physiologischen Abstützung. Diese Form der Abstützung gelingt nur, wenn an den Lückengrenzen jeweils beidseitig Pfeilerzähne vorhanden sind. Die Abstützung sollte immer sattelnah, d. h. an den lückenbegrenzenden und der Schaltlücke zugekehrten Seiten der Pfeilerzähne erfolgen (z. B. bei Schaltlücke 45, 46: Abstützung 44 distal, 47 mesial). Auf die Schleimhaut findet keine Kaudruckweiterleitung statt, weshalb die Ausdehnung der (Schalt-)Sättel (Prothesenbasis) kleinflächig oder sogar brückengliedartig gestaltet werden kann und soll. Dental abgestützter Zahnersatz ist indiziert bei unterbrochener Zahnreihe im Seitenzahngebiet sowie bei kleinen Lücken im Frontzahnbereich. Sofern Eckzähne vorhanden sind, wird wie beim festsitzenden Zahnersatz eine Eckzahn-/Frontzahnführung gewählt. Fehlen die Eckzähne, weicht man auf eine Gruppenführung aus.

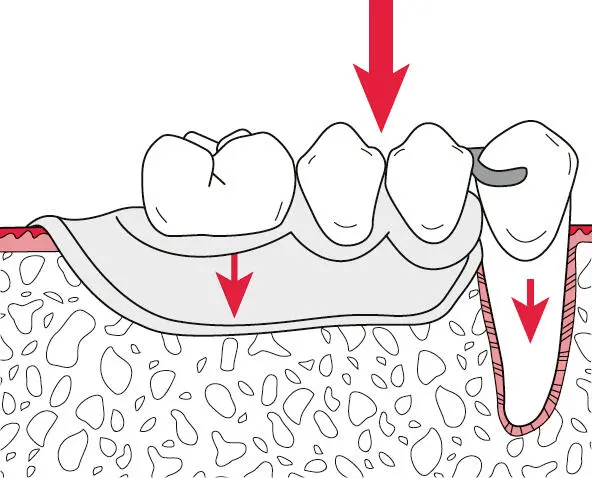

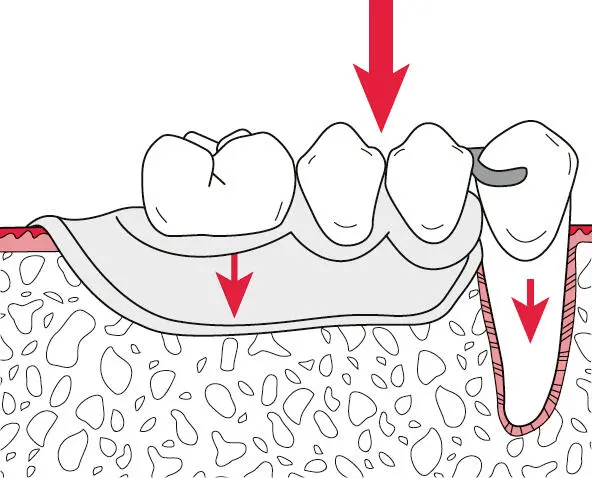

32.2.4.2 Dental-tegumental getragen ( Abb. 32-2)

Die Abstützung erfolgt zum einen Teil auf dem Restgebiss (bzw. den Pfeilerzähnen), zum anderen Teil auf der Schleimhaut (bzw. auf dem Kieferkamm) (halbphysiologische Abstützung, halbphysiologischer Zahnersatz).

Dies kommt bei großen Schaltlücken im Frontzahnbereich sowie bei Freiendsituationen vor. Die typische Situation ist eine anteriore Restbezahnung mit bilateraler Freiendsituation (Kennedy-Klasse I).

Je weiter mesial der Prothesensattel belastet wird, umso mehr Kaudruck wird auf den oder die Pfeilerzähne weitergeleitet; je weiter distal die Belastung stattfindet, desto mehr Kaudruck wird auf Schleimhaut und Kieferknochen übertragen. Daraus folgt, dass die Belastbarkeit des Sattels einer dental-tegumental gelagerten Freiendprothese nach distal hin abnimmt. Um eine größtmögliche Verteilung des Kaudrucks auf die zahnlosen Kieferpartien zu erreichen, sollte der hintere Prothesenbereich distal auf alle belastbaren Kieferabschnitte extendiert werden (Schneeschuh-Prinzip). Belastbare Abschnitte sind in der Regel alle Kieferanteile, die von befestigter Mukosa bedeckt sind.

Abb. 32-1 Parodontal getragener Zahnersatz (Klammern sind okklusal abgestützt).

Abb. 32-2 Parodontal-tegumental getragener Zahnersatz (hier: sattelnahe Abstützung).

Bezüglich der dentalen Abstützung von Freiendprothesen stehen theoretisch drei Möglichkeiten offen ( Hohmann und Hielscher 2012):

Sattelnahe Abstützung wie beim rein dental gelagerten Zahnersatz, d. h. Abstützung auf der sattelzugekehrten Seite des distalen Pfeilerzahns. Diese Abstützungsmöglichkeit führt vor allem bei bilateralen Freiendsituationen nach Belastung der zahntragenden Sättel zu einer größeren Rotation des Zahnersatzes um die Auflage als bei sattelferner Abstützung. Die Distalkippung und Einsenkung des Prothesensattels ist umso deutlicher ausgeprägt, je kürzer der Freiendsattel gestaltet ist. Die Folgen können eine verstärkte Einlagerung des Zahnersatzes in die Schleimhaut und beschleunigter Knochenabbau in diesem Bereich sein. Gleichzeitig kann es zu Irritation und Knochenabbau im distalen Bereich des Parodonts der Pfeilerzähne kommen. Dabei kann der endständige Pfeilerzahn an Beweglichkeit zunehmen und nach distal kippen.

Sattelferne Abstützung auf der sattelabgekehrten Seite des an die zahnlosen Kieferteile angrenzenden Pfeilerzahns, d. h. bei Freiendprothesen mesial am endständigen Pfeilerzahn (satteloffene Klammergestaltung). Diese Abstützungsart führt bei Freiendprothesen zu einer indirekten Verlängerung des Freiendsattels nach mesial, was sich für die Statik der Teilprothese günstig auswirkt. Eine Einsenkung des Zahnersatzes findet zwar noch statt, aber in geringerem Ausmaß als bei sattelnaher Abstützung.

Читать дальше

![Сергей Васильев - Curriculum vitae [СИ]](/books/430745/sergej-vasilev-curriculum-vitae-si-thumb.webp)