ob, wann und wie sie dem Bischof ihre Not vortragen konnte. Sie fand am Dom einen Hinweis auf das bischöfliche Ordinariat in der Kleinen Pfaffengasse, nur wenige Meter entfernt. Aber dort öffnete ihr noch niemand, denn es war erst kurz nach acht. Enttäuscht ging sie zurück zum Dom, und plötzlich war da die Angst, sie könnte umsonst gefahren sein. Sie überquerte den Domplatz und fand in der anschließenden Fußgängerzone ein Café, das um diese Zeit schon geöffnet hatte und ein Frühstück anbot.

Etwas gestärkt, aber immer noch bang wandte sie sich zurück zum bischöflichen Ordinariat und bekam die erlösende Nachricht: Am späten Nachmittag um fünf Uhr könne sie im Dom beichten und der Bischof persönlich würde die Beichte abnehmen. Sie glaubte nicht an einen Zufall. Das musste Fügung sein. Mit Gottes Hilfe würde jetzt doch noch alles gut werden.

Für den Moment war alle Müdigkeit verflogen. Mit freudigen Schritten eilte sie zurück zum Dom und betrat ihn durch den Haupteingang in der Westfassade. Als sie in das Hauptschiff des Langhauses sah, in das durch die kleinen Obergadenfenster von Südosten das Sonnenlicht einfiel, blieb sie unwillkürlich stehen. Ihre Augen wanderten an den Fenstern entlang, folgten den Sonnenstrahlen, bis sie die nördliche Pfeilerreihe trafen, und blieben schließlich jenseits der Vierung am Torbogen des Eingangs zum Ostchor haften. Dort war es dunkler. Die Sonnenstrahlen, fein wie Silberfäden, konnten nicht sichtbar machen, was dort im Verborgenen lag.

In diesem Dunkel liegt der Ursprung allen Seins, dachte sie, benetzte zwei Finger der rechten Hand im Weihwasserbecken, schlug ein Kreuz und schritt langsam durch den Mittelgang. Kurz vor dem Volksaltar 1deutete sie einen Kniefall an und stieg linker Hand etliche Treppenstufen zum Querhaus und dem Hauptaltar empor. Sie wäre gerne weitergegangen, um sich vom Dunkel des Ostchores einhüllen zu lassen, fand den Zutritt aber durch eine Eisenkette versperrt. Sie blickte zurück in das Langhaus, ließ sich vom Silberglanz der riesigen Orgel 2gefangen nehmen und versuchte sich vorzustellen, wie ihr Klang durch die Weite dieses Raumes flutet. Schließlich sah sie an der nördlichen Stirnwand des Querhauses zwei kleine Seitenkapellen und trat in die linke von ihnen ein.

Vor dem Altar fiel sie auf die Knie, um zu beten. Aber sie fand keine Worte. Sie erschrak, weil sie das noch nie erlebt hatte. War es schon so weit mit ihr gekommen? Benommen erhob sie sich nach einer Weile wieder, setzte sich auf eine Bank an der Rückwand der Kapelle und ließ ihren Blick durch den weiten Raum des Domes schweifen. Allmählich wurden die realen Bilder durch verschwommene Erinnerungen an die schönen Zeiten der Kindheit überlagert, bis schließlich ihr Kopf auf die Brust sank und sie einschlief.

Mehrere Stunden saß sie schlafend in der Seitenkapelle. Einige wenige Touristen hatten sie gesehen und sich auf leisen Sohlen entfernt, um ihren Schlaf nicht zu stören. Die Sonne war sehr viel weiter gezogen und ihre Strahlen fielen nun direkt von Süden durch die Fenster des Langhauses ein. Allmählich erwachte sie und brauchte geraume Zeit, um zu begreifen, wo sie war. Sie sann den seltsamen Traumbildern nach, die sie bewegt hatten. Die meisten waren nicht klar genug, um bleibende Erinnerung werden zu können. Aber die Szene kurz vor dem Erwachen war haftengeblieben. Sie sah sich selbst als Kind im weißen Kleid der Erstkommunion mit anderen gleichgekleideten Mädchen freudig und ausgelassen herumtollen. Da stand plötzlich ein kleiner, schmächtiger Junge zwischen ihnen, gleichfalls im weißen Kleid, das nicht zu ihm passte, und das kindliche Toben erstarrte. Der Junge blickte sie alle aus traurigen Augen an, schüttelte immer wieder den Kopf und entfernte sich allmählich. Als er schon weit weg war, winkte er ihr wie Abschied nehmend zu. Und das Bild zerrann und ging über in die vielen runden Bögen dieses Raumes, in dem sie sich trotz seiner Größe und Höhe beschützt und aufgehoben fühlte.

Lange blieb sie noch sitzen, ehe sie sich endlich erhob und den Dom über das südliche Seitenschiff verließ. Die Mittagssonne schien ihr direkt ins Gesicht. Blinzelnd wandte sie sich nach rechts zu der in Stein gehauenen Ölbergszene 3. Auf sechs rechteckigen Säulen ruhte ein Spitzdach, das den mit seinen Jüngern vor der Gefangennahme am Ölberg betenden Jesus schützte. Darunter lag eine kleine, gedrungene, dem Erzengel Michael geweihte Kapelle. Angela Ricardi hatte schon oft in der Vergangenheit viel Zeit damit zugebracht, die verschiedenen Gesichter der Szene zu studieren, und es störte sie nicht, dass die meisten gotischen Originale zerfallen waren und im 19. Jahrhundert durch neue ersetzt werden mussten.

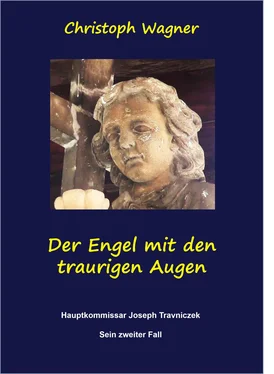

Auch jetzt verweilte sie wieder lange vor den Skulpturen, und besonders beschäftigte sie sich mit dem Engel, der ganz oben auf dem Ölberg stand. Vor ihm kniete Jesus, die Hände erhoben, als würde er ihn, den Engel, anbeten. Aber das konnte nicht sein, dachte Angela Ricardi. Der Schöpfer dieser Szene musste gemeint haben, dass der betende Jesus den Engel nicht sehen kann und natürlich Gott, seinen Vater, anspricht. Aber was war die Bedeutung dieses Engels? Er umfasste mit seiner Rechten ein Kreuz, das auf das bevorstehende Leiden hindeutete. Er zeigte also, was sein würde.

Aber was ist das, fragte sie sich, was ist mit dem Gesicht des Engels? Die Augen sind an den Seiten nach unten gezogen, sie sind todtraurig, nein, noch mehr, auch die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Der Engel weint! Aber – warum weint der Engel? Weil er dem betenden Jesus die Botschaft bringen muss: Dein Gebet wird nicht erhört, du musst den Weg des Kreuzes gehen? Aber das ist doch Teil des göttlichen Heilsplans für die Menschen! Wie kann ein Engel darüber weinen? Das hieße ja, Gottes Wege in Frage zu stellen. Oder weint er, weil er Jesus hier schwach sieht?

Angela Ricardi war verwirrt. Lange blieb ihr Blick auf dem Engelsgesicht haften, bis sie allmählich das Gefühl hatte, dort wie in einem Spiegel das eigene Gesicht zu sehen. Diese traurigen Augen, dachte sie, das sind meine Augen …

Schließlich löste sie sich von dem Bild, wandte sich ab und wanderte dann stundenlang ziellos umher. Auf ihrem Gangdurch die kleinen Gassen der Altstadt stieß sie auf das Kloster der Dominikanerinnen zu St. Magdalena. Still verweilte sie in der Klosterkirche und entdeckte dort nach einer Weile die Hinweise auf Edith Stein. Deren Schicksal erregte ihr besonderes Interesse. Als getaufte Jüdin und Geisteswissenschaftlerin hatte sie an der Klosterschule unterrichtet, erhielt 1933 von den Nazis Berufsverbot und trat dann in Köln in ein Kloster ein. Sie schrieb einen Brief an Papst Pius XI., er möge gegen die Judenverfolgung Stellung beziehen. Erfolglos, wie man weiß. Und 1942 wurde sie in Auschwitz vergast. – Das Gesicht des weinenden Engels stand plötzlich wieder vor Angela Ricardis innerem Auge.

Aber je weiter die Zeit vorrückte, umso unsicherer, verkrampfter, ängstlicher wurde sie. Würde sie wieder zurückgestoßen werden? Hatte Pater Ignatius nicht recht, dass sie einfach schlecht war, weil sie glaubte, Gottes Willen nicht erfüllen zu können?

Dann waren es nur noch zwanzig Minuten und sie ging auf die jetzt in der Nachmittagssonne rötlich schimmernde Sandsteinfassade des Domes zu. Aber sie getraute sich nicht mehr aufzublicken, meinte, beobachtet und verachtet zu werden, glaubte, dass Menschen unterwegs wären, die sie verfolgten, um sie am Betreten des Domes zu hindern; denn sie war eine zu große Sünderin, als dass sie würdig wäre, dieses Heiligtum zu betreten. Dann stand sie kurz vor dem Eingang. Mit einem Mal erschienen ihr die Pforten, die Fenster und die zehnblättrige Rosette unendlich klein. Übermächtig waren die monumentalen Quadersteine der Außenmauer. Sie fühlte sich zurückgestoßen. Schon wollte sie sich abwenden, weglaufen und endgültig die Zerstörung ihres Lebens hinnehmen. Doch da sah sie vor sich in schwarzer Soutane, mit wallendem, grauem Haupthaar die große Gestalt des Bischofs Neidhardt. Sofort war wieder die Erinnerung da an jenen unvergleichlichen Vortrag und die Zuversicht: Ja, er wird mich verstehen, er wird mir helfen können.

Читать дальше