Der Norden und Osten Europas waren weniger dicht besiedelt als der Kernraum des fränkischen Reichs und der Mittelmeerraum, sodass auch das Städtewesen und der Handel einen geringeren Umfang aufwiesen. Im Donau- und Schwarzmeerraum siedelten seit dem 6. Jahrhundert Awaren und Slawen. Insbesondere die awarischen Reiterkrieger bedrohten immer wieder die Grenzen des byzantinischen Reichs, bevor sie seit der Mitte des 7. Jahrhunderts an militärischer Schlagkraft verloren. Das »slawische Kulturmodell« war hingegen weniger von Militarisierung und mehr von einer einfachen und anpassungsfähigen bäuerlichen Kultur mit kleinen, unbefestigten Dörfern und Weilern und fortschrittlichen Anbaumethoden geprägt. Möglicherweise war die soziale Ungleichheit innerhalb dieser slawischen Gruppen ebenfalls geringer als im Westen ausgeprägt.

Auch im Norden und Osten Europas entstanden im Frühmittelalter erste Handelsnetzwerke. Ein wichtiger Umschlagplatz für den Handel zwischen Baltikum und der Nordsee war die Siedlung Haithabu, die um 770 von Wikingern aus Dänemark oder Schweden gegründet worden war (s. Karte S. 31). Die mit einem Wall befestigte Niederlassung verfügte über Werkstätten, Befestigungsanlagen, Landestege, Anlegestellen und Speichergebäude. Archäologische Funde belegen, dass in Haithabu Waren aus dem fränkischen Reich, Skandinavien, dem Baltikum, Irland und dem Nahen Osten gehandelt wurden. In Osteuropa waren es vor allem aus Skandinavien stammende Wikinger, hier Waräger oder Rus genannt, die entlang der großen Flüsse Handel trieben und Handelsniederlassungen gründeten. Aus der Mitte des 8. Jahrhunderts stammt der Schatzfund von Staraja Ladoga in Nordrussland, der orientalische Münzen und skandinavische Fundstücke enthält und die ausgedehnten Handelbeziehungen illustriert. Eine besondere Bedeutung hatte der Sklavenhandel, an dem unter anderem Ungarn und Tschechen beteiligt waren. Im Jahr 965 berichtet beispielsweise der jüdische Reisende Ibrahim ibn Jakub über Händler, die in Prag zusammenkamen und Sklavenhandel trieben.

Kiew und die anderen Herrschaftszentren der Waräger verwandelten sich im 9. und 10. Jahrhundert von Handelsstützpunkten zu städtischen Siedlungen. Der Fernhandel hatte diese Entwicklung eingeleitet, die Beziehungen zu Byzanz und die Übernahme des orthodoxen Christentums hatten sie gefestigt. Im östlichen Europa hatte ein wirtschaftlicher Aufhol- und Anpassungsprozess begonnen. Die Waräger vermischten sich mit der slawischen Bevölkerung und gingen bald in ihr auf.

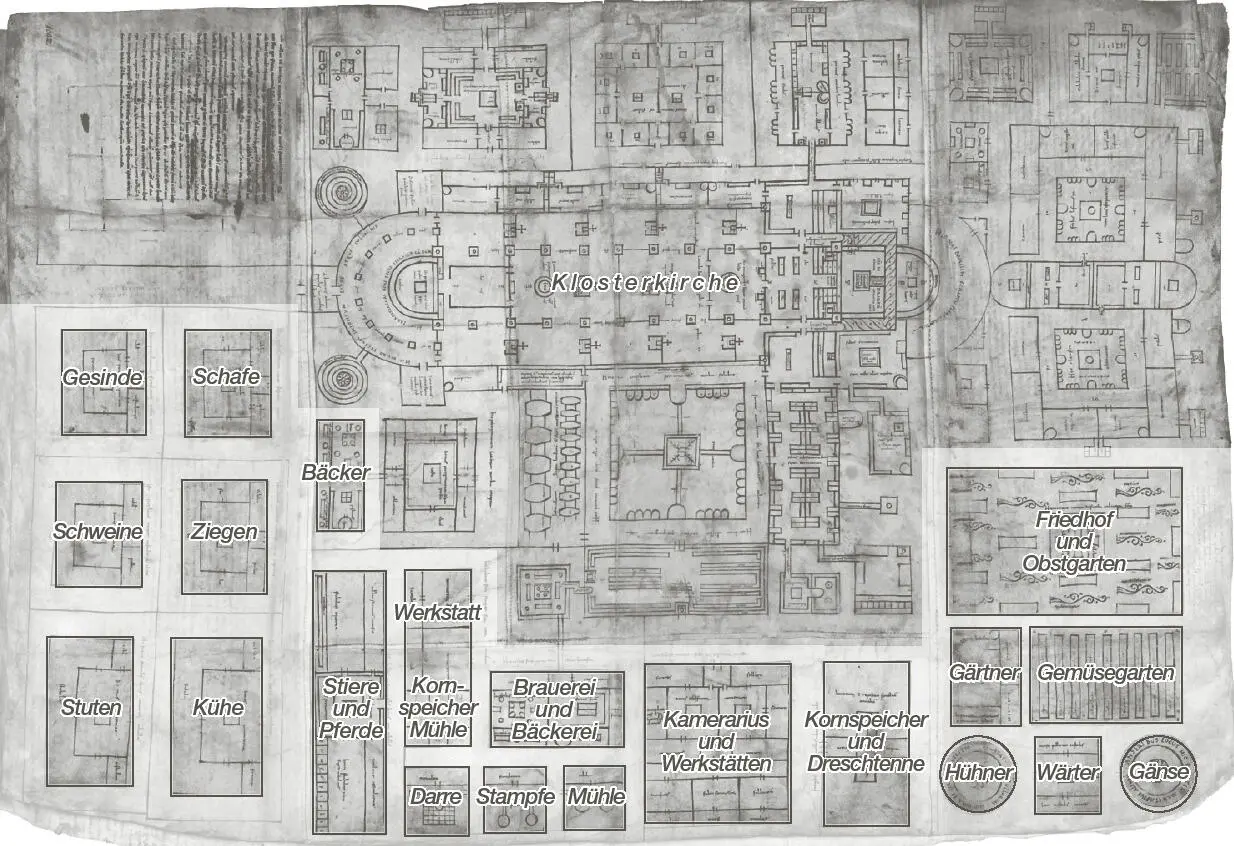

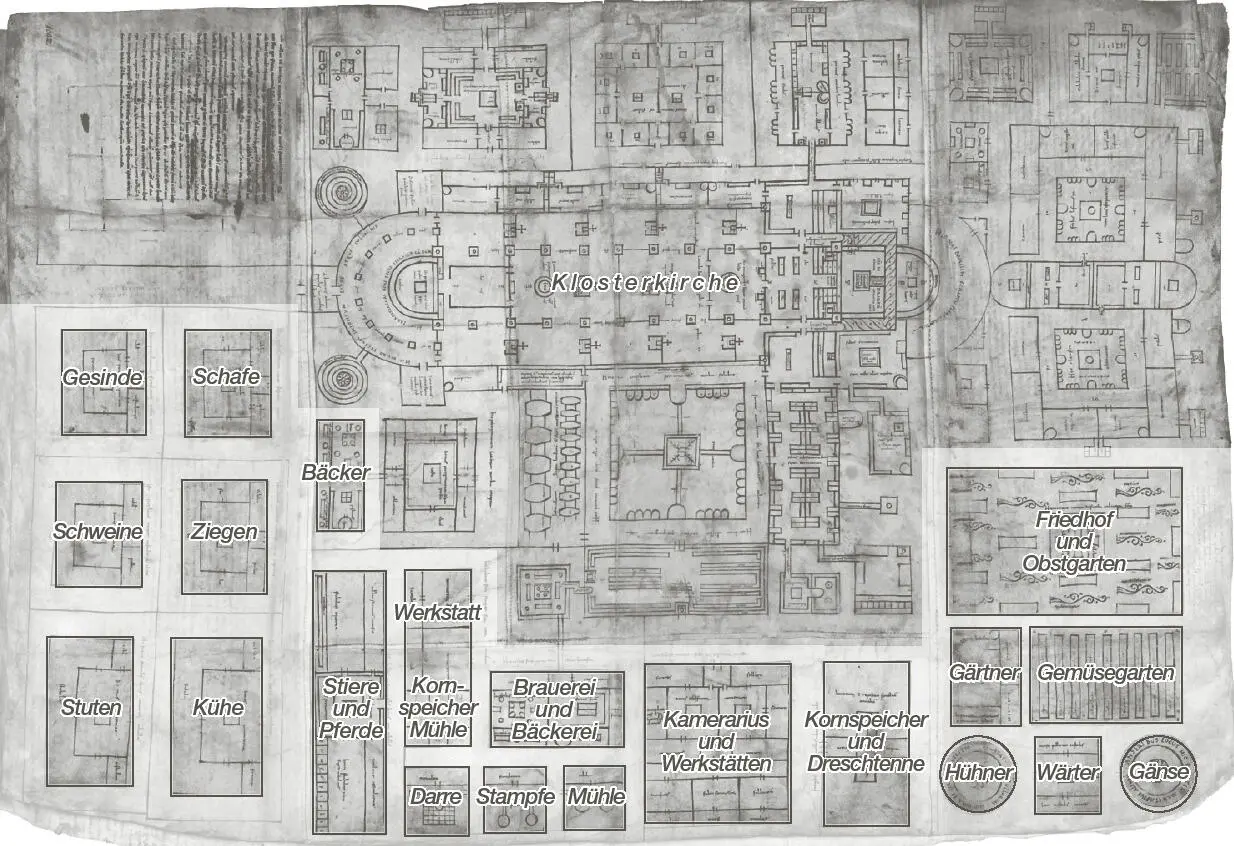

Ein besonderes Merkmal der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte ist die Rolle der Kirche als Inhaberin von Land, Vermögen, Einkünften und Herrschaftsrechten. Bischöfe und Äbte wurden seit dem frühen Mittelalter von Königen und Fürsten mit Regierungsaufgaben betraut und erhielten dafür weltliche Herrschaftsrechte über Städte und Länder. Das gesamte Mittelalter über rief diese Nähe der Kirche zur weltlichen Macht Kritik hervor, ohne dass es jemals zu einer völligen Trennung von Geistlichem und Weltlichem gekommen wäre. Fromme Stiftungen sorgten ebenfalls dafür, dass sich der Landbesitz der Bischofskirchen, Klöster und Stifte immer weiter ausdehnte. Hinzu kam, dass die Kirche zwar durch Kriege oder Entfremdung Einbußen an Rechten und Gütern erlitt, dass Kirchengut aber grundsätzlich als unveräußerlich galt. Dies führte dazu, dass sich um 700 bereits circa ein Drittel des gesamten bewirtschafteten Bodens im Frankenreich im Besitz der Kirche befand. Dies konnte nicht ohne kulturelle und wirtschaftliche Folgen bleiben. Eine sichtbare Auswirkung waren massive Kirchengebäude aus Stein oder Backstein, in deren Bau und Erhalt circa ein Viertel der Kircheneinnahmen flossen. Eine andere Konsequenz war die Herstellung von aufwändigen Handschriften aus teurem Pergament, in denen kirchliche und klassische Texte überliefert wurden. Produziert wurden in Klöstern nicht nur Manuskripte, sondern auch Textilien, Werkzeuge und nicht zuletzt sogar Waffen. Nicht nur das Kloster St. Gallen war – modern gesprochen – eine Art »Rüstungsbetrieb« schwarz. Einzelne Klöster und Kirchen wurden dadurch – trotz der Kritik von Asketen und Reformern – zu kleinen und großen Wirtschaftsunternehmen.

Landesherren und Stadtregierungen standen dem kirchlichen Reichtum ambivalent gegenüber. Einerseits war die Kirche auf vielfältige Weise mit der politischen Herrschaft verbunden – zum Nutzen beider Seiten. Andererseits erfreuten sich die kirchlichen Güter häufig einer rechtlichen und steuerlichen Immunität. Bereits Karl der Große hatte 811 den Bischöfen und Äbten in einem Kapitular die Frage gestellt, ob denn derjenige der Welt entsagt habe, der an nichts anderes denke, als wie er auf jede mögliche Art und Weise seinen Besitz vermehren könnte, sei es durch Verheißung himmlischen Lohns, sei es durch Androhung von Höllenstrafen, wobei die rechtmäßigen Erben um ihr Erbe gebracht und aufgrund ihrer Notlage veranlasst würden, ihre Zuflucht zu Diebstahl und Raub zu nehmen. Die starke Zunahme des Kirchenbesitzes führte Jack Goody unter anderem darauf zurück, dass die Kirche zahlreiche Heiratsbeschränkungen durchsetzen konnte, weshalb sich die Kontinuität von Familien und Familienbesitz verringert habe. Dies habe die Chance der Kirche erhöht, an die Stelle der Erben zu treten. Über Goodys These wird seit 30 Jahren gestritten. Dagegen steht fest, dass die weltlichen Obrigkeiten das gesamte Mittelalter über versuchten, den Besitz der »Toten Hand« zu begrenzen oder zu Steuerleistungen heranzuziehen. »Tote Hand« bezeichnet zumeist unbewegliche Wirtschaftsgüter, die aufgrund des Stifterwillens nicht veräußert werden dürfen und somit dem Privatrechtsverkehr entzogen sind.

Der St. Galler Klosterplan (vor 830). Der Plan stellt einen Idealplan dar und ist die älteste überlieferte Architekturzeichnung im westlichen Europa. Die einzelnen Gebäude wurden teilweise mit Einrichtungsgegenständen wie Betten oder Tischen gezeichnet. Ein großer Teil der Gebäude, beinahe die Hälfte, war für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Mönche und ihrer weltlichen Angestellten vorgesehen. In den Werkstätten sollten u. a. Sattler und Schuhmacher, Schildmacher und Messerschleifer, Gerber und Drechsler, Walker und Grobschmied ihrer Arbeit nachgehen.

Für den mittelalterlichen Land- und Immobilienmarkt hatte das kirchliche Veräußerungsverbot weitreichende Konsequenzen: Weil ein Verkauf von Kirchengütern nicht vorgesehen war, bildeten sich Transaktionsformen, bei denen nicht Eigentum, sondern Nutzungsrechte übertragen wurden. Wenn abhängige Bauern ihre Bauernhöfe oder einzelne Äcker verkauften, so gaben sie nicht das Eigentum an diesen Gütern weiter, sondern lediglich die jeweiligen Nutzungsrechte. Die Transaktion setzte daher in der Regel den Konsens des Grundherrn als Eigentümer voraus. Eine im frühen Mittelalter häufig auftretende Leiheform bildete die Prekarie, bei der ein Grundherr einem Bauern auf Lebenszeit oder für mehrere (bis zu drei) Generationen einen Bauernhof samt Land übertrug und dafür Abgaben erhielt. Die Prekarie ging in vielen Fällen auf die Initiative von Bauern zurück, die ihr Land – aus Not oder Strategie – einem Grundherrn übertrugen und es als Prekarie zurückerhielten. Das verlorene Eigentumsrecht am Land war manchmal weniger wichtig als der gewonnene Schutz des Grundherrn. Die kirchlichen Grundherren wurden umgekehrt zwar zu den rechtlichen Eigentümern, erhielten aber keinerlei Nutzungsrechte. Ihr Gewinn beschränkte sich auf die Abgaben und die Hoffnung, das Land einmal ganz zu besitzen.

Читать дальше