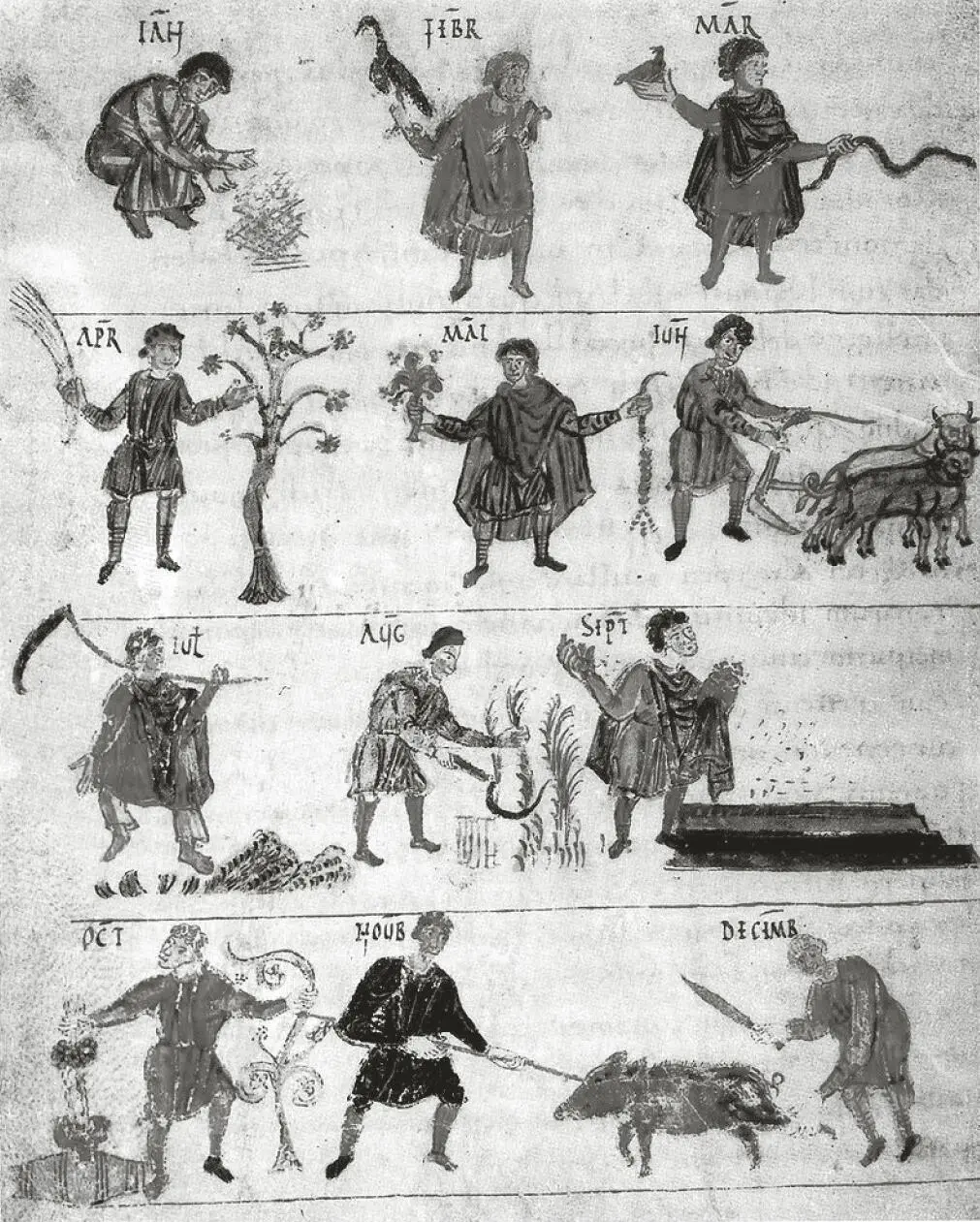

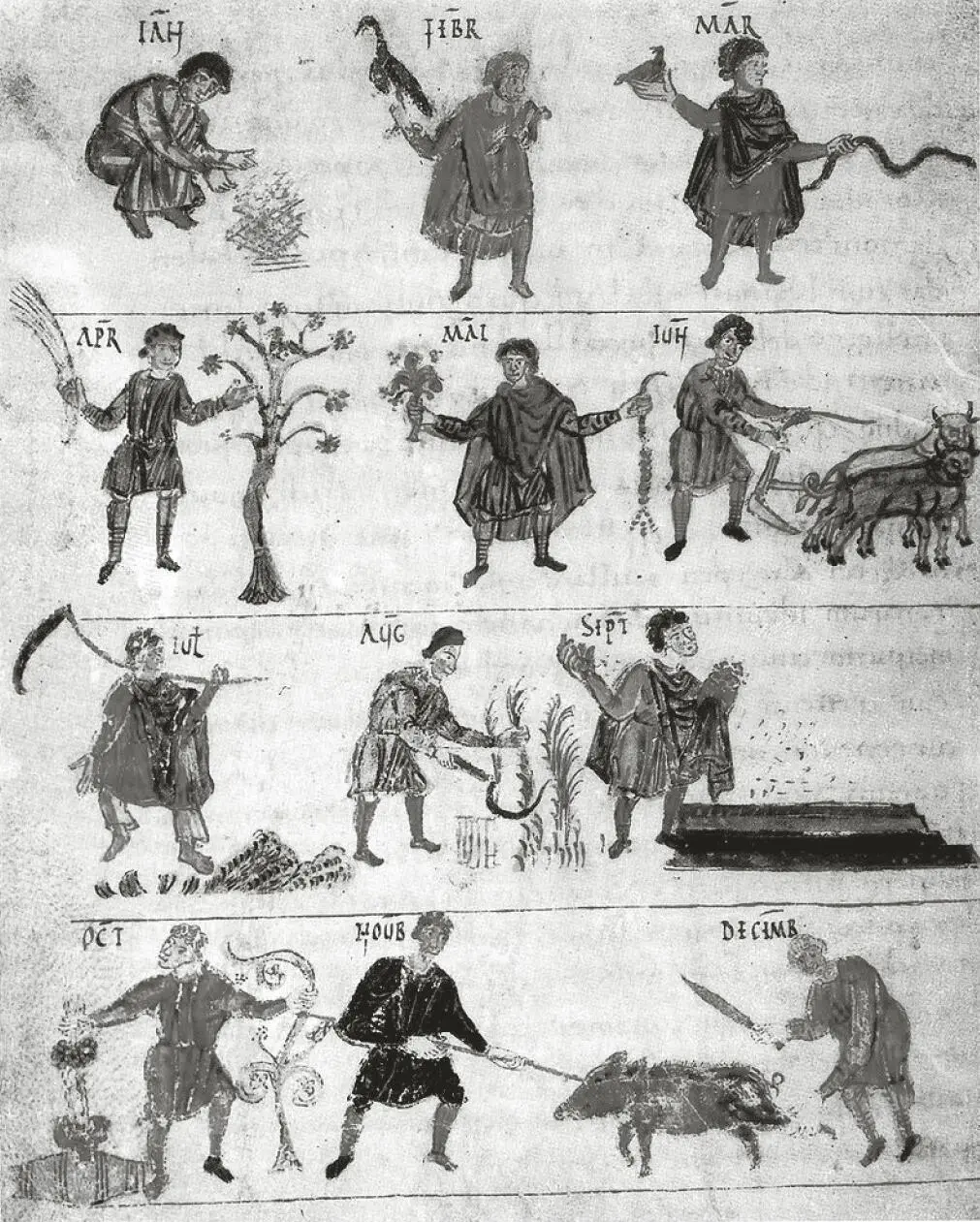

Monatsbild-Zyklus einer karolingischen Handschrift von circa 818. Die Monatsbilder orientierten sich nicht nur in dieser Handschrift am bäuerlichen Leben. Das ist nicht erstaunlich, da im frühen Mittelalter über 90 Prozent der Bevölkerung auf dem Lande lebten, und selbst die adlige und kirchliche Oberschicht vom agrarischen Leben und Arbeitsrhythmus geprägt war. Die Monatsbilder sind für die wirtschaftsgeschichtliche Forschung zudem wichtig, weil sie die jahreszeitspezifischen Arbeiten darstellen.

»Während er einst einen öffentlichen Weg entlangschritt, führte auf einem angrenzenden kleinen Acker eine Bauersfrau den Pflug. Er fragte sie, warum sie als Frau sich diese Männerarbeit zumute. Sie antwortete, ihr Mann sei schon länger krank, die Zeit der Aussaat verrinne, sie sei allein und habe niemand zur Hilfe. Und da jener ihr Unglück bemitleidete, ließ er ihr Geldstücke geben, … damit sie sich für einige Tage einen Bauer anwerben und fortan von der Männerarbeit ablassen konnte.«

Diese Quellenstelle zeigt zweierlei: Selbst im Leben von Bauern spielte Bargeld eine Rolle. Wichtiger noch: Bauersfrauen arbeiteten nicht ausschließlich im Haushalt. Vermutlich übernahmen Frauen nicht nur in Notsituationen Arbeiten auf dem Feld. Geschrieben wurde darüber nur in Ausnahmefällen – und wenn, dann nicht zur Würdigung von Frauenarbeit, sondern um die traditionellen Geschlechterrollen zu festigen.

In den Debatten um die Kontinuität oder Diskontinuität zwischen Antike und Frühmittelalter spielt die Funktionsweise der Grundherrschaft eine wichtige Rolle. Historikerinnen und Historiker, die eine starke Kontinuität betonen, vertreten unter anderem die These, dass Herrschaft und Wirtschaft in Westeuropa bis zum Jahr 1000 stark den antiken Traditionen verpflichtet gewesen seien: politisch dank der Fortdauer eines starken Königtums mitsamt einer effizienten Verwaltung und wirtschaftlich durch den intensiven Einsatz von Sklaven. Dies habe sich erst um das Jahr 1000 geändert und den Beginn des »zweiten Feudalzeitalters« im 11. Jahrhundert markiert (Marc Bloch). Eine solche Sichtweise unterstreicht zu Recht, dass die grundherrschaftlichen Strukturen in Europa vielgestaltig waren und das Villikationssystem sicherlich nicht als alleiniger Maßstab gelten kann. Andererseits werden die vielen Belege für die Ausbreitung der mittelalterlichen Grundherrschaft und die darauf beruhende agrarwirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Frühmittelalters unterschätzt. Zudem wird nicht unterschieden zwischen der antiken Sklaverei und frühmittelalterlichen Formen der Minder- und Unfreiheit. Für die Einschätzung des politischen und wirtschaftlichen Wandels bleibt indes die Vermutung anregend, dass sich im 11. Jahrhundert ein Prozess herrschaftlicher Verdichtung vollzog. Bei der wissenschaftlichen Interpretation dieser Entwicklung wurde von der Forschung entweder die Usurpation öffentlicher Rechte durch den Adel (seigneurie banale) oder die Etablierung der autogenen Adelsherrschaft stärker betont. Ob diese Veränderungen ausreichen, um von einer feudalen Revolution um die Jahrtausendwende zu sprechen, ist fraglich. Überzeugender erscheint die Annahme, dass die langsame Transformation von den antiken zu den mittelalterlichen Herrschaftsformen und Agrarstrukturen in der Spätantike begann und bereits im frühen Mittelalter zu einer langsamen Verdichtung von Herrschaftsverhältnissen sowie zur wirtschaftlichen Effizienzsteigerung agrarischer Betriebe führte – jedoch in regional sehr unterschiedlichen Formen und Ausmaßen. Um das Jahr 1000 ereignete sich demzufolge keine feudale Revolution, sondern eine weitere Transformation der Verhältnisse – möglicherweise in manchen Regionen in beschleunigter Geschwindigkeit.

Aus anderer Perspektive bildeten der Wandel staatlicher Strukturen für Chris Wickham in seiner Arbeit Framing the Early Middle Ages (2005) den Ausgangspunkt für die sozioökonomische Transformation zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Das frühe Mittelalter ist aus seiner Sicht von schwachen staatlichen Strukturen, einer militarisierten und wenig begüterten Aristokratie sowie einem Rückgang des Fernhandels gekennzeichnet. Dies habe die Herrschaft der Eliten über Gruppen kleiner Grundbesitzer und Pächter verringert und deren Autonomie erhöht. Seit dem 8., vor allem aber seit dem 9. Jahrhundert sei die Macht der Aristokratie wieder angewachsen und der ökonomische Handelsspielraum der Bauern sei wieder stärker eingeschränkt worden. Auch in der Interpretation von Chris Wickham setzten sich im hohen Mittelalter neue Formen herrschaftlicher Verdichtung durch. Der Weg dorthin unterscheidet sich hingegen stark von den Thesen der zuvor genannten Forschungsrichtung. Anregend bleibt in beiden Ansätzen der Versuch, die Geschichte der politischen Macht eng mit der Wirtschaftsgeschichte zu verknüpfen.

Die Frühmittelalterforschung streitet also weiterhin über Fragen der Kontinuität und Zäsur und interessiert sich dabei insbesondere für die frühmittelalterliche Adaption antiker Traditionen. Im Bereich der Grundherrschaft ist hierbei bemerkenswert, dass öffentliche Abgaben wie das Bereitstellen von Pferden, Transportdienste, Holzlieferungen etc. sowie die Rekrutierung von Wehrpflichtigen über die Epochengrenze hinweg auf der Grundlage von Grundbesitz und Rechtsstand erfolgten und folglich spätrömischen Traditionen verpflichtet blieben. Nun wurden diese Abgaben vorrangig im Rahmen der Grundherrschaften erhoben. Die öffentlichen Leistungen (munera publica) der römischen Bürger wurden von den Diensten (servitia) der Bauern abgelöst und der frühmittelalterliche mansus (Flächenmaß) wurde zur Grundlage einer an den Grundbesitz gebundenen Wehrpflicht. Davon profitierten einerseits das Königtum durch die Aushebung der Soldaten, andererseits hauptsächlich jedoch die Grundherren. Selbst die Wehrersatzleistungen von Personen, die nicht in den Krieg zogen, wurden von den Grundherren meist als Geldleistungen eingezogen. Ob der Grundherr das Geld behielt oder an den König weitergab, ist umstritten. Das Fortleben antiker Institutionen im Rahmen der frühmittelalterlichen Grundherrschaft ist damit ein anschauliches Zeugnis des Transformationsprozesses zwischen Antike und Mittelalter, der unter anderem eine neue Form der Herrschaftsausübung hervorbrachte, die einen öffentlichprivaten Charakter hatte. In diesem Rahmen ist das Lehenswesen als Übertragung von Herrschaftsrechten in römischer Tradition zu sehen, da bereits der spätrömische Staat die Steuererhebung in den Provinzen an Steuerpächter bzw. Land an die in Grenzgebieten stationierten Truppen übertrug. Beides führte zu einer »Dezentralisierung der staatlichen Finanzverwaltung« (Stefan Esders). Die frühmittelalterlichen Könige versuchten die militärischen und adligen Führungsschichten an sich zu binden, indem sie ihnen Landbesitz und Einkünfte übertrugen oder deren Herrschaften als königliche Übertragungen interpretierten. Die Formen dieser Übertragungen waren vielgestaltig, entsprachen aber in der Regel nicht dem späteren Lehnswesen. Die Bindung der Elite an den König war örtlich und zeitlich ebenfalls unterschiedlich erfolgreich. Viele mächtige Grund- und Kriegsherren betrachteten die eigenen Herrschaftsrechte über Land und Leute nicht als königliche Übertragung, sondern als autochthone Herrschaft.

Die Einschätzung des Lehenswesens als Vertrag zwischen Fürsten und Adel sowie als Grundlage der politischen und wirtschaftlichen Ordnung hat sich in den letzten Jahrzehnten freilich dramatisch gewandelt. Im Jahr 1994 veröffentlichte Susan Reynolds ihre bahnbrechende Studie Fiefs and Vassals und vertrat darin die These, dass das Lehnswesen eine gelehrte Erfindung frühneuzeitlicher Juristen gewesen sei. In den letzten 25 Jahren wurde intensiv über diese These diskutiert. Während über viele Details heute noch heftig gestritten wird, hat sich als neue Überzeugung allgemein etabliert, dass sich das klassische Lehenswesen (Ausgabe von Land gegen militärische Dienstleistung) erst im 12. Jahrhundert voll ausgebildet hat. Im frühen Mittelalter wurden soziale Beziehungen zwar ebenso bereits auf der Grundlage von Besitzübertragungen gefestigt. Dies ist in jedoch vielen unterschiedlichen Formen geschehen und hatte häufig den Charakter von Pachtverträgen.

Читать дальше