Quelle: https:// www.nach-gedacht.net/reiseberichte/espenhain/espenhain-orginal-faltblatt.pdf (Stand: 11.08.2020)

1.3.2.1 Solidaritätskomitee und Massenorganisationen

Die Literaturlage erweist sich im wissenschaftlichen Bereich als sehr dünn. Daher wird in diesem Kapitel auch auf die „historische Zusammenfassung“ von Achim Reichardt, dem letzten Generalsekretär des Solidaritätskomitees, zurückgegriffen. Verschiedene Solidaritätsausschüsse61,62 führten 1973 letztlich zur Bildung des Solidaritätskomitees auf Basis der Massenorganisationen63. Anfangs gingen die Spenden-Aktivitäten vom FDGB und dem DFD aus, später kam als verwaltungstechnische und organisatorische Einheit der Nationalrat der Nationalen Front64 hinzu, so Reichardt. Nicht allein das Solidaritätskomitee ist als Spendenorganisation in der DDR anzusehen, es gab auch, jedoch nicht so medial unterstützt, gesellschaftliche Organisationen und Religionsgemeinschaften (Reichardt 2006: 33 ff).

Mihr bezeichnet die Massenorganisationen als Bindeglied zwischen SED-Führung und DDR-Bevölkerung, nicht zuletzt, um in allen Gesellschaftsbereichen gesellschaftspolitische Themen zu organisieren und zu kontrollieren. (ebd. 30 f).

Achim Reichardt betont mehrfach, dass das Solidaritätskomitee eine nichtstaatliche Organisation, also eine NRO65, war (et al. 2006: 34). „Dieser Fakt muss deshalb erwähnt werden, weil die Zusammenarbeit des Solidaritätskomitees der DDR mit staatlichen Stellen verurteilt und so ausgelegt wurde, als ob es ein staatliches Organ gewesen sei und staatlichen Direktiven unterworfen war. Das war zu keiner Zeit so.“ (ebd. 22). Schleicher argumentiert am Beispiel der beginnenden 1980er Jahre dagegen: „Es waren die Jahre, in denen ZK-Wirtschaftssekretär Günter Mittag massiv darauf drängte, zur Entlastung des Staatshaushaltes Fonds des Solidaritätskomitees anzuzapfen und aus den Spenden der Bevölkerung staatliche Verpflichtungen gegenüber Partnern in der ‚Dritten Welt‘ und Befreiungsbewegungen abzudecken. Neben Ausbildungsleistungen betraf dies auch Verpflichtungen im militärischen Bereich“ (vgl. 1998: 50 f). Dem widerspricht Storkmann: „Selbständig oder gar eine von staatlichem Einfluss unabhängige Nichtregierungsorganisation angelsächsischen Models war das Solidaritätskomitee der DDR nicht66. Es stand unter strikter Kontrolle der Abteilung Internationale Verbindungen des ZK der SED“ (2012: 150). Schleicher bemerkt, dass das Solidaritätskomitee die Monopolstellung innehatte und auf Grundlage der außenpolitischen Prinzipien und Ziele der DDR agierte. Somit war es Teil der Herrschaftskultur und Organ der machtausübenden Führung der SED (ebd. 7).

In den Massenorganisationen wurden für reguläre Aktivitäten Mitgliedsbeiträge erhoben. Hinzu kamen regelmäßig monatlich Solidarbeiträge67 als Spenden, welche über die eigene Arbeit hinausreichende Ziele und Tätigkeiten finanzierten (Priller 2018: 64). Spenden und Spendenbeiträge waren in der DDR also durchaus üblich. Ihnen kam aber im Vergleich zur Bundesrepublik, wo sie eine andere politische und sozialpolitische Bedeutung hatten, ein

völlig anderer Stellenwert zu (ebd.). „Obwohl den DDR-Organisationen die ‚Zwischenräume‘ zwischen Staat und Markt fehlten, ließ es der paternalistische Staat der DDR – bewusst oder unbewusst – zu, dass die Organisationen die durch Mangel und wirtschaftliche Schwächen verursachten Lücken der staatlichen Versorgungssysteme zu schließen versuchten.“ (Priller 2018: 64).

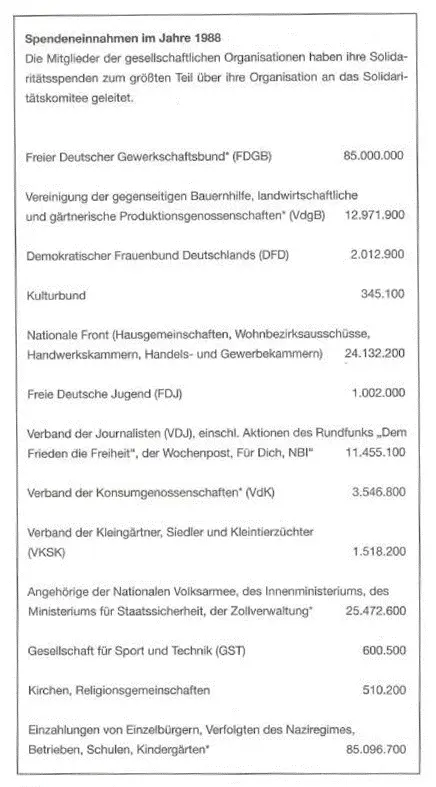

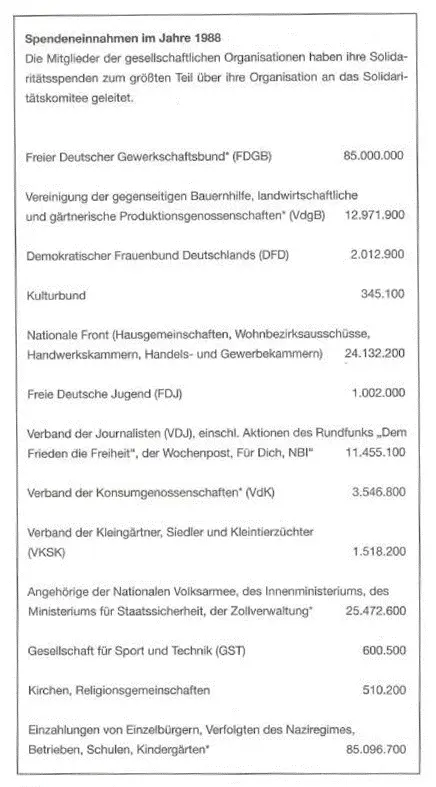

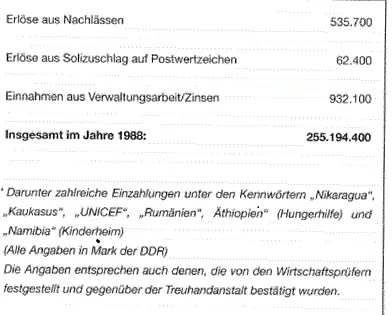

Das Spendenaufkommen des Solidaritätskomitees wuchs jährlich. 1975 beliefen sich die Jahreseinnahmen auf 158 Millionen Mark der DDR, wobei der FDGB davon einen Anteil von 95 Millionen Mark einwarb. Zehn Jahre später, 198568 konnten 212 Millionen Mark eingenommen werden, Anteil des FDGB hier 100 Millionen Mark. Der Höchststand wurde 1988 erreicht.

Abbildung 6: Spendeneinnahmen im Jahr 1988

Quelle: Reichardt 2006

254 Millionen Mark69, wobei der Beitrag des FDGB, im Verhältnis, auf 80 Millionen Mark sank (Priller 2018: 70). Den Grund für den rückläufigen FDGB-Anteil sieht Olejniczak bei der Sammlungsweise. Vormals wurde die Spendenhöhe in Listen registriert, über Brigadetagebücher abgerechnet und in Beurteilungen erwähnt. Nunmehr wurde intransparent und damit ohne Druck, auf die Black Box des Spendenkontos 444, ohne Rechenschaft über die Mittelverwendung, ohne Information und Motivation, die Spendenzahlungen entrichtet (1999: 207 f).

„Obwohl es in der DDR diese Organisationen (Gemeint sind Massenorganisationen.), die in der kapitalistischen Gesellschaft neben Staat und Wirtschaft als Dritter Sektor bezeichnet werden, sozialökonomisch nicht zu geben brauchte und politisch-ideologisch eigentlich auch nicht geben durfte, erfüllten sie dort wichtige Funktionen.“ (Priller 2018: 65).

Reichardt stellt fest: „Mehr und mehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass es sich nicht um Zwangsspenden gehandelt hat und dass die Spenden tatsächlich für Menschen in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas eingesetzt wurden. Es gab keine Finanzierungen von Experten militärischer Institutionen.“ (ebd. 265).

Basierend auf der Finanzierung der Waffenlieferungen durch die Mitgliedsbeiträge der Massenorganisationen wird die Dissertation „Geheime Solidarität“ über die ostdeutschen Militärhilfen nach Afrika, Asien und Lateinamerika von Storkmann hinzugezogen (ebd.).

„Nach der eigenen Definition einer ‚sozialistischen Außenpolitik‘ trug diese einen „zutiefst internationalistischen, revolutionären und friedliebenden Charakter. […] Die „sozialistische Außenpolitik“ wurde zudem vom „Klassencharakter des sozialistischen Staates und der

„marxistisch-leninistischen Partei“ geprägt.“ (Storkmann 2008: 133). (Vgl.: IIB (1982: 20 f).)

In den Akten des Solidaritätskomitees selbst sind keine Hinweise auf die eigene aktive Beteiligung bei Waffenlieferungen zu finden, so Storkmann (2012:151). Er führt weiter aus, dass das Parteiarchiv die Beweisprotokolle aufbewahrt. Hierin sind ab 1972 Beschlüsse zu nichtzivilen Waffen- und Munitionslieferungen, beispielsweise nach Mosambik, Angola aber auch nach Guinea, die das Solidaritätskomitee beauftragt hat, zu finden. Über diese Lieferungen hinaus finanzierte das Solidaritätskomitee auch Ausbildungskosten ausländischer Militärs bei der NVA (Storkmann 2012: 152). (Vgl.: SAPMO-BArch, DY 30/J IV2/3A/2148.) Dennoch öffnete man sich in einer Politbürositzung im Januar 1967 mit Beschluss, den Waffenlieferungen für afrikanische Befreiungsbewegungen offen zu begegnen. „Galt bis dato generelle Zurückhaltung, waren solche Lieferungen nunmehr nicht nur erlaubt, sondern wurden als Akt der ‚tätigen Solidarität‘ mit dem Kampf der afrikanischen Völker ausdrücklich gutgeheißen.“ (DY 30/J IV 2/2A//1093).

In den Jahren ab 1974 stiegen die Unterstützungs-Forderungen der Dritten Welt (Storkmann 2008: 135 ff). Erich Honecker, seit 1976 Generalsekretär des ZK der SED, machte sich diese Angelegenheit zur Chefsache und willigte sämtlichen Forderungen ein. In einem Gespräch 1982, mit dem damaligen PLO-Chef Yassir Arafat gestand er ein, dass die Rüstungslieferungen der DDR nicht in gewünschtem Maße erfolgen können (ebd. 137). Honecker weiter:

„Man berichtet heute in der Westpresse sowieso schon sehr viel über unsere militärischen Vereinbarungen. Es tut mir leid, dass wir nicht so viel helfen können, wie man dort schreibt.“ (SAPMO-BArch, DY 30/2499, Bl. 79f). Die DDR unterstützte mit militärischer Hilfe die Dritte Welt zwischen 1965 und 1989 in Höhe von 950 Millionen Mark, so meldete es das MfAV 1990 dem BMVtg (vgl. Storkmann 2008: 132). Er weist darauf hin, dass die kostenlosen, als „Geschenk“ bezeichneten Lieferungen in enger Absprache mit dem Ministerrat der UdSSR abliefen, insbesondere wenn diese sowjetischer Bauart waren (ebd. 157).

Читать дальше