Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249254/umfrage/durchschnittseinkom- men-in-der-ddr/ (Stand 01.04.2020)

1.3.1.1 Rolle der Kirche

Religion und Glaube galten nach sozialistischem Verständnis als „unwissenschaftlich“. Trotz garantierter Glaubensfreiheit29 hatten die Kirchen nicht die Möglichkeit ihre Rechte einzuklagen. „Sie stellten für die SED die letzte Bastion eines zu überwindenden bürgerlichen Gesellschaftssystems dar und galten als Vorposten des kapitalistischen Feindes im eigenen Land.“ (KAS). Beginnend mit den 1950er Jahren begann ein Kirchenkampf. Mit Werbung für Kirchenaustritte, anti-kirchlichen Pressekampagnen, Durchsuchungen bis hin zu Verhaftungen tat der Staat alles, um den Einfluss der Kirche zurückzudrängen (ebd.). Die staatliche Repression hatte einen Rückgang der Kirchenmitgliedschaften zur Folge. 1958 setzte die erste große Austrittswelle30 ein, zeitgleich mit der Konfrontation zwischen Staat und Kirche zum Thema Jugendweihe. Zwischen 1965 und 1975 ereilte die Kirche eine neue große Aus- trittsflut31. Verantwortlich war eine Säkularisierungswelle, welche auch in der westlichen Welt spürbar war (Wohlrab-Sahr 2001: 325).

Bis zum Mauerbau 1961 waren West- und Ostkirche als Gesamtheit wahrnehmbar. In Folge der eigenständig werdenden Teilstaaten, beschritt die Institution in der DDR den Weg zur

„Kirche im Sozialismus“32. Was blieb war die finanzielle Abhängigkeit der Institution der West-Kirche. Diskret und großzügig erfüllte die Kirche im Westen die Wünsche im Osten (Maser 2013: 86 ff).

Die evangelische und die katholische Kirche waren schon entwicklungspolitisch tätig, bevor Solidaritätsgruppen in den 1960er Jahren entstanden. Über Sammlungen wie „Brot für die Welt“ machte sie die DDR-Bevölkerung auch auf Dritte-Welt-Themen aufmerksam. Im Gegensatz zu der Auffassung der SED-Regierung proklamierte die Kirche die Verantwortung der nördlichen Industrieländer - auch sozialistischer Staaten - für die Ausbeutung der Dritten Welt. Bis 1959 entsandte die evangelische Kirche im Kampf gegen Rassismus Vertreter ins südliche Afrika. Darüber hinaus erhielten die Staaten, wie: Vietnam, Afghanistan, Nicaragua, Mosambik (ebd.), die enge politische Verbundenheit zur DDR lebten, kirchliche Hilfeleistungen (Olejniczak 1999: 211).

Fortführende Gespräche zwischen den evangelischen Kirchenvertretern mit der Staatsführung brachten zunehmend mehr Freiräume für die Kirchenmitglieder. Dies wiederum war Ende der 1970er / Anfang der 1980er Jahre die Basis zur Entstehung und Förderung politischer Aktivitäten, wie Friedens-, Menschenrechts- und Ökologiebewegungen (Mihr 2002: 42).

Bis zur Wiedervereinigung 1989 blieb die Kirche ein Fremdkörper in der „sozialistischen Gesellschaft“. Christen mussten mit Benachteiligungen rechnen. So ist nicht verwunderlich, dass der Anteil der religiös gebundenen Bevölkerung bis 1989 auf 30 Prozent sank (KAS) (Vgl. hierzu: Großbölting/Goldbeck (2015: 178 f).

Dennoch galt die evangelische Kirche als einzige autonome Großorganisation im politisch- sozialen System der DDR. Sie war Schutzraum und Kristallisationskern gesellschaftlicher Stimmungen (Knabe 1988: 553).

Die katholische Kirche hatte mit Gründung der DDR große Hürden zu meistern. Die kaum institutionelle „Minderheiten“-Kirche verfügte ab Streichung der staatlich eingetriebenen Kir- chensteuer33 1949 anfänglich über vergleichsweise wenig finanzielle Mittel und Einrichtungen, wie Kinder- und Altenheime. Mit dem Jahr 1949 begannen katholische Spendensammlungen in der DDR. Kirchen-Vertreter sammelten mit Kollekten, ebenso wurde zu Naturaliensammlungen oder Nachlassspenden34 aufgerufen. Ob der steigenden Kosten konnte die Arbeit der Einrichtungen nicht mehr finanziert werden. So wurde Mitte der 1960er Jahre das

„Caritas-Notopfer“35 eingeführt. 1970 startete die katholische Kirche die Aktion „Not in der Welt“. Gesammelt wurde in der gesamten DDR am ersten Advent per Kollekte. Die Mittel36 wurden dann weltweit37 in katholischen Strukturen, auf staatlichem Transportweg, weitergegeben. In den Folgejahren steigerten sich die Spendeneinnahmen erheblich. 1980 kamen acht Millionen Mark der DDR38 zusammen. (Puschmann 2018: 75 ff) Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die katholische Kirche eine viel größere Distanz zum SED-Staat lebte als die evangelische Kirche (Maser 2013: 89).

„Keine Institution im geteilten Deutschland hat so viel für das Zusammenbleiben der Deutschen über Grenzen hinweg getan, wie die Kirchen.“39 (Maser 2013: 88 f) In dem religions- feindlichen Staat führte auch die Einführung der Jugendweihe zu sinkenden kirchlichen Konfirmationen und Austritten. Diese „Kultur der Konfessionslosigkeit“ hielt bis zur Wiedervereinigung an (Großbölting/Goldbeck 2015: 179).

1.3.2 Spendenaktivitäten der DDR

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Spendenwesen in der DDR erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, arbeitet jedoch zur Erläuterung mit detaillierten Beispielen.

Die Entwicklung des ostdeutschen Spendenwesens ist in Folge des zweiten Weltkrieges zu verstehen. Einerseits wollte man nie wieder Krieg, andererseits sollte der Wiederaufbau ohne kapitalistische Ausbeutung und Arbeitslosigkeit erfolgen. Hieraus ergaben sich solidarische, nationale Aktivitäten. Mit den bewaffneten Auseinandersetzungen im Fernen Osten, Anfang der 1950er Jahre, entwickelte sich die internationale Solidarität40. (Reichardt 2006: 33f). Das DDR-Verständnis von Solidarität - siehe hierzu Schleicher (1998: 5 f) - war auf die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Entwicklungsländer in Form von „antiimperialistischer Solidarität“41,42 fixiert. Das solidarische Selbstverständnis der Staats- und Parteiführung der DDR bestand in finanzieller, materieller und personeller Unterstützung der Entwicklungsländer (Verburg 2012: 21 ff). In der „zentralistisch-bürokratischen Solidaritätspolitik der SED“ bestand kein Bedarf an Nord-Süd-Politik, da die eigene sozialistische Gesellschaft keiner Veränderung bedurfte (Letz 1994: 51).

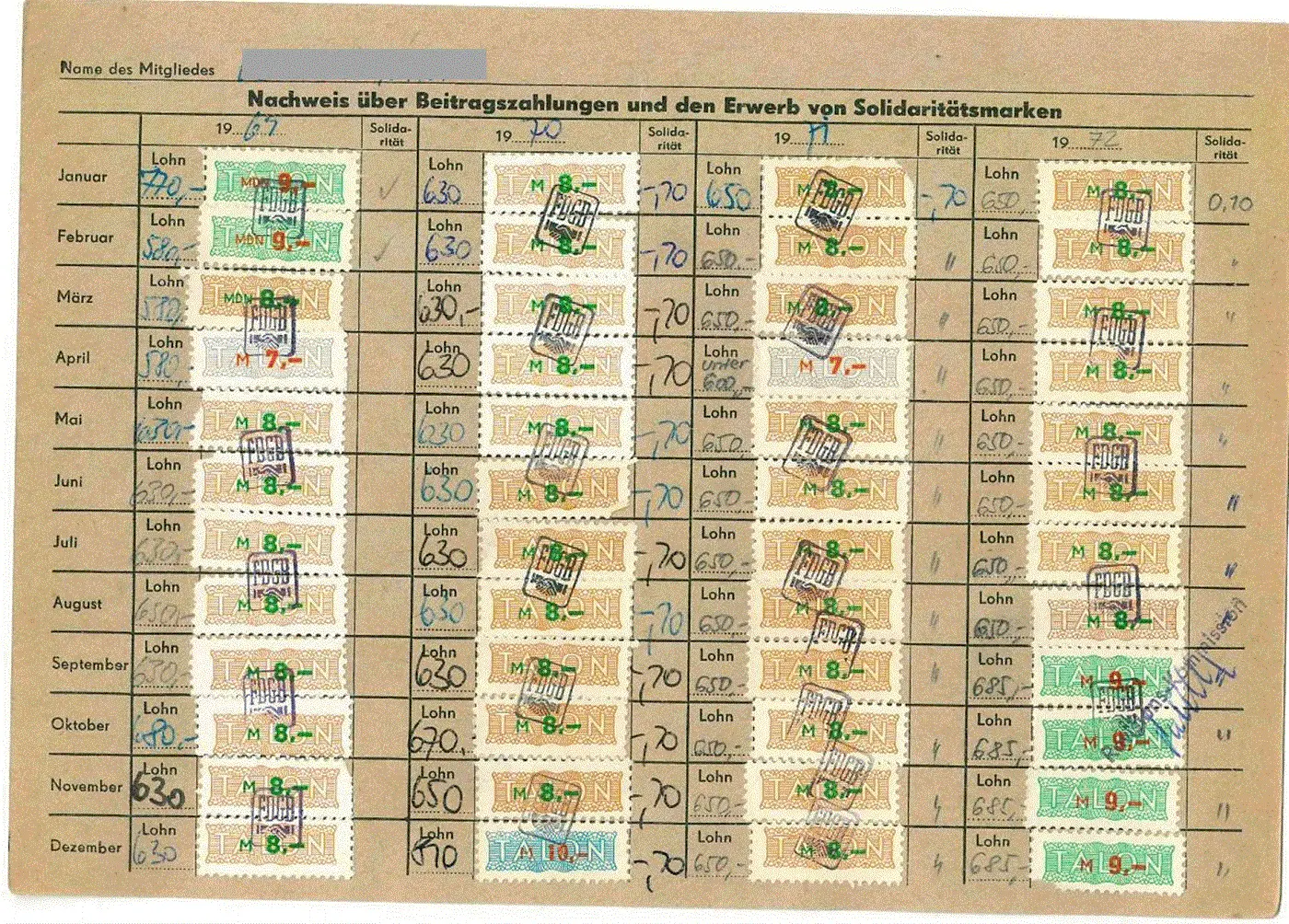

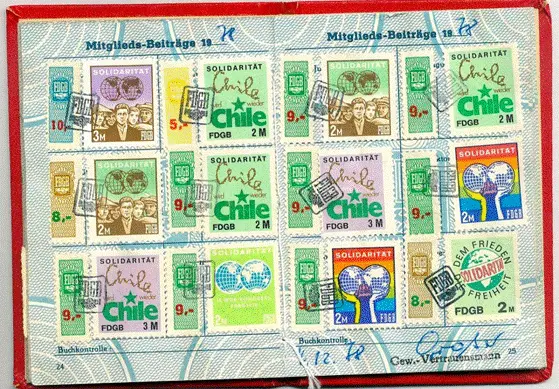

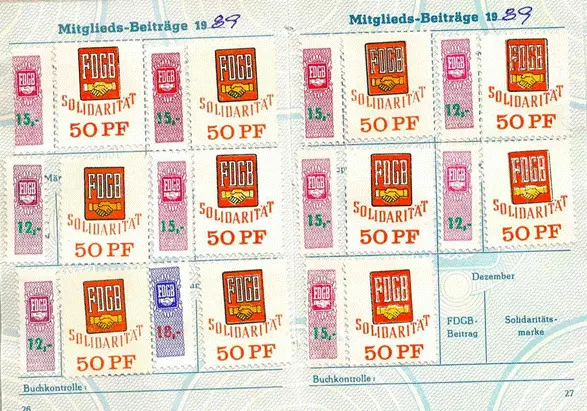

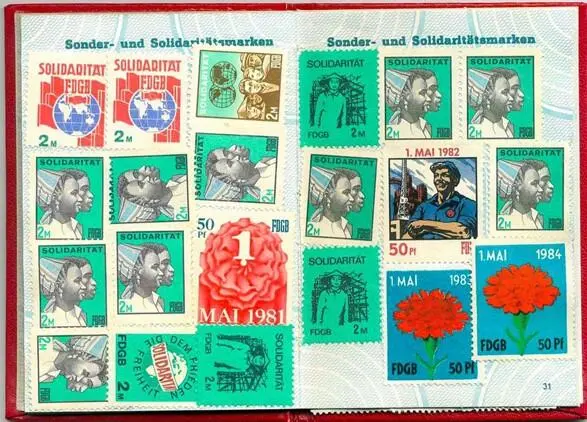

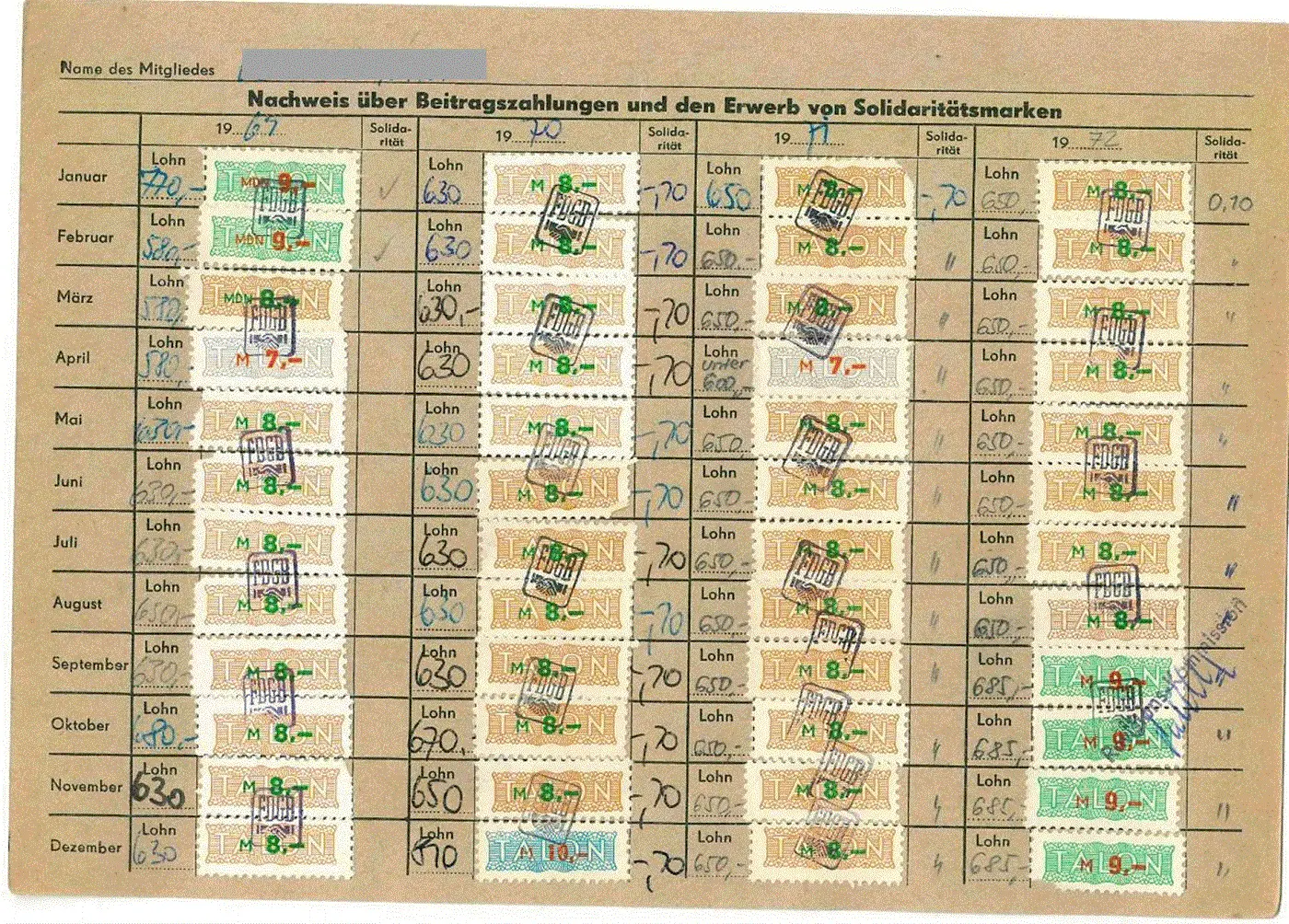

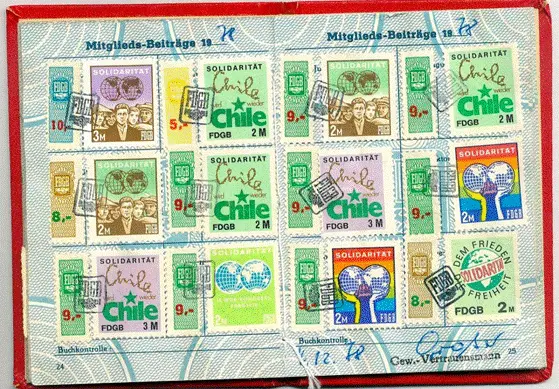

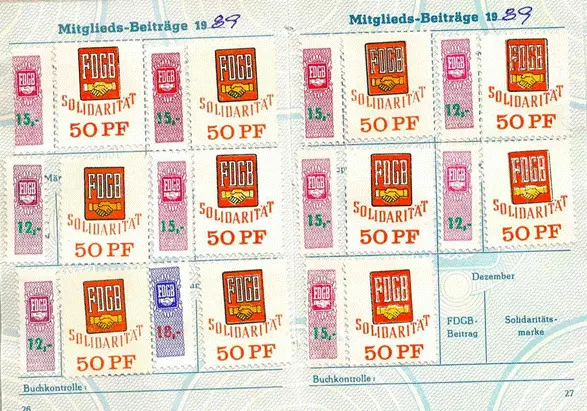

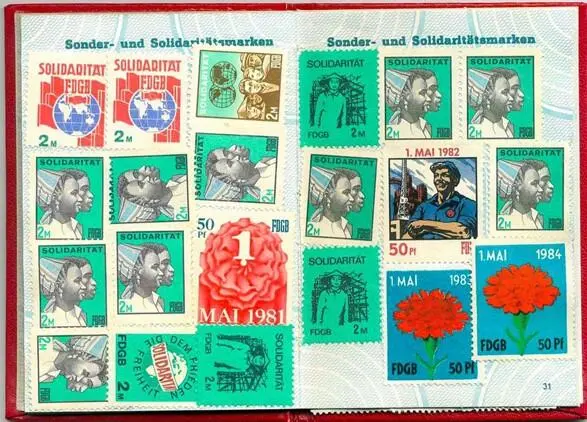

Priller verweist auf die Gründung privater Vereinigungen nach dem Krieg, die erst im Laufe der 1950er Jahre zu staatlichen Einrichtungen wurden. In den 1950er und 60er Jahren entstanden 90 Massenorganisationen43, die in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen aktiv waren. Mit den Mitgliedsbeiträgen wurden auch Spenden für Not- und Katastrophensituationen44 eingesammelt (Priller 2018: 64 f). Üblich war der Verkauf von Spendenmarken45, welche in den entsprechenden Mitgliedsausweis56 geklebt wurden.

Abbildung 3: Ausweise

Nachweis über Beitrags- und Solizahlung beim FDGB 1969 – 1972

FDGB-Ausweis 1978

FDGB-Ausweis 1989

FDGB-Ausweis 1978 Sonder- und Solidaritätsmarken

Den „besseren“ Umständen in den 1960er Jahren folgend, spielte die Bedeutung der internationalen Solidarität46 eine starke Rolle. Priller verweist neben den Sammlungen der Massenorganisationen auch auf die Aktivitäten der Kirchen und auf private Aktivitäten durch Gruppen außerhalb des staatlichen Systems für die internationale Solidarität aber auch für Umweltaktivitäten in der DDR. Hier wiederum wurden kirchliche Stellen (Vgl. Knabe (et al. 1988: 553 ff) eingebunden oder Kooperationen mit dem Solidaritätskomitee angestrebt. Er verweist daher explizit darauf, dass bei Spenden für Naturkatastrophen, Epidemien und Kriege die Freiwilligkeit hervorzuheben ist und diese nicht nur unter Zwang und Druck eingeworben wurden. Das Spendenwesen hatte in der DDR einen hohen Stellenwert, so Priller (2018: 60 ff). Charakteristisch nennt er die kleinen Beträge vieler47, die zu nennenswerten Summen anwuchsen. Der sich zum Teil daraus entwickelnde Wettbewerb spielte zusätzliche Gelder ein, die Löhne, der beispielsweise in Betrieben durchgeführten Sonderschichten, wurden kollektiv gespendet (ebd.).

Читать дальше