Die Medien, zunehmend auch die sozialen Netzwerke, bringen die Katastrophen-Meldungen sehr nah an den Rezipienten und erzielen mit ihren Bildern Ohnmacht und Mitleid. Herausforderung für Berichterstatter und Redakteure ist der Brückenschlag zwischen Aufklärungspflicht12 und Wecken emotionaler Betroffenheit. Sie tragen die Verantwortung für die Auswahl der zu übermittelnden Informationen (Moke/Rüther 2013: 171 ff).

1.3 Die Deutsche Demokratische Republik

1.3.1 Geschichte und Politisches System

Die Betrachtung der Geschichte der DDR - samt Ideologie und Sozialisierung der Bürger - wird näher erläutert, da hier mögliche Ursachen und Auswirkungen der Weltanschauung eines Großteils der Ostdeutschen Anfang des 21. Jahrhunderts zu vermuten ist.

Vor der Gründung der DDR versuchte die SED vergeblich durch die Volkskongressbewegung13 die Gründung der BRD, zugunsten eines einheitlichen Staates, zu verhindern (Pötzsch 1998: 72 ff). Die aus Einheitslisten hervorgegangene „Provisorische Volkskammer“ gründete am 7. Oktober 1949 den ersten „Arbeiter- und Bauernstaat“14. Trotz, dass formal eine Mehrparteienlandschaft existierte, war unter dem Schutz der Sowjetunion, die SED die führende Kraft (Mählert 2017: 25 ff).

Politische und wirtschaftliche Herausforderungen und damit einhergehende Unzufriedenheit der Bevölkerung brachten die SED- und Staatsspitze dazu, gegen die eigene Bevölkerung den Kalten Krieg zu eröffnen. Die aufgebrachte Bevölkerung brach am 17. Juni 1953 in 700 Städten und Gemeinden zu Demonstrationen und Streiks auf. Zu den ökonomischen Forderungen wurden Rufe nach Demokratie, Einheit und freien Wahlen laut. Sie flankierten den

„Arbeiteraufstand“15, welcher durch russische Panzer gestoppt wurde. 10.000 Festnahmen und 55 Menschenleben waren die negative Bilanz - aus der „Faschistischen Provokation“ von außen - wie der SED-Apparat proklamierte (Mählert 2017: 29 ff).

Mit dem Jahresbeginn 1960 setzte die SED-Regierung, nach sowjetischem Vorbild, die Massenkollektivierung von Bauern durch. Sie wurden gezwungen, Ackerland, Betriebsteile und -vermögen in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einzubringen.16 Die Versorgungslage verschlimmerte sich und die Unzufriedenheit der Bevölkerung erreichte ein Niveau, das auch die Zahl der Republikflüchtlinge17 drastisch steigen ließ. Folglich begannen im August 1961 Volkspolizei, NVA und Betriebskampftruppen mit dem Bau der Berliner Mauer18 um ein „Ausbluten der DDR“ zu verhindern (Pötzsch 1998: 156 ff). Der nun erreichte Wendepunkt in der Geschichte der DDR nötigte die SED-Führung, die Wirtschaft voranzubringen, um die Bevölkerung milde zu stimmen. Die Loslösung von der starren, zentralen Planwirtschaft brachte einen nennenswerten Aufschwung mit sich. Der Lebensstandard verbesserte sich spürbar. Ende der 1960-er Jahre wurde das „Experiment“ abgebrochen und erneut der Weg in die zentrale Planwirtschaft eingeschlagen (ebd.).

Die marxistisch-leninistische Staats- und Rechtsauffassung schloss eine neutrale Rechtsordnung aus. Die in der DDR-Verfassung verankerten Grundrechte (Art. 27 – 29) wie Freiheit, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit wurden durch die Strafgesetzgebung des SED-Regimes stark eingeschränkt (Mihr 2002: 33 f). Mit dem Beitritt in die UNO, 1973, erkannte die DDR die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte19 offiziell an, obwohl die SED ein anderes Menschenrechtsverständnis hatte. „Damit unterstrichen die Ideologen, dass es allein der politischen Elite der DDR oblag, festzulegen, welche Rechte dem einzelnen DDR-Bürger zustanden und wie flexibel sie je nach politischer Stimmung zu handhaben waren.“ (Mihr 2002: 37). Auch die KSZE-Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 beinhaltete wesentliche politische Menschenrechte und hatte weitreichende Folgen für den Staat. Die Bevölkerung bestand auf Reisefreiheit, Informationsfreiheit und Familienzusammenführungen. In den darauffolgenden Jahren regierte die SED mit einer Strafrechtsreform20. Die Änderung von 1979 hatte eine Beschneidung der politischen Freiheits- und Menschenrechte zum Inhalt. Zuwiderhandlungen wurden vom MfS geahndet (ebd.).

Der „gemeinsame antiimperialistische Kampf" sowie die „solidarische Unterstützung" der nationalen Befreiungsbewegung gelten als immerwährende Grundprinzipien der Außenpolitik21,22 des zweiten deutschen Staates, die tatkräftige Solidarität23 mit der nationalen Befreiungsbewegung als „Herzenssache" eines jeden Bürgers in der DDR (vgl. Spanger/Brock 1987: 159).

In den 1970er Jahren nahmen die DDR-Bürger erst durch die westliche Medienberichterstattung Kenntnis von den auch in der DDR gültigen Menschenrechtsverträgen und -abkommen. Folglich forderten immer mehr Bürger ihre Rechte ein. Sie forderten nicht allein Demokratie, tausende stellten Anträge auf die „Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft“. Hinter dieser Welle der Ausreiseanträge vermutete die DDR-Regierung „kriminelle Menschenhändlerbanden“ und westliche Organisationen24 (Mihr 2002: 42 f). Aktuelle Forschungsergebnisse weisen für die 40 Jahre DDR Opferzahlen zwischen 175.000 und 231.000 „politischer Häftlinge“25 auf. In den Jahren von 1963 bis 1989 „verkaufte“ die DDR über 33.000 politische Gefangene an die BRD mit einem Erlös von 3,5 Milliarden DM Devisen bzw. Rohstoffen und Lebensmitteln (Mihr 2002: 40 f).26

1988/1989 musste auch die SED-Spitze erkennen, dass ohne Reform die Schwächen und Mängel27 in der DDR nicht zu beheben sind. 100.000 DDR-Bürger warteten auf die Genehmigung ihrer Ausreise. Die folgende Fluchtbewegung und die Reformunfähigkeit der SED- Regierung riefen die oppositionellen Bürgerbewegungen auf den Plan. Unruhen und Demonstrationen veranlassten einen Monat nach dem 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 die Regierung zum Rücktritt (Mählert 2017: 77 ff). Am 9. November wurde auf einer SED-Pressekonferenz eine neue Reiseregelung bekannt gegeben. Westreisen ohne Vorliegen von Voraussetzungen waren „ab sofort“ erlaubt. (ebd. 89).

Das am 28. November 1989 von Bundeskanzler Kohl vorgestellte „10-Punkte-Programm“ zur Wiederherstellung der deutschen Einheit sorgte nicht nur in Europa für Unruhe (Mählert 2017: 89). Neben der zerstörten Infrastruktur und der ungebrochenen Macht der SED wuchs bei den DDR-lern das Bedürfnis nach Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Freizügigkeit. Im März 199028 sprachen sich dann 75 Prozent der DDR-Bürger für eine rasche Einheit aus, wohl, weil eine Wiedervereinigung zügig eine Verbesserung der Lebenssituation versprach, nicht aber eine Reformierung der DDR (ebd. 298).

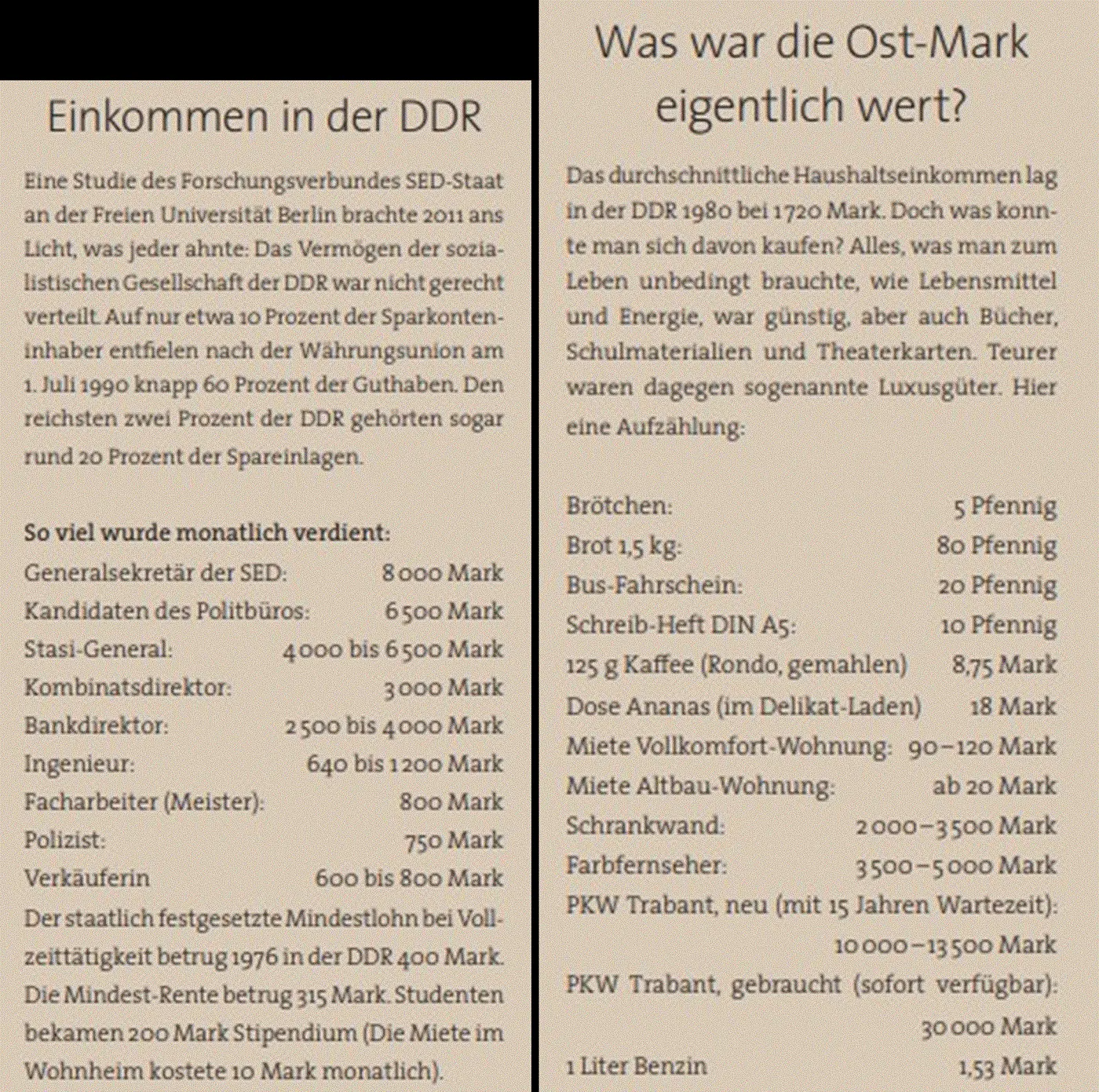

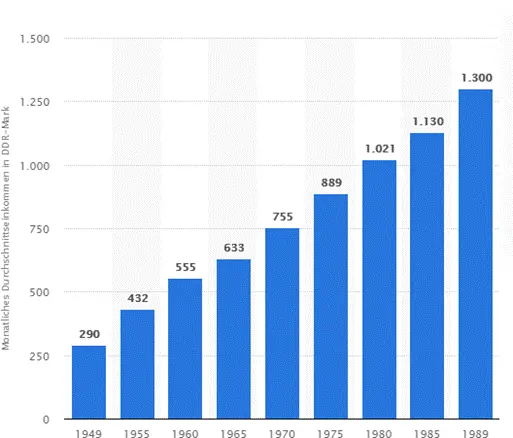

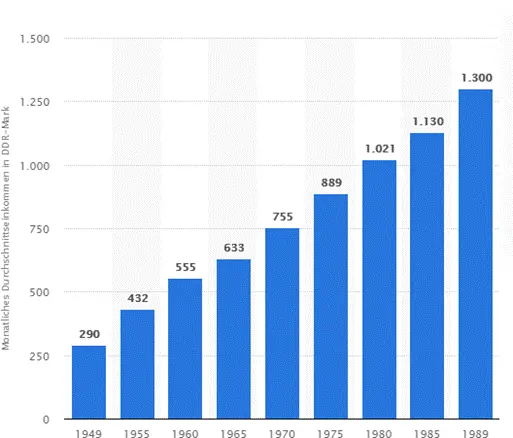

Am 3. Oktober 1990 trat die DDR, gemäß Artikel 23 der Verfassung der Bundesrepublik, der BRD bei (Mählert 2017: 96). „Denn das allgemeine Unvermögen in Ost und West, sich eine abrupte Überwindung der SED-Herrschaft und der deutschen Teilung überhaupt vorstellen zu können, war vielleicht die Voraussetzung für das Gelingen der Revolution schlechthin.“ (Hüttmann 2012: 75). Trotz Planwirtschaft war ein Lohnwachstum in den 40 Jahren des Bestehens der DDR erkennbar. 1949 lag das durchschnittliche, monatliche Bruttoeinkommen bei 290 Mark, bis 1989 vervierfachte sich das Durchschnittseinkommen auf 1.300 Mark (Statista GmbH 1990).

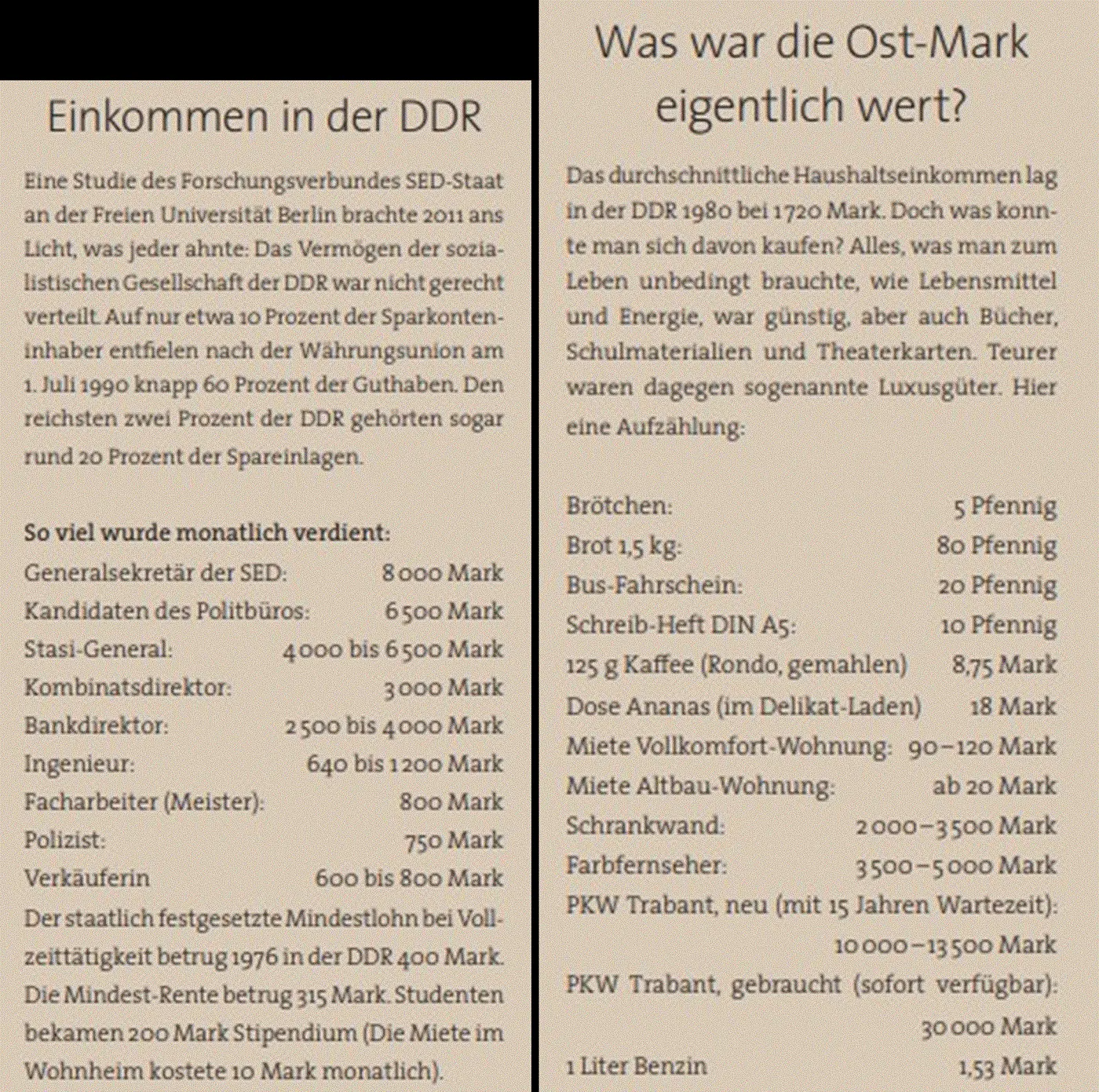

Abbildung 1: Einkommen und Wert der Ost-Mark

Quelle: Daberstiel 2015

Abbildung 2: Durchschnittliches monatliches Bruttoarbeitseinkommen der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) von 1949 bis 1989

Читать дальше