(*vgl. Jan Pachoński, 1981: General Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818; Verlag des Verteidigungsministeriums, Warszawa)

Mein Vater hatte vier Brüder: Bolesław, Ignac, Józef und Wiktor, sowie zwei Schwestern – Weronika und Leokadia. Fabian erhielt als einziger seiner Geschwister eine abgeschlossene Schulausbildung und wurde Lehrer. Die Familie Dąbrowski war sehr musikalisch. Mein Vater spielte Geige, Cello und Gitarre. Ich weiss nicht, wie sich meine Eltern kennengelernt haben. Aus einem alten Album ist ein Foto einer Gruppe Jugendlicher in Trachten überliefert.

Juni 1932, Czarnocin. Meine Eltern – als sie noch nicht verheiratet waren - mit einer Gruppe von Schulkindern. Mama im weißen Kleid, Papa (mit Brille) erster von rechts.

Die Aufschrift lautet: 27. Juni 1932, Czarnocin. Demnach, haben sich meine Eltern 1932 schon gekannt. Nach der Hochzeit wohnten sie in der Schule von Sulęcin. Im Mai 1935 wurde meine ältere Schwester Maria Bożena, Rysia genannt, geboren. Während der Besatzungszeit nannten sie jedoch alle Lilu. Nach kurzer Zeit zogen meine Eltern in die Dorfschule nach Góra, in der Nähe von Kościerzyna, wo ich im darauf folgenden Jahr auf die Welt kam. Mein Großvater Kazimierz Biskup entschied, dass ich den Namen Dionysos, also Dionizy erhalten sollte. Die Mama hätte es lieber gehabt, wenn ich Wojciech hieße. Und so erhielt ich zwei Vornamen: Dionizy Wojciech, dennoch wurde ich in meiner Kindheit Bubi und Dychu genannt.

1935 Sulęcin, meine Eltern Łucja und Fabian Dąbrowscy

Kurz nach meiner Geburt kaufte mein Vater, der von Venezuela fasziniert war, für die ganze Familie Fahrkarten für die Reise über den Atlantik. Der Krieg durchkreuzte jedoch diese Pläne. Nach den ersten Gerüchten, über einen möglich bevorstehenden Kriegsausbruch, wurde mein Vater in die Kavallerie in Grudziądz einberufen. Meine Mutter zog mit uns zu den Großeltern Biskup, die in Tuchola mit Urgroßvater Piotr lebten. Mein Urgroßvater wurde 1848 geboren. Als junger Mann nahm er 1870 am französisch-preußischen Krieg teil. Er diente in der preußischen Armee und behielt die Jahre, die er im besetzten Frankreich verbracht hatte, in guter Erinnerung.

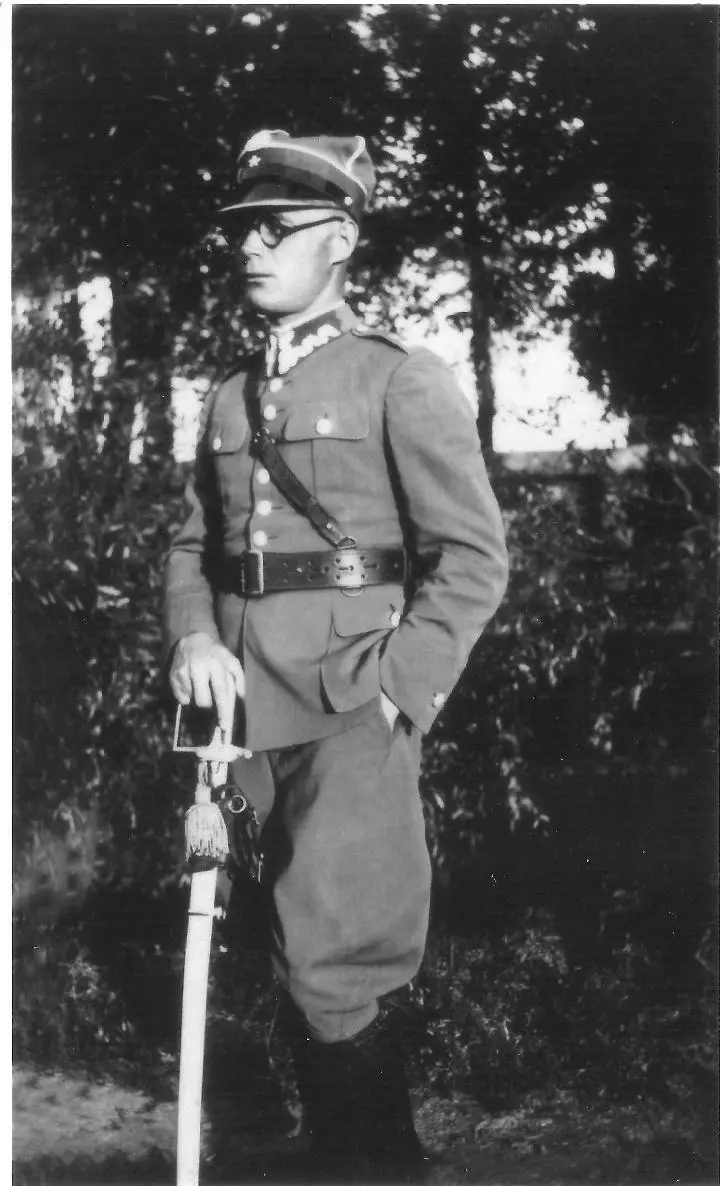

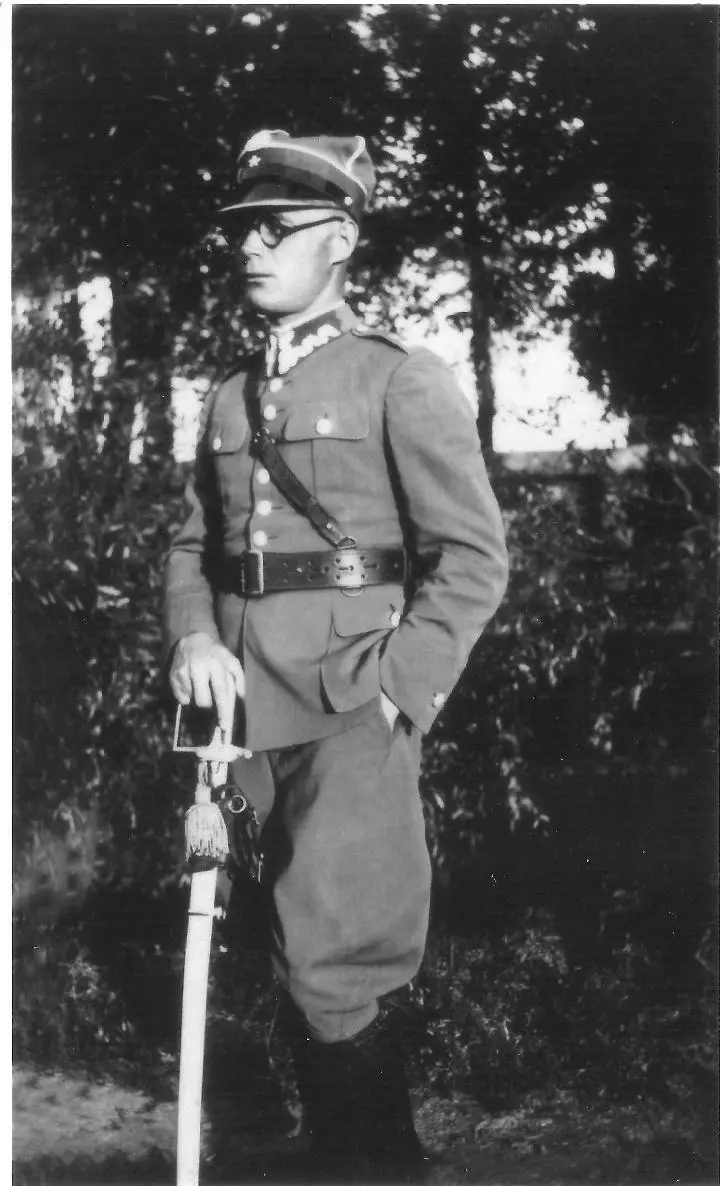

1937 Grudziądz. Mein Vater Fabian Dąbrowski mit einem Freund

Als Offizier verantwortete mein Vater als Anführer einen Pferdezug. Im Septemberfeldzug war dieser Teil der 4.Gruppe des Oberstleutnant (ppłk) Jerzy Staniszewski. Sie kämpften in der Schlacht bei Gródek - in der Nähe von Świecie. Die Nachricht über Vaters Verschwinden wurde mit dem Erhalt seines ersten Briefes geklärt: er geriet am 12. September 1939 in Kriegsgefangenschaft und wurde zunächst nach Kärnten ins Oflag XVIII B Wolfsberg gebracht und dann im Oflag II C in Woldenberg (heute Dobiegniew, Wojewodschaft Lubuskie) inhaftiert.

1937, Grudziądz. Vater - dritter von links in der obersten Reihe - mit Absolventen und dem Offizierskader des Kavallerie-Ausbildungszentrums

Kindheit auf ins Dritte Reich einverleibter Polnischer Erde

Wir lebten in einem kleinen Städtchen, in dem Deutsche und Polen in nachbarschaftlichem Frieden lebten. Unsere deutschen Nachbarn behandelten wir wie unsere Tanten und Onkel. Als jedoch am 2. September 1939 die deutschen Soldaten in Tuchola einmarschierten, änderte sich das. Viele der Nachbarn nahmen uns nicht mehr wahr.

1937 Grudziądz. Mein Vater in Offiziersuniform

Nur Tante Szulc (Schultz) war wie immer freundlich, wenn ich zu ihr kam und bot mir Süßigkeiten an. Nun wohnten wir nicht mehr in Polen, sondern in Westpreußen. Die deutsche Sprache wurde verpflichtend! Ich konnte nicht verstehen, warum wir in der Öffentlichkeit nicht mehr in unserer Muttersprache sprechen durften. Die Polen, die in diesem Gebiet lebten, bekamen einen seltsamen Status: Irgendwie waren sie Deutsche, aber Deutsche einer schlechteren Kategorie. Dies hinderte die Deutsche Wehrmacht allerdings nicht, junge Polen in ihre Armee einzuberufen. Der jüngere Bruder meines Vaters, Józef, wurde gegen Kriegsende in die deutsche Armee einberufen: In der Nähe von Fulda reparierte er als Schreiner Kasernen. Onkel Józefs Schwager, der Bruder seiner Frau Weronika aus dem Hause Drwęcki, wurde zeitgleich zur Zwangsarbeit deutschen Bauern in der Nähe von Kassel geschickt. Angeblich trug Onkel Józef, als er seinen Schwager (den polnischen Häftling, der Zwangsarbeit leistete) besuchte, seine deutsche Uniform. Einer der Gebrüder Dąbrowski – Józef – wurde in die Wehrmacht einberufen, während der andere – Fabian – als polnischer Offizier

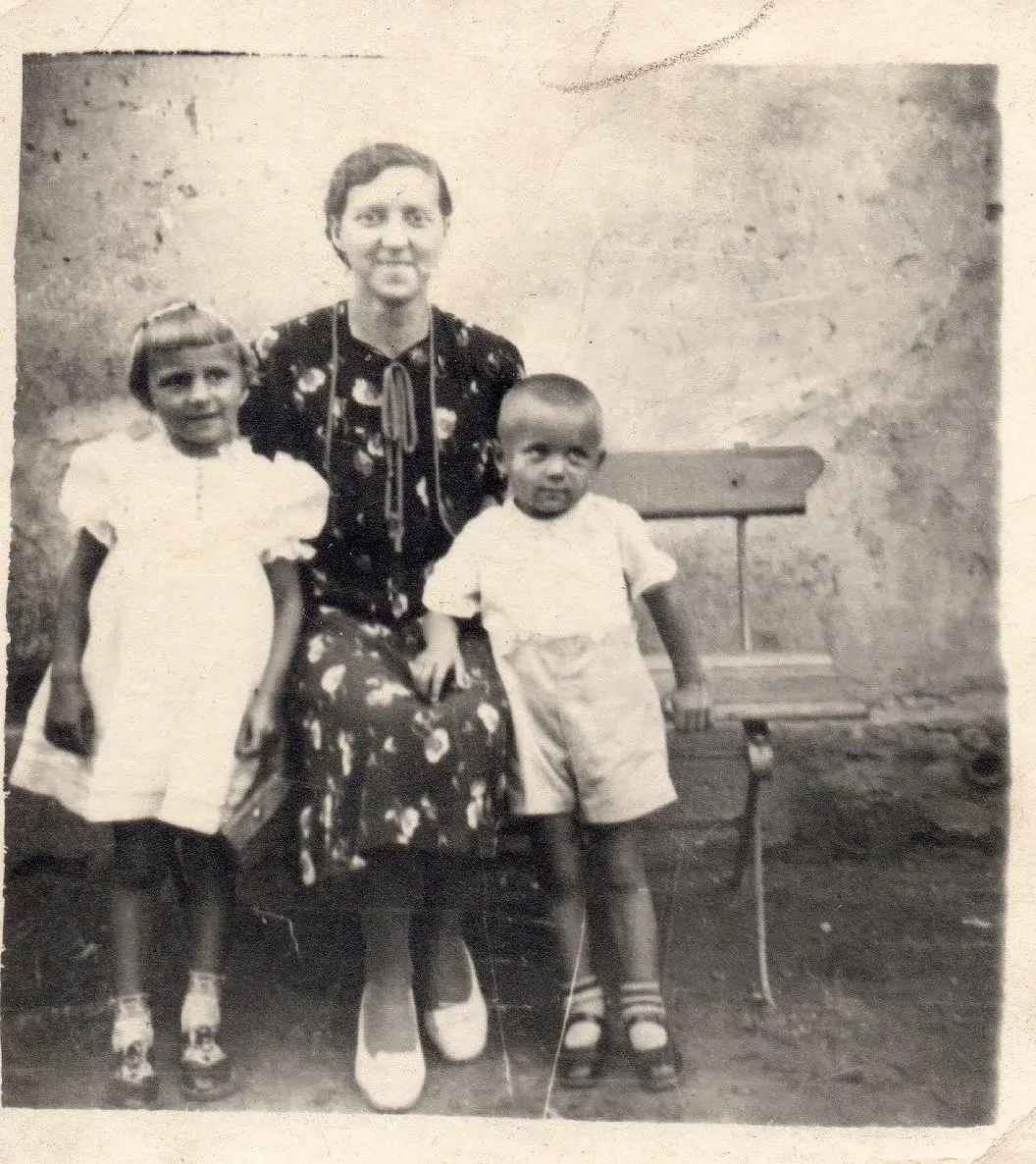

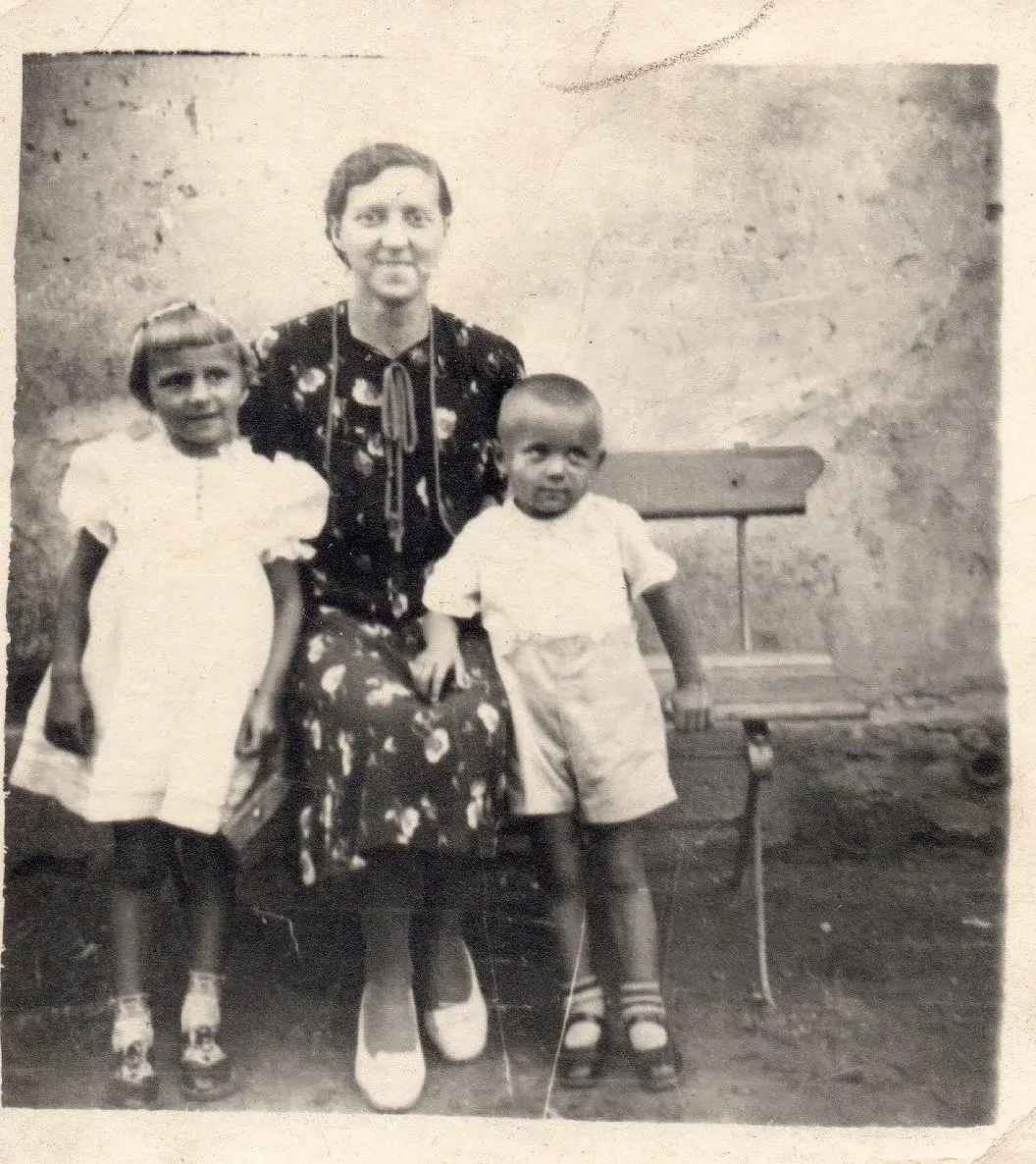

1940 Tuchola. Mama mit Rysia und mir

Kriegsgefangener im deutschen Lager Woldenberg war. Viele solcher Schicksale polnischer Familien in Westpreußen gab es.

Manchmal nahm Oma Ludwika Rysia und mich nach Grudziądz mit. Dort wohnte ihre Verwandte Helena Kaube, die Eigentümerin eines Kinos war und so saßen wir mit süßer Limonade in der ersten Reihe des Kinosaals und sahen Märchenfilme - die vorhergehende Wochenschau konnten wir nicht leiden. Mit Bewunderung starrten wir die Leinwand an, auf der sich die Abenteuer abspielten. Rysia und ich kannten viele Lieder aus Filmen, so organisierten wir häufig Vorstellungen zu Hause. Wir zogen Mamas Röcke und Schlafröcke an und wickelten Handtücher wie ein Turban um unsere Köpfe und wir tanzten, sangen und spielten unsere liebsten Filmszenen nach. Manchmal bauten wir auch aus zwei Stühlen, einem Besenstiel und einer Decke ein Puppentheater. Hinter dem Deckentheater erlebten unsere Handpuppen märchenhafte Abenteuer. Mit dünnen Kinderstimmen sangen wir deutsche Lieder und die Hausbewohner applaudierten. um unsere Anstrengungen zu belohnen. Ich erinnere mich, wie ich inbrünstig – aber falsch – sang und dabei mit gebeugten Armen eine Marionette nachahmte:

„…Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steh`n ihm gut, ist gar wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr hat ja nun kein Hänschen mehr. Sieh Mama, ich bin da! ...“

Wenn wir nicht gerade Theater spielten, gab es für uns Kinder Verpflichtungen. Ich – damals vier Jahre alt - hatte die Aufgabe frisches Brot aus der Bäckerei zu holen. Der Brotlaib war groß und sehr schwer und dazu auch noch sehr heiß – er kam direkt aus dem Ofen. Der Brotlaib roch so gut, dass ich jedesmal ein Stück abbiss bevor ich vor Anstrengung stöhnend die Treppen hinaufging. Ich dachte laut: „So schwer, so heiß, aber so gut!“

Eines Tages hörte das der Pfarrer der römisch-katholischen Kirche „Bożego Ciała“, der häufig meine Großeltern besuchte. Er erzählte meiner Oma, dass ich das Brot in deutscher Sprache loben würde, und fragte sich warum.

Oma Ludwika war Polin, dennoch betete sie auf deutsch. Auch in dieser Sprache zählte sie. Sie wurde im damaligen preußischen Besatzungsgebiet geboren und musste in eine deutsche Schule gehen. In diesem Gebiet war deutsch die Amtssprache. In der kirchlichen Messe war Deutsch zusammen mit dem Lateinischen verpflichtend und auch unsere Nachbarn, Siedler aus Deutschland erlaubten uns nicht, diese Sprache zu vergessen. Kinder lernen schnell und sind von Natur aus neugierig, so dass wir uns fließend in mehreren Sprachen verständigen konnten. Aber zu Hause sprachen wir polnisch.

Читать дальше