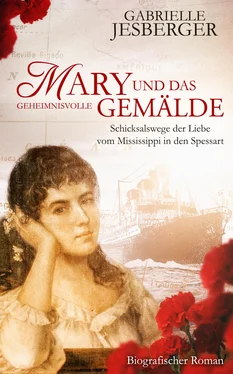

Das Bild war ein Geschenk der Großmutter meines Mannes zu unserer Hochzeit. Die Bedeutung des Zeremoniells - dieser etwas außergewöhnlichen Übergabe - enthüllte sich mir erst im Laufe unzähliger Zwiesprachen mit „meiner Maria“.

Bereits im ersten Augenblick, als ich ein etwa 35 x 45 cm großes Bild vor mir sah, das provisorisch an vier Holzlatten hing, die Ecken lose baumelnd, ging etwas Geheimnisvolles von ihm aus: ein altes Ölbild, sehr dunkel und von unzähligen kleinen Rissen überzogen, mit Mühe war in dem dämmrigen Licht ein Frauenkopf zu erkennen. Omi hatte es gerade aus einem staubigen Winkel vom Speicher geholt, wo es wohl lange Zeit unbeachtet lag. Und doch ging eine Faszination von diesem Bild aus, dass ich nicht nein sagen konnte, als sie mich fragte, ob ich es möchte. „Meine Mutter hat es gemalt“, damit drückte Omi mir ihr Geschenk in die Hand. Später, beim ersten Betrachten bei Licht zu Hause, war ein Madonnen-Portrait zu erkennen.

Mit meinem letzten mühsam Ersparten suchte ich einen Restaurator auf, dafür musste der Küchenzettel einige Zeit schmaler ausfallen. Mit Kennerblick versprach er mir, das Bild schonend und sorgfältig zu reinigen und aufzufrischen. Ich suchte einen passenden Rahmen aus, in dem sich - wie ein blaues Band um das Gemälde - die Farbe des Umhanges wiederholt.

Als ich meine Madonna beim Abholen sah, erkannte ich sie kaum wieder. Der Anblick ergriff mich, dass ich keine Worte fand. Der Restaurator sah die Tränen in meinen Augen und schwieg. Behutsam, beinahe mit Andacht, packte er das Gemälde ein und ich transportierte „meine Maria“ sorgsam auf dem Schoß quer durch Regensburg in der Straßenbahn und dem Bus zu unserer ersten Wohnung im zwölften Stock eines Hochhauses. Das Ölgemälde fand einen Ehrenplatz in unserem Wohnzimmer und stand in völligem Kontrast zu unseren ersten billigen Kunststoffmöbeln in der kleinen Wohnung.

Seither überstand das Madonnen-Bildnis innerhalb fünfzig Jahren wohlbehütet sieben Umzüge, überdauerte jeden einzelnen Gegenstand der vorhergehenden Wohnungseinrichtungen und wurde als Symbol der Gottesmutter - ihres Namens und des Namens der Erschafferin dieses Bildnisses - zum Pol der Familie und schuf ein Leitmotiv, die innige Verbindung zur Urgroßmutter meines Mannes und ihrer Familie.

Während des Schreibens wurde das Bild zu einer Offenbarung für mich, weil es Schritt für Schritt seine Geheimnisse über die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer charismatischen Frau enthüllte. Eines dieser Geheimnisse zeigte sich mir durch das Foto eines Selbstportraits Marys, das sie während ihres Studiums in Wien gemalt hatte und auch diesmal wieder als Geschenk in meine Hände gelangte. Lange stand ich davor, bis ich begriff: Die Madonna auf meinem Bild ist sie selbst: „Meine Maria“ ist Mary.

Seit ihrer Kindheit suchte Mary die Einsamkeit in der Natur, die Momente, wenn sich die Dinge um sie herum verdichteten zu Worten, zu Musik, zu Farben und Formen. Nur so erschien ihr das Geheimnis des Lebens, der Ausdruck des Göttlichen in der großen Leere und Ungewissheit des Raumes um sie herum verständlich. Den Zugang zum Schönen und Wahren in der Poesie, der Malerei, der Musik fand sie erst, wenn sie die Augen schloss, im Phosphoreszieren der Dinge, in dem die Farben erst sichtbar wurden, wenn alle lauten äußeren erloschen, die Töne erst hörbar wurden, wenn sie im Außen verklungen waren, die Worte erst zu ihr sprachen in der Stille.

Gleichzeitig war sie fasziniert von Gesichtern, von Menschen als den Akteuren auf der großen Bühne des Lebens. Mit ihrem liebevollen, einfühlsamen Wesen gelang es ihr, tiefer zu sehen, hinter die Fassade, um letztendlich mit unendlich zärtlichem Blick in die Herzen zu schauen. Ihren Charakter beim Malen zu erspüren und auf der Leinwand auszudrücken, nichts Geringeres suchte sie zu durchdringen, um das Verborgene, die Geheimnisse hinter dem Sichtbaren zu erfassen. Sie, deren Geist, Fantasie und Sinn für die Menschen und die Natur sich bis heute in ihren Gemälden, in den von ihr bevorzugten Klavierkompositionen sowie in ihren Briefen spiegeln und wie eine Wesensbeschreibung, ein Ausdrücken der Freiheit als Entwicklungsimpuls in die nächsten Generationen weitergetragen wird.

Teil 1

Sommer 1946 in Sommerau

Der kleine Udo wuchs mit seinem Bruder Wolfgang und später seinen zwei weiteren Geschwistern in der Villa seiner Großeltern und des Opapas auf. Seit Kriegsbeginn wohnte auch Tante Annemarie mit ihrer kleinen Tochter Inge zeitweise wieder bei ihren Eltern. Täglich tobte Udo um die Wette mit seinem drei Jahre älteren Bruder Wolfgang durch die Räume, immer im Kreis herum durch die hohen Flügeltüren, von einem Zimmer ins nächste, durch den Salon und wieder über die nächste Schwelle, bis sie atemlos keuchten und die Dielen begannen im Rhythmus zu schwingen dass auch der Flügel leise Töne hervorzauberte, als ob die Tasten von Geisterhand zart berührt würden.

„Pssst!“, zischte Mami und legte ihren Zeigefinger auf den Mund, als sie aus der Küche eilte. Sie hatte mit den Töpfen vom Mittagessen hantiert, ließ alles stehen und liegen, als sie den Lärm hörte, wischte sich die Hände an der Schürze ab und bemühte sich, eine ernste Miene zu machen. Zu sehen, wie der Dreijährige versuchte, den Großen einzuholen, der immer wieder einmal kurz stehenblieb, zurückschaute, aber schnell wieder losrannte, wenn sein kleiner Bruder ihn fast eingeholt hatte, war eine wohltuende Ablenkung ihrer sorgenvollen Gedanken.

„Ihr wisst doch, Opapa hält seinen Mittagsschlaf!“, ermahnte Mami ihre lebhaften Söhne. „Wollt ihr nicht runtergehen in den Garten, die Sonne scheint und außerdem haben die Ziegen sicher Hunger. Ingelein ist auch schon unten und wartet auf euch.“

Dass Opapa seit einigen Tagen auffallend wenig Appetit hatte, meist schweigend mit verlorenem Blick in seinem Lehnstuhl saß und ihm sogar seine geliebte bodenlange Pfeife nicht mehr schmecken wollte, stimmte Lilo nachdenklich. Erst gestern kam sie dazu, als er auf seinen Stock gestützt, versonnen vor der alten Vitrine stand und seinen Blick nicht mehr von der Urne mit der Asche seiner Frau wenden wollte, die dort nun seit mehr als sechsundzwanzig Jahren stand.

Nach Marys Tod 1920

Am schlimmsten waren die Nächte, die nicht enden wollenden Stunden ohne Mary an seiner Seite. Sie war der einzige Mensch in seinem Leben, der ihn rückhaltlos annahm; sie kannte ihn wie niemand sonst, nahm geduldig seine Rastlosigkeit oftmals sogar mit Humor hin, stellte seinen Patriotismus nie in Frage. Mary hatte ihm all seine Unsicherheiten genommen, die nun plötzlich wieder wie alte Gespenster in allen Ecken lauerten.

Immer noch waren überall im Haus Marys Spuren. In ihrem Schlafzimmer lag aufgeschlagen ihr Notizheft und das letzte Buch, das sie gerade gelesen hatte. An den Wänden hingen ihre Gemälde, er betrachtete sie stundenlang. Ihre Kleider waren im Schrank neben den seinen. Nie ging Richard zu Bett ohne ihr Kopfkissen in den Arm zu nehmen, das immer noch ihren unverkennbaren Duft verströmte. Mit einem tiefen Seufzer schloss er die Augen und drückte seine Lippen darauf.

Obwohl das Geschäft mit der Saya- und Korkproduktion gut lief, war Richard sehr niedergedrückt. Else beschrieb ihren Vater als „ungemütlich und anstrengend“. Seinen brillanten Humor hatte er offensichtlich vollständig verloren.

Wie sehr er sich verlassen fühlte seit dem Tod seiner Frau, entging der Tochter nicht, doch sie war in ihrer eigenen Trauer um die geliebte Mutter gefangen und es schien ihr, als stünde eine unsichtbare Wand seither zwischen ihnen. Else hatte erlebt, wie ihre Mutter in all den Jahren in unerschütterlicher Liebe und Treue bis zu ihrem viel zu frühen Tod an der Seite ihres Mannes stand. Ihren Vater nun mit einem Mal so hilflos zu sehen, tat weh und machte sie ratlos. Wie grau seine Haare geworden sind und wie schütter in den letzten Wochen, stellte sie fest. Er schien um Jahre gealtert. Ich bin sicher, dass er erst jetzt nach und nach erkennt, was unser liebes Mutterle für ihn war , schrieb sie an Tante Lucy in New York.

Читать дальше