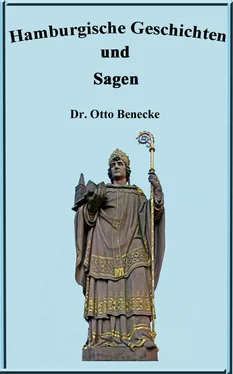

Und in dankbarer Erinnerung an die großen Wohltaten, die Adolf III. unserer Stadt erwiesen, hat man im Jahre 1882 auf der Trostbrücke, welche die bischöfliche Altstadt mit dem Weltverkehr bestimmten, damaligen Neustadt verbindet, dem Schöpfer derselben, dem tapfern, weisen, großherzigen Adolf III. ein Standbild errichtet, welches daselbst dem Anschar-Denkmal gegenüber, seinen schicklichen Platz hat. Beide Kunstwerke von Engelbert Pfeiffer meisterhaft ausgeführt.

20. Aus des Grafen Adolf IV. Jugendzeit und von Hamburgs Geschicken

(1203-1225.)

Nach Adolf´s III. Verzicht herrschten die Dänen und ihre gewalttätigen Amtleute im Lande. König Waldemar hatte über ganz Nordalbingen den Grafen Albrecht von Orlamünde als Statthalter gesetzt. Und die Holsteiner, die zuvor wohl hätten treuer zu ihrem rechtmäßigen Herrn halten können, wünschten sich jetzt sein Regiment zurück. Die Edlen des Landes kamen insgeheim zusammen, und schickten Botschaft nach der Schauenburg, der Graf möge nur wieder kommen, ganz Holstein harre seines rettenden Armes mit Verlangen. Aber der edle Graf Adolf blieb seinem Eide treu, und schlug ihre verlockende Ladung aus. Da, als die allgemeine Not immer höher stieg, sandten die Holsteiner die edle Frau von Deest, Herrin auf Kellingdorf bei Wilster, mit demselben Anliegen an Adolf. So beredt sie auch die Bitte vorbrachte, dennoch war´s vergeblich. Aber der Sohn des Grafen, wie sein Vater Adolf geheißen, ein schöner Knabe von 12 bis 14 Jahren, der wurde aufs Tiefste ergriffen von den Worten der edlen Frau, als sie das Unglück des Landes schilderte. Und ein Heldenfunken entzündete in ihm das Verlangen: dem Lande seiner Väter dereinst ein Retter zu werden. Die kluge Gesandtin fachte das Feuer an, und so geschah es, dass der Vater einwilligte, den Sohn mit ihr nach Holstein ziehen zu lassen, damit er dort an Ort und Stelle seiner künftige Taten seiner hohen Bestimmung gemäß erzogen werde. Also lebte der junge Graf heimlich und verborgen auf Kellingdorf bei der Frau von Deest, unter der Leitung der Edelsten des Landes zu allen ritterlichen und fürstlichen Tugenden wie zur Frömmigkeit und Gottesfurcht trefflich erzogen und herangebildet. Die Dänen ließen sich´s freilich nicht beifallen, dass der rechtmäßige Erbe des von ihnen geraubten Landes so nah bei ihnen weile. Aber die Holsteiner wussten es, und da sie in dem herrlich aufblühenden Jünglinge den künftigen Retter und Fürsten freudig erkannten und begrüßten, so getrösteten sie sich dessen in traurigen Zeitläuften mit Hoffnung und Zuversicht.

Inzwischen waren neue Kriegsunruhen über Stadt und Land gekommen. Heinrichs des Löwen Sohn, Otto IV., bekriegte den König Waldemar und nahm Hamburg, welches dann wieder von diesem belagert wurde (1216). Waldemar, so heißt es, baute eine Burg dicht vor der Stadt auf der Höhe des Eichholzes, welche Höhe man seitdem den Feendsberg nannte, von wo aus er nicht nur Wurfgeschosse hineinwarf, sondern auch alle Zufuhr land- wie elbeinwärts abschnitt. Zu letzterem Zweck hatte Waldemar´s Statthalter und Marschall, der Graf von Orlamünde, hinter Schiffbeck auf der Uferhöhe der Bille, ein Castell gebaut. Also eingeengt und halb ausgehungert, ohne Aussicht auf Entsatz ergab sich endlich die arme Stadt, in der dann die Feinde nach Kriegsgebrauch übel hausten. Dann verkaufte Waldemar die Stadt Hamburg mit allen kraft der Eroberung daran gewonnenen Hoheitsrechten an den Grafen von Orlamünde (1216) für 700 Mark Silbers. Dieser bezeigte sich gegen die Stadt als ein milder guter Regent, beförderte ihre Wohlfahrt, so gut er konnte, wie denn überhaupt oftmals der Dänen Übermut im Lande zügelte, und eben so tapfer als bieder war. Schade, dass er seine Lehnstreue dem Dänenkönige, und nicht der Deutschen Sache beweisen musste.

Der Friedensversuche unerachtet, mehrten sich dennoch die Kriegsunruhen, zumal nachdem (1223) der Graf Heinrich von Schwerin den König Waldemar auf einer Dänischen Insel gefangen genommen und auf Schloss Dannenberg in Haft gebracht hatte. Der Graf von Orlamünde, zum Dänischen Reichsverweser erkoren, hatte schweren Stand, denn alles rüstete sich in Holstein und Mecklenburg, die Dänenherrschaft abzuwerfen, und des jungen Grafen Adolf Anwesenheit begann ruchtbar zu werden. Da gedachte der Graf von Orlamünde seine Rechte auf Hamburg bei Zeiten zu verwerten, ehe sie ihm wieder genommen würden, zugleich auch durch Wohltaten die Bürger zu gewinnen, dass sie in dem drohenden Kriege mindestens nicht gegen die Dänische Partei auftreten möchten. Darum bestätigte er ihnen alle vom Grafen Adolf III. verliehenen Rechte und Freiheiten; ja, als die Hamburger den günstigen Augenblick weise benutzen, willigte er gern in ihr Begehr, und verkaufte ihnen seine eigenen Hoheitsrechte über ihre Stadt um 1500 Mark Silbers (etwa 35.000 Mark nach einer Berechnung im sechzehnten Jahrhundert), so dass die Stadt durch diesen Kaufvertrag ihrer Untertänigkeit los und ledig wurde (1224). Das war denn der erste, freilich noch auf schwachem Fundamente, auf Loskauf von eroberten Rechten, stehende Anfang der Unabhängigkeit der freien Stadt Hamburg.

Der Graf Orlamünde zog dann zu Felde, bei Mölln (1225) verlor er eine Schlacht und kam als Gefangener zu seinem königlichen Herrn nach Dannenberg; der junge Erbe Holsteins trat als Adolf IV. aus der Verborgenheit auf den Kriegsschauplatz, das ganze Land fiel huldigend ihm zu.

(1225.)

Eine kleine Weile von Hamburg, an der Straße zwischen Schiffbeck und Steinbeck, da, wo sich das hohe Geestufer nach dem Bach bei Nieder-Schlems senkt, ist noch heute ein kleiner buschiger Hügel zu sehen, auf dem jetzt ein stattliches Haus steht, mitten in Gartenanlagen. Das ist der sogenannte Spökelberg. Noch um 1830 hatte er eine andere Gestalt, daran man leichtlich seine Bestimmung in alten Zeiten erkennen konnte.

Auf diesem Hügel hat nämlich die Veste gestanden, die Graf Albrecht von Orlamünde, des Dänenkönigs Waldemar Statthalter und Marschall in Holstein, um 1216 gebaut hatte, um Hamburg zu bezwingen, wie oben erzählt ist.

Als nun König Waldemar und der Graf von Orlamünde gefangen waren, die Holsteiner sich unter ihrem rechtmäßigen Herrn, dem jungen Grafen Adolf IV., erhoben, und schon den größten Teil des Landes von der Dänenherrschaft befreit hatten, da wollte Adolf auch diese Gegend und die beste Stadt seines Erbes, Hamburg, wieder gewinnen.

Hamburg (wie oben erzählt ist) hatte sich zwar eigentlich schon durch Vertrag mit dem großen Grafen von Orlamünde von der Dänen Herrschaft befreit und war einigermaßen selbstständig geworden, aber in den Vesten am Eichholz und bei Schiffbeck lagen auch noch dänische Besatzungen, die mussten besiegt werden.

Zuerst kam die Reihe an Schiffbeck. Graf Adolf und seine Holsten belagerten und bestürmten es, die Dänen wehrten sich kräftig, aber endlich ergaben sie sich auf Gnade und Ungnade, nachdem sie in blutigen Gefechten die Kühnheit des Grafen und die Tapferkeit seiner Holsten erfahren hatten.

Und einige Zeit danach, als Adolf sich an dieser Stelle mit den Hamburgern friedlich geeinigt, und mit ihrer Hilfe auch die Dänenburg am Eichholz erobert und zerstört hatte, ließ er auch die Schiffbecks-Veste schleifen und abtragen, weil die Hamburger das Privilegium hatten, dass auf zwei Meilen rund um die Stadt keine feste Burg durfte bestehen.

Und der Hügel, darauf diese Veste gestanden, blieb mit einigen Steinhaufen noch lange Jahre so wüst liegen. Und um 1720 bezeugte es der Pastor Nic. Alardus in Steinbeck, dass ein gut Stück der alten Veste annoch erkennbar sei. Nach und nach trugen die benachbarten Leute die Steine fort, wenn sie deren etwa benötigt waren. Und die Sage ging, dass der Graf von Orlamünde große Schätze, darunter eine goldene Wiege und die 1500 Mark Silbers, welche die Hamburger ihm für die Freiheit ihrer Stadt gegeben hätten, im Innern des Berges vergraben habe, die noch nicht gehoben seien; es hieß auch früher, dass es dort arg spukte oder spökelte, wie man´s auch nennt, nämlich, dass nächtlicher Weise allerlei gespenstische Gestalten auf dem Berge säßen, etwa die Hüter des Schatzes oder die Geister der hier bei Erstürmung der Burg erschlagenen räuberischen Dänen, die das umliegende Land gedrangsalt hatten und nun keine Ruhe im ungeweihten Grabe haben möchten. Vielleicht waren es auch nur Schatzgräber, die mit Wünschelrute und anderem Zaubergerät ihr Glück versuchen wollten, und sich gern, wie solche nächtige Gesellen lieben, mit spukhaftem, gespenstischen Wesen umhüllten. Offen am lichten tage betrieb jedoch der Chemicus Dr. Brand (1688), der Erfinder des Phosphors, seine Nachgrabungen, jedoch ohne Schätze zu finden. Genug, der wüste Berg bekam daher den Namen „Spökelberg“, den er noch jetzt trägt. – Der uralte Kaufschilling für Hamburgs Befreiung von der Fremdherrschaft mag noch darin vergraben liegen.

Читать дальше