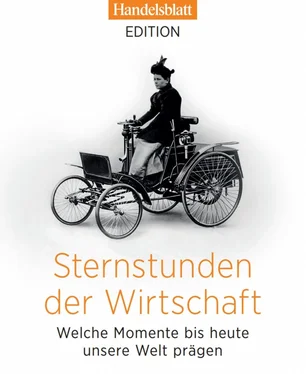

Mit einer waghalsigen Probefahrt verhilft Bertha Benz der Erfindung ihres Mannes, dem Motorenwagen, zum Durchbruch. Sie bringt den Mut auf, den ihr Mann nicht hat, nämlich die eigene Erfindung auch zu nutzen – und wird zur ersten Fernfahrerin der Welt. Ein Lehrstück über die Früchte der Furchtlosigkeit.

Verhandlungstalent – so reüssiert der Bankier Hermann Josef Abs.

Auf der Londoner Schuldenkonferenz 1952 kämpft Deutschland um einen Schuldenschnitt. Es geht um 300.000 einzelne Schuldfälle, einen Schuldenberg von fast 30 Milliarden Mark, der sich durch die Weltkriege angehäuft hat.

Deutschland ist der große Gewinner der derzeitigen Globalisierung und meistert erfolgreich die digitale Revolution. Die Sternstunden der ersten zwei großen Umwälzungen – zu Beginn der Industrialisierung und nach dem Zweiten Weltkrieg – haben stabile Fundamente für die folgenden Epochen gelegt. Ein Überblick der zehn wichtigsten Charakterzüge unseres ökonomischen Systems.

Mit Demut, Humor und Hartnäckigkeit schafft es der langjährige Deutschbanker Abs, die Verbindlichkeiten um die Hälfte herunterzuhandeln. Die D-Mark ist plötzlich salonfähig, der Grundstein für die Exportnation Deutschland gelegt.

Geradlinigkeit – das ist dem gelernten Architekten Dieter Rams wichtig.

Nach dem Chaos, das er als Kind im Zweiten Weltkrieg in Wiesbaden erlebt hat, will er Ordnung in die Welt bringen. 1956 entwirft der Designer mit dem Dozenten Hans Gugelot 1956 einen Radio-Plattenspieler, der die Designwelt verändert – und die Firma Braun zur Weltmarke macht. Bis heute findet sich Rams’ Design in nahezu jeder zweiten Hosentasche: Apple hat sich bei seinen Produkten von den Entwürfen des Deutschen inspirieren lassen.

Kraft der Kooperation – die bringt 1969 die deutsche und europäische Luftfahrtindustrie dazu, sich in einem einzigartigen Gemeinschaftsunternehmen namens Airbus zusammenzuschließen. Allein hätte man den Kampf gegen die angelsächsische Konkurrenz aufgeben müssen.

Fantasie – die haben fünf IBM-Programmierer.

Denn 1972 entwickeln sie eine Software, für die es noch gar keine leistungsfähigen Computer gibt. Ihr Glaube an den Fortschritt wird belohnt. In einem Nylonfaserwerk nutzen sie die Chance ihres Lebens – und gründen den jüngsten deutschen Weltkonzern: SAP.

Und da ist schließlich Weltoffenheit – die zeigt Martin Herrenknecht 1995.

In dem Jahr beschließt er, einen ersten Tunnelbohrer nach China zu liefern, und damit stellvertretend für den deutschen Mittelstand eine neue Wachstumsquelle zu eröffnen: die Globalisierung des deutschen Mittelstandes.

Das also sind zehn Eigenschaften, die die Antwort auf die – wirklich nicht unberechtigte Frage des Philosophen zu Beginn jenes Berliner Abends – sehr klar erscheinen lassen. Die Wirtschaft braucht Macher, die bereit sind, Bestehendes zu hinterfragen und die mit den gewonnenen Erfahrungen Neues errichten wollen.

1817 – Friedrich List: Die Auswandererbefragung von Heilbronn

Im Auftrag Seiner Majestät

Friedrich List ist unbequem. Schonungslos sagt er selbst dem König, was schiefläuft im Lande Württemberg. Das Leid Tausender Auswanderer erregt ihn so sehr, dass er nach Lösungen sucht. Er wird zum Vordenker der Deutschen Zollunion.

Von Sven Prange

Die Sondermission ist heikel. Seine Königliche Majestät hat sie persönlich angeordnet. Und der Innenminister hat im größtmöglichen Gehorsam seinen besten Mann ausgewählt. Und so ist es Friedrich List, der junge Rechnungsrat, der das Briefkuvert mit dem königlichen Siegel aufschlitzt. Stuttgart, 29. April 1817, 17 Uhr. Aufgeregt überfliegt der 28-jährige Beamte das Schreiben mit dem königlichen Auftrag.

Es hat Eile. Die Auswanderungswelle sorgt für Druck. Seit Januar 1816 haben 19.000 Menschen die Ausreise beantragt. Pächter, Bauern, Handwerker – sie alle wollen das kleine Königreich Württemberg verlassen. Am 1. Mai soll ein Transporter mit Auswanderern von Heilbronn losschippern, über den Neckar, auf den Rhein, bis zu den Atlantikhäfen der Niederlanden – und von dort geht es auf die große Überfahrt. Nach Amerika, ins Land der Freiheit und des steigenden Wohlstands.

„Seine Königliche Majestät haben sich zu dem Befehle gewogen gefunden, dass hierüber nähere Untersuchung durch Vernehmung der Auswanderer eingeleitet werden soll.“ Das steht in dem Brief, der List erreicht hat. Und, falls möglich, solle der Regierungsrat die Auswanderungswilligen „durch angemessene Belehrung“ gleich von ihrem Vorhaben abbringen.

König Wilhelm I. läuft das Volk davon.

Eine Ohrfeige für den Oberamtmann

Ein Grinsen huscht über Lists bubenhaftes, von franseligen Koteletten gerahmtes Gesicht. Innenminister Karl von Kerner scheint ihm wohlgesonnen. Wieder ein Sonderauftrag für das junge Talent. Wie vor einem Jahr, als er die Verwaltung seiner Heimatstadt Reutlingen prüfen sollte. Die Bürger der einst unabhängigen Reichsstadt hatten es nicht verkraftet, fortan von Oberamtmann Veiel verwaltet zu werden, diesem ihrer Meinung nach korrupten und inkompetenten Autokraten. List prüfte seine Verwaltung schonungslos. Da halfen auch die Proteste Veiels nichts, List sei doch als gebürtiger Reutlinger parteiisch. Der Nachwuchsbeamte List schlug vor, die Buchführung zu vereinfachen, ausstehende Steuern sofort einzutreiben und verlustbringende städtische Betriebe zu verkaufen. Eine Ohrfeige für den Oberamtmann. Veiel wurde strafversetzt – unter dem Jubel der Reutlinger.

List-Litographie: Trotz aller Widerstände – seine Ideen finden Gehör. (Quelle: Sammlung E. Wendler)

Zum Dank bekam List eine Festanstellung als Rechnungsrat und ein ansehnliches Monatssalär von 1200 Gulden.

Jetzt also Heilbronn. Einmal mehr ist Lists kritischer Blick gefragt. Am frühen Morgen passiert er den Fleiner Torturm, eilt durch die Fleiner Straße, vorbei an der Kilianskirche, durch die Kirchbrunnenstraße zum Brückentor, in die dicht bebaute Altstadt. Enge Gassen, schiefe Fachwerkhäuser, kleine Marktplätze. Ein beschauliches Städtchen von weniger als 10.000 Einwohnern.

Einzige Hoffnung: Amerika.

Bevor er seine Mission beginnt, meldet sich der Rechnungsrat beim Oberamt der Stadt Heilbronn, mit dem königlichen Kuvert wedelnd. Ordnung muss sein. Zwei Einheimische begleiten ihn zum Hafen.

Als wolle sie sich anschauen, welch Unheil sie über Württemberg gebracht hat, steigt an diesem Aprilmorgen über dem Hafen die Sonne auf. Endlich Sonne. Ein ganzes Jahr hat sie sich nicht blicken lassen. „Achtzehnhundertunderfroren“ hatten sie das düstere, eisige Jahr 1816 geschimpft. Die Getreide- und Kartoffelernte war ausgefallen; es folgte die große Teuerung. Brot kostete ein Vermögen. „Herr, gib uns täglich Brot aus Gnaden immerdar. Vor Mangel, teurer Zeit uns fernerhin bewahr“, beteten die Menschen. Es half nichts. Vor allem die Arbeiter mussten ihre bescheidenen Besitztümer verkaufen, um zu überleben. Zehntausende verarmten völlig. Ihre einzige Hoffnung: Amerika.

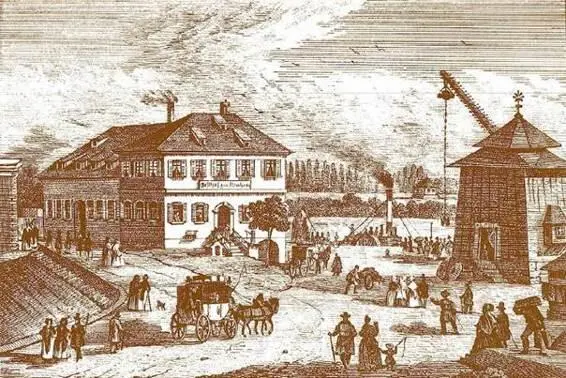

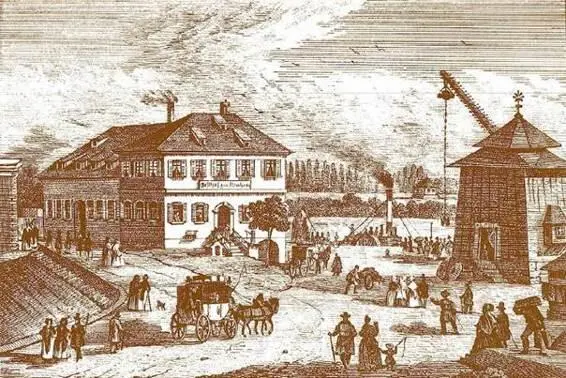

Wie wimmelnde Ameisen laufen Hunderte Menschen vor dem Heilbronner Hafenkai umher. Voll bepackte Pferdekarren knarzen über das Kopfsteinpflaster. Ächzend hievt der hölzerne Kran unentwegt Fracht auf die Schiffe. Auf dem Hafenvorplatz hausieren Menschen zwischen Habseligkeiten, andere drängen schon auf die Schiffe.

Der Hafen in Heilbronn: Von hier aus wanderten viele Menschen nach Amerika aus. Hier befragte Friedrich List Hunderte zu ihren Motiven. (Quelle: Stadtarchiv Heilbronn)

Читать дальше