Nun nahm das Schicksal seinen Weg.

Seit zwei Jahren hatte sie ihren Verlobten nicht mehr gesehen. Lange Briefe hatte sie Woche für Woche abgesandt und doch niemals Antworten auf die Fragen erhalten, die ihr Innerstes aufwühlten.

Mader schrieb stets von Pflichtbewußtsein, von der Liebe zum Vaterlande, immer wieder von der Heimat, und daß er – erst nach Kriegsende zur Braut zurückkehren könne.

Es waren, nach Herthas Ansicht, ausweichende Antworten.

Sie verbiß sich in ihre Gedanken, und als Mader auf ihr letztes Schreiben offen mitteilte, daß er ihren Wunsch, der Offizierskarriere zu entsagen, nicht erfüllen könne, reifte in ihr der Gedanke, dem Verlobten sein Wort zurückzugeben.

Der Entschluß wurde ihr nicht leicht. Acht Tage kämpfte sie einen schweren Kampf. Sie liebte Mader. Liebte ihn wie eine Frau, die zum ersten Male im Leben liebt. Aber nie könnte sie mit einem Manne zusammen sein, der sie stündlich an den grausamen Krieg erinnerte und dessen äußere Gewandung ihn als Krieger kennzeichnete.

Sie lebte in dem Wahn, daß die Feinde keine Feinde wären, daß man »drüben« längst Frieden wünschte und daß nur die Häupter der Heimat den Krieg weiter führen wollten.

Obwohl sie wenige Zeitungen las, konnte sie es nicht verhindern, bei Tisch von dem Dienstpersonal und anderen manches zu hören.

Nun lag der »Feldpostbrief« im Kasten. Die Würfel waren gefallen.

Vielleicht war es besser so. Sie würde nie einem anderen Manne angehören.

Krüppel begegneten ihr. Ketten von Menschen, vor Bäcker-, Fleischer- und Gemüseläden in Geduld stundenlang harrend, sahen vielfach der elegant gekleideten jungen Dame haßerfüllt nach und riefen ihr häßliche Worte zu.

Hertha ging rascher.

Wer helfen könnte! Sie senkte den Kopf, als ob die Schuld am Kriege auf ihrem Haupte laste.

Das Volk hatte die Macht in seine Hände genommen und die Gewalt an sich gerissen.

Jahrelange Entbehrungen waren die besten Helfer und Hetzer gewesen.

Nur heraus aus der Misere. Nur wieder die Möglichkeit haben, ein bißchen menschlich zu leben.

Die Macht in der Hand des Volkes ist ein gefährliches Spielzeug.

Die Bestie Mob lauert jahrzehntelang auf solche Gelegenheiten. Die Führer wußten nicht, mit wem sie die Macht teilen mußten. Sie ahnten nicht, daß es die niedrigsten Instinkte waren, die mit ans Ruder wollten, die ein großes Wort mitzusprechen hatten und die sich das Heft nicht so schnell wieder aus den Händen winden ließen.

Die ihr rieft, die Geister!!

Sie waren nicht zu bannen.

Auf einen derartigen Hexensabbath waren die Treiber nicht gefaßt gewesen. Nun hieß es mit der Horde Wölfe heulen, um nicht ganz verdrängt zu werden und um der Blutgier und dem grausamsten Elend, noch größer als es schon gewesen, nicht freie Bahn zu lassen.

Mader, der inzwischen zum Kapitän befördert worden war, befand sich seit Tagen in größter Unruhe.

Die einfahrenden Kameraden brachten scheußliche Nachrichten. Unverbürgt. Aber etwas bereitete sich vor.

Seit zwei Tagen war kein Boot eingelaufen. Eine Seltenheit.

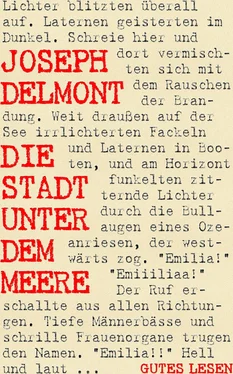

Fast jeden Tag waren sonst Boote in der »Stadt unter dem Meere« ein- und ausgefahren.

Auch die Besatzung war beunruhigt. Häßliche Briefe waren seit Monaten aus der Heimat eingetroffen.

Mader stand mit Ulitz am Kuhstall. Der Doktor war beschäftigt, der kranken Kuh ein Klistier zu geben.

Ulitz machte allerhand schnoddrige Bemerkungen.

Möller, der das leidende Tier festhielt, warf dem jungen Offizier einen strafenden Blick zu.

Plötzlich klingelte die Signalleitung.

Mader ging ans Telefon neben den Ankleideräumen am Sportplatz.

Von Dom 1 wurde das Einfahren von U.174 gemeldet.

Mader und Ulitz setzten sich auf die elektrische Dräsine und fuhren eiligst ab.

Kapitän Zirbenthal zog sich mit Mader sofort zurück.

Ulitz blieb am Rande des Plateaus und unterhielt sich flüsternd mit einem Offizier von U.174.

Mader stand mit weit offenen Augen vor dem Kameraden. Er konnte es nicht fassen.

»Revolution?! Waffenstillstand?! Rückzug?!«

Stoßweise kamen die Worte aus seinem Munde. Man mußte leise sprechen. Damit, um Gottes willen, die Besatzung nichts höre.

Das schrille Signal eines einfahrenden Bootes ertönte.

Innerhalb der nächsten sechs Stunden liefen weitere vier U-Boote ein.

Immer unglaublicher lauteten die Hiobsposten.

Die Arbeit ruhte. Nur die Lichtanlage und die Küchen arbeiteten.

Die Offiziere berieten.

Manche wollten wieder ausfahren; dies war angesichts der Gefahr, daß andere Boote sich auf der Einfahrt befinden konnten, nicht möglich.

Die Besatzung der Höhle war treu und zuverlässig.

Möller hatte am Fußballplatz die gesamte Besatzung zusammen gerufen und in kurzen Worten einige Erklärungen abgegeben. Noch wüßte man nichts Gewisses, aber jetzt hieße es: Kopf hoch halten. Keiner sollte murren, innerhalb von ein oder zwei Tagen würde sich alles entscheiden.

Der Schrittenbacher Maxl fühlte sich auch veranlaßt, einiges zu sagen:

»A Haxen reiß’ i an jedem aus, der wo sie a nur trauet und dö Goschen aufmacht. Weißwürscht mach i aus eahm. Kimmt’s her, wenn’s eich traut’s!«

Viele lachten. Maxl hatte wieder einmal Stimmung gemacht.

Wie oft wohl im Leben ein Witzwort eine Situation aus der Gefahrzone auf ruhiges Gleis gerettet hat. Wenn hier auch der Witz Maxls unfreiwillig war, so hatte er doch seinen Zweck erfüllt.

Bis zum folgenden Mittag waren im ganzen elf U-Boote im Domsee eingefahren. Die Mannschaften blieben eingeschlossen.

Möller hatte seine Getreuen bewaffnet, um auf alle Fälle gerüstet zu sein.

Mader hielt mit den Offizieren eine Versammlung ab.

Man hatte U.174 wieder hinausgeschickt und wartete auf Nachricht.

Endlich ertönte das Signal.

U.174 fuhr ein, gleich hinterher noch ein U-Boot.

Die Funker von U.174 und dem letzten U-Boot – es war dies eines der Proviant-U-Boote für die Höhlenbewohner – brachten die letzten Neuigkeiten.

Zusammenbruch. Rückzug. Revolution im Reich – und was das Schlimmste von allem für die Offiziere war – die Flucht des Kaisers.

Tiefe Stille herrschte im Kreise, als diese Botschaft kund ward.

Flucht! Flucht des obersten Kriegsherrn.

Die Herren von der Marine waren im Grunde niemals so außerordentlich »kaiserlich« wie die Landarmee. Dies lag wohl daran, daß das Landheer viel eher Berührungspunkte mit dem Herrscher hatte, und daß die Herren von der Kriegsmarine durch ihre Auslands- oder Überseereisen einen weiteren Gesichtskreis bekamen und überdies auch gebildeter waren. Insbesondere die U-Boot-Offiziere waren ausgesuchtes Material. Diesen Herren war durch ihre Sprachkenntnisse schon in der Friedenszeit Gelegenheit geboten, die Zeitungen englischer Zunge zu lesen, um sich ein Bild über manche Dinge zu machen.

Es gibt und gab wohl keine Truppe, die mehr Vaterlandsliebe und Treue zur Heimat besaß, als die deutsche Kriegsmarine.

Was die revolutionären »Matrosen« betrifft, so wird einst die Geschichte darüber Aufschluß geben, wer diese »Matrosen« und ihre »Führer« waren.

· · ·

»Wer von den Herren in die Heimat will, der möge sich entscheiden. Ich muß dies nachher auch meinen Mannschaften anheimstellen!«

Mader blickte im Kreise der Offiziere umher.

»Ich bleibe hier und wer mit mir bleiben will, der soll sich bald entscheiden. Um unvorhergesehenen Dingen vorzubeugen, muß ich darauf dringen, daß bis morgen mittag alle Boote, die zurück wollen, diesen Platz verlassen haben.«

Die Herren schwiegen und warteten auf weitere Erklärungen.

»Ich bleibe hier, bis weitere Nachrichten aus der Heimat eintreffen. Unter den gegebenen Umständen ist für mich zur Zeit in der Heimat kein Platz. Ich kann und darf auch diesen Posten nicht verlassen!«

Читать дальше