Meine jüdischen Verwandten waren einfache Leute. Menschen, die natürlich lesen und schreiben konnten, denen es aber Mühe gemacht hätte, längere Texte zu verfassen. Geschweige denn ein ganzes Buch. Das war ein weiterer Grund, dieses Buch zu schreiben. Die Autobiographien von Juden, die den Holocaust überlebt haben und die Biographien, die über Juden und jüdische Familien berichten, die der Barbarei Hitlers zum Opfer gefallen sind, handeln meist von Menschen, die dem Bürgertum angehört haben. Von Ärzten und Rechtsanwälten, Künstlern und Schriftstellern, Bankiers, Industriellen und Professoren, um nur die häufigsten Fälle zu nennen. Leicht erhalten darum die Nachgeborenen, die sich über die damalige Barbarei in unserem Land unterrichten wollen, den Eindruck, Juden in Deutschland seien allesamt gut gestellte Leute gewesen. Jedenfalls, bis Hitlers Schergen ihnen alles wegnahmen, was sie besaßen. Meinen Verwandten, über die ich berichte, wurden damals keine wertvollen Dinge weggenommen, kein Haus, kein Geld, kein Schmuck, keine Wertpapiere. Weil sie derlei gar nicht besaßen. Sie mussten nicht, wie viele andere Juden in der Stadt, proletarisiert, pauperisiert werden. Sie waren vorher schon arme Leute. Ihnen konnte man allein ihre kleine Lebenswelt und am Ende auch das Leben nehmen. Mit dem Bericht über meine Angehörigen und unsere jüdischen Nachbarn will ich dazu beitragen, das Bild von den wohlhabenden und erfolgreichen deutschen Juden ein wenig zurechtzurücken. Es gab sie, natürlich, so wie es wohlhabende Nichtjuden gab und gibt. Und sicherlich fanden sich unter den Juden damals vergleichsweise - im Verhältnis zu den Bevölkerungsanteilen - mehr Angehörige akademischer Berufe und mehr selbstständige Kaufleute als unter ihren nichtjüdischen Zeitgenossen. Es gab aber eben auch jüdische Arbeiter in unserer Stadt und in unserem Land. Wenngleich nicht viele. Das zeigt sich in einem amtlichen Verzeichnis der Berufe, die von Wiesbadener Juden damals ausgeübt wurden. Bei der Erfassung der Berufe der rund 2000 Juden, die vor Beginn des Zweiten Weltkriegs noch in unserer Stadt lebten, gaben von den Männern in der Tat nur wenige an, Arbeiter zu sein. Und unter denen, die andere Berufe genannt haben, waren ein Amtsrichter, vier Apotheker, fünfzehn Ärzte, vier Bankdirektoren, zwei Betriebsleiter, ein Bücherrevisor, vier Direktoren, zwei Fabrikanten, vier Ingenieure, ein Kommerzienrat, ein Kammergerichtsrat, ein Geheimer Regierungsrat, ein Notar, ein Oberstabsarzt, sieben Rechtsanwälte, ein Notar, ein Tierarzt, drei Zahnärzte und 192 Kaufleute. Man braucht also gar keinen Rechner zu Hilfe zu nehmen, um zu erkennen, dass der Anteil der Arbeiter unter den erwerbstätigen Wiesbadener Juden sehr klein war. Kleiner als bei den nichtjüdischen Einwohnern unserer Stadt. Dabei ist noch nicht einmal bedacht, dass unter den Juden, die zwischen 1933 und 1939 ausgewandert sind, wiederum nur wenige Arbeiter und viele Akademiker und Kaufleute waren. Was zählt: Es gab auch Arbeiter - und das heißt: arme Leute - unter den Wiesbadener Juden, darunter meine Verwandten. Sie waren freilich nicht Bewohner, sondern häufige Besucher des Hauses in der Hermannstraße.

Das Haus in der Hermannstraße

Die jüdischen Eigentümer des Hauses waren keine Arbeiter, sondern Kaufleute, denen es gut ging, bis die Nazis ihnen alles wegnahmen, was sie besaßen. Die einen wie die anderen, die jüdischen Arbeiter und die jüdischen Kaufleute, die nicht rechtzeitig geflohen waren, mussten die Züge besteigen, die sie im Sommer 1942 zu den Gaskammern und Ghettos im „Osten“ fuhren. Menschen, die, wie es damals beschwichtigend hieß, „umgesiedelt“, die „evakuiert“ wurden. Umsiedlung und Evakuierung waren damals geläufige Ausdrücke, weil Millionen Menschen in Hitlers Europa tatsächlich umgesiedelt, evakuiert worden sind. Ich denke an die Millionen Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen, die kreuz und quer durch Europa verschleppt wurden. Oder an die ausgebombten Frauen und Kinder der Städte, die in ferne Dörfer verbracht wurden, die kaum Ziel von Luftangriffen waren. Der Unterschied war freilich, dass alle diese anderen Transporte nicht in Mordfabriken im Osten Europas endeten.

Darüber also will ich berichten: Über das Leben von Juden und Nichtjuden in dem Haus, in dem ich meine Jugendjahre verbrachte. Dieses Haus war - wie viele anderen in unserer Stadt - in den Kriegsjahren in den Unterlagen der Geheimen Staatspolizei und des Wohnungsamtes als ein Haus aufgeführt, das der „Zusammenlegung von Juden“ diente. Als Haus, in dem der Eigentümer oder die Eigentümerin Jude war und in dem in freigewordenen Wohnraum vom Wohnungsamt nur noch jüdische Familien und Einzelpersonen eingewiesen wurden, sodass sich der Anteil der Juden an den Hausbewohnern erhöhte. Im Grenzfall wohnten nur noch jüdische Familien und Einzelpersonen im Hause. In unserem Haus ist dieser Fall nicht eingetreten. Jüdische und nichtjüdische Familien haben bis zum bitteren Ende, der Deportation aller jüdischen Bewohner, einvernehmlich miteinander gelebt. Der Ausdruck „Judenhaus“ taucht in amtlichen Dokumenten nicht auf. Dort ist, wie gesagt, von Häusern die Rede, die der Zusammenlegung der Juden dienen. Judenhaus ist ein Name, den die betroffenen Juden damals diesen Zwangsunterkünften gegeben haben.

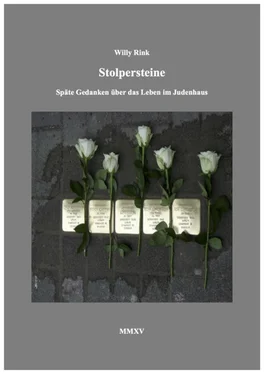

In den Jahren seit der Veröffentlichung der Erstausgabe dieses Buches hat sich im öffentlichen Umgang mit den geschilderten, schrecklichen Ereignissen mancherlei verändert. Im Stadtzentrum wurde nun am Standort der in der Pogromnacht im November 1938 zerstörten Synagoge ein großes Mahnmal mit den Namen, den Geburts- und Sterbedaten der ermordeten jüdischen Bürger dieser Stadt errichtet. Ein Ort, an dem Jahr für Jahr am Abend des 9. November der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, der Oberbürgermeister und andere staatliche und kirchliche Würdenträger samt vielen Besuchern der Veranstaltung jener schrecklichen Ereignisse gedenken, von denen auch dieses Buch berichtet. Und wer dieser Tage mit offenen Augen durch die Stadt geht, trifft immer wieder auf die kleinen messingnen Platten, auf die Stolpersteine, die deutlicher und direkter als das Namensband an dem wuchtigen Mahnmal an einzelne Opfer der Barbarei erinnern. Mehr als tausend solcher kleinen Mahnmale kann ein rüstiger Suchender anhand eines im Internet verfügbaren Plans leicht bei einem Rundgang in unserer Stadt und ihrer Umgebung entdecken. Darunter auch die Stolpersteine, die ich vor dem Haus habe verlegen lassen, von dem in diesem Buch die Rede ist. Hinzu kommen, verstreut über das ganze Jahr, mancherlei Initiativen, die die Schrecknisse der Hitlerjahre in Erinnerung rufen. Vor allem das Auftreten von Zeitzeugen, die in Schulen und anderswo über ihre Erlebnisse in der Hitlerzeit berichten. Zeitzeugen, deren Zahl im Fortgang der Zeit naturgemäß schwindet. Es werden aber andererseits die Stimmen jener laut, die ein Ende des öffentlichen Erinnerns, die kollektives Vergessen und Verdrängen, die einen Schlussstrich verlangen. Dieses Ansinnen veranlasst mich angesichts der unfasslichen Verbrechen, um die es geht, zum entschiedenen Widerspruch. Zwar trägt kein Einzelner unter den Nachgeborenen persönliche Schuld an den Verbrechen des Hitlerregimes, es gibt nichts, was man ihm in diesem Kontext vorwerfen könnte, aber der Blick auf die Vergangenheit des eigenen Volkes darf gleichwohl jene schreckliche Spanne seiner Geschichte nicht auslassen, nicht verdrängen. Freilich sind nicht sinnleere, wiederkehrende Rituale, sondern offene Herzen geboten. Als ob die Ermordeten unsere Altvorderen, als ob sie enge Verwandte von uns allen gewesen wären. In diesem Bewusstsein habe ich diese Zweitauflage des Buches geschrieben.

Читать дальше