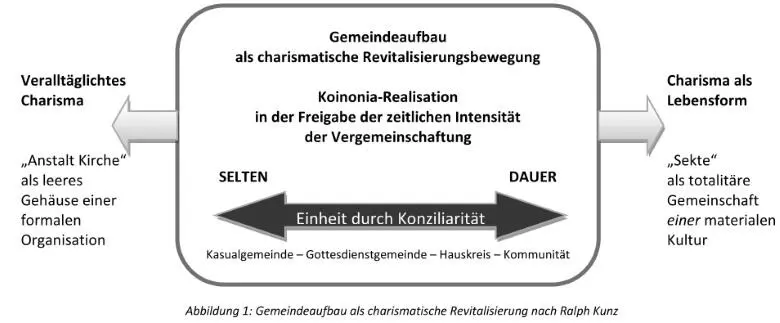

Die doppelte Institutionalisierung des Charismas ist nach Kunz nicht der einzig möglich Sicherungsversuch, daneben stehe ein Konzept, im Anschluss an Winfried Gebhardt «Charisma als Lebensform» genannt werden könne. «‹Charisma-als-Lebensform›-Gemeinschaften»[552] wollen das reine Charisma bewahren, ohne es durch Institutionalisierung zu entschärfen und zu entradikalisieren. Dazu müssen Strategien entwickelt werden, die die «Realisierung der charismatischen Ideale im alltäglichen Vollzug»[553] garantieren. Das «Charisma als Lebensform» werde zur «materialen Kultur», die das ganze Leben aus dem Ideal des charismatischen Ursprungs gestalten will. Als Beispiel führt Kunz das christliche Mönchtum an, das durch Meditation, Gebet und Askese «die Totalität der charismatischen Idee alltäglich zu verwirklichen»[554] sucht.

Der Totalitätsanspruch der «Lebensform» lasse beide Sicherungsversuche in Konflikt treten: Das Amtscharisma werde zum Feind des in der charismatischen Gemeinschaft bewahrten reinen Charismas, welches sich umgekehrt gegen die Institution kehre und sich bei missglückter Integration von ihr trenne. Kunz’ Interesse richtet sich nun auf die Frage, wie die charismatische Sonderexistenz so in die Institution integriert werden kann, dass ihr Vitalisierungspotential erhalten bleibt, sich aber nicht zerstörerisch auswirkt.

3.4.3.4 Gemeindeaufbau als charismatische Revitalisierungsbewegung im Dienst der Institution

Ralph Kunz begegnet daher dem Selbstverständnis des «missionarischen Gemeindeaufbaus» kritisch. Er trete als eine Erneuerungsbewegung an, die die ganze charismatisch veralltäglichte und versachlichte Kirche in die Ursprünglichkeit des reinen Charismas zurückführen wolle.[555] Nicht der Intention der charismatischen Revitalisierung sei dabei zu widersprechen, sondern deren Totalitätsanspruch und dem mit ihm verbundenen Elitebewusstein.[556] Das in der Notwendigkeit der Institutionalisierung begründete zwangsläufige Scheitern dieses Anspruchs führe nämlich konsequent zur Separation elitärer Konventikel, in denen das «Charisma als Lebensform» material gelebt werden kann. Andererseits brauche die Kirche die charismatischen Revitalisierungsbewegungen, denn durch den Institutionalisierungsprozess habe sie sich irreversibel zu einer «formalen Organisation» entwickelt, die unabhängig von der Motivation ihrer Mitglieder bestehe. Der gesellschaftliche und binnenkirchliche Pluralismus verhindere die normative Vorgabe einer materialen Kultur, zum Beispiel einer bestimmten Form der Frömmigkeitspraxis. Das «Grundparadox der kirchlichen Organisation»[557] bestehe aber darin, dass sie keine normativen Ansprüche an ihre Anhänger stelle und doch einer Wahrheit verpflichtet sei, die sie nicht selbst verwalten, sondern der man sich nur im konziliaren Dialog nähern könne. Daher müsse die Kirche die normative und soziale Integration der Mitglieder an «Bewegungen» delegieren. Die materiale Füllung der formalen Struktur, das heißt die Kommunikation des Evangeliums als Erinnerung an ihr ursprüngliches Charisma, könne nur mit Hilfe integrierter Bewegungen geleistet werden.

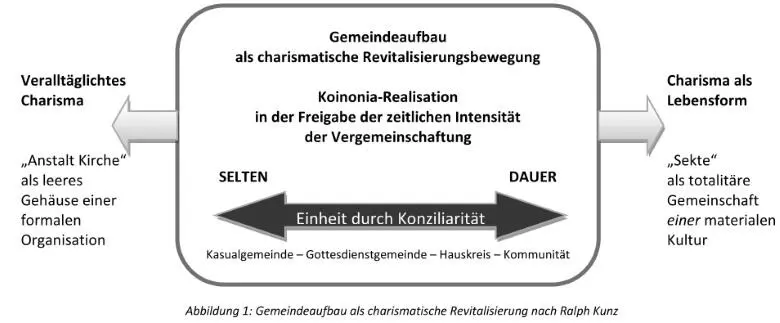

Gemeindeaufbau ist nach Kunz somit zwar eine Bewegung «gegen die Routinisierung und Veralltäglichung des Charismas», aber nicht «Agitation gegen die Institution».[558] Gemeindeaufbau wolle ihr vielmehr «dienen», indem er sie zur Selbstreflexion anstifte und die Erinnerung an das ursprüngliche Charisma wachhalte.[559] Gemeindeaufbau stehe im Spannungsfeld zwischen den beiden Extremen der «Veralltäglichung des Charismas» auf der einen und «Charisma als Lebensform» auf der anderen Seite. Zwischen diesen Extremen müsse die Kirche als formale Organisation ein breites Spektrum unterschiedlicher materialer Koinonia-Realisierungen offen halten und in Konziliarität miteinander verbinden. Die gelegentliche Teilnahme in der Kasualgemeinde ist eine ebenso theologisch legitime Partizipation wie die kommunitäre Lebensgemeinschaft.

«Es gibt keine normativen Kriterien, die darüber entscheiden könnten, in welcher Gemeinschaftsform sich Koinonia ereignet und in welcher nicht. Dementsprechend kann Gemeindeaufbau auch auf kommunitäre Lebensgemeinschaften abzielen. Gemeindeaufbau soll Koinonia aber auch in der Gottesdienst- oder Kasualgemeinde erhoffen.»[560]

Durch dieses Spannungsfeld ist der Gemeindeaufbau nach Kunz eine ambivalente Bewegung. Er sei einerseits um der materialen Kultur willen notwendig, andererseits aber auch gefährlich. Denn das Spannungsfeld von veralltäglichtem Charisma und charismatischer Lebensform werde dort zum Konfliktfeld, wo der jeweilige Gegenpol ausgeschieden wird. Dies geschehe auf der einen Seite dann, wenn eine bestimmte Koinoniagestalt die ganze Organisation «mit ihrer materialen Kultur überziehen will»[561] und die charismatische Lebensform für die ganze Kirche fordert. Konflikte entstehen auf der anderen Seite aber auch dann, wenn die formale Organisation jede Koinonia-Realisation meint unterbinden zu müssen, die Kritik an Veralltäglichung und Versachlichung der Kirche übt. Damit immunisiert sie sich gegen das Revitalisierungspotential des reinen Charismas. In beiden Fällen würde die dialektische Spannung aufgelöst und damit die Koinonia-Realisation zur totalitären Gemeinschaft (Troeltsch: «Sekte») bzw. die Kirche zur veralltäglichten Anstalt und zum «leere[n] Gehäuse der formalen Organisation».[562]

3.4.4 Koinoniagestaltung als Geisteinheit in Geistvielfalt

Die Konflitkkonstellationen stellen den Gemeindeaufbau vor die Aufgabe, Koinonia zu gestalten und gleichzeitig aporetische Vereinseitigungen zu vermeiden. Die oikodomischen Handlungsmaximen erarbeitet Kunz als Reflexion des materialen Aspektes der Gemeindeaufbautheorie. Angesichts des gegenwärtigen Frömmigkeitspluralismus könne keine bestimmte Koinoniagestaltung zur Norm erhoben werden, ohne in die Aporien des Gemeinschaftsmythos zu geraten.[563] Dieser Gefahr seien die missionarischen Gemeindeaufbaukonzepte erlegen. Sie optieren für einen bestimmten Frömmigkeitstypus – nämlich den pietistischen – und wollen durch ihn die Gemeinde einheitlich gestalten.[564] Demgegenüber fragt Kunz nicht nach einer bestimmten Gestalt , sondern nach dem einheitlichen Gestalt- Prinzip «Spiritualität»[565], das den Frömmigkeitspluralismus nicht reduziert, sondern auf seinen tragenden Grund verweist. Dieses Gestaltprinzip sei die bereits unter prinzipiellem Aspekt dargestellte «heilende Partizipation am Leib Christi». Als opus hominum könne sie im modernen Differenzierungsprozess nur in Vielfalt Gestalt gewinnen, als opus Dei sei sie aber zugleich immer auf den sich im Geist vergegenwärtigenden Christus bezogen und habe in ihm den einenden Grund.[566] Denn der Geist schaffe Einheit, ohne die Vielfalt zu unterdrücken. Koinonia als «Geistgemeinschaft des Leibes Christi»[567] sei daher so zu realisieren, dass die «Pluralität der Gestalten» und die «Einheit ihres Grundes» gleichzeitig bewahrt werden.[568] Das Ziel des Gemeindeaufbaus sei daher nicht totalitäre Vereinheitlichung, sondern «Geisteinheit in der Geistvielheit»[569]. Der Weg zu diesem Ziel wird von Kunz mit dem Stichwort «Konziliarität» markiert. So endet die «Theorie des Gemeindeaufbaus» mit dem Votum:

«Eine konziliare Gemeindeaufbaupraxis wird […] auf den Dialog unter den Gruppen hinwirken und sie an dieses Leben erinnern, das im Glauben tragend erfahren wird. Es gibt für die Frage nach einer zukunftsfähigen Sozialgestalt des Glaubens deswegen keine zeitlosen Baupläne, nach denen ein für allemal Gemeinde (re)konstruiert werden könnte, aber es gibt die hoffnungsvolle Suche nach jenem tragenden Grund, auf dem und durch den die Gemeinschaft der Glaubenden zur Glaubensgemeinschaft verwandelt wird».[570]

Читать дальше