Mit dem Einsatz von Medien, neuen Lern- und Lehrtechniken, wie zum Beispiel eines Stockes oder von auf das Internet gestützter Lernsoftware verbindet sich immer wieder die Hoffnung, alle Probleme des Lernens zu lösen:

•Weniger Lehrende sollen mehr Lernende unterrichten können (Rationalisierungseffekt),

•Der Widerstand gegen die Einwirkung der Lehrenden soll verringert werden,

•Die Lernorte und Lernzeiten sollen entkoppelt werden,

•Eltern und andere Beteiligte sollen entlastet werden,

•Lernende sollen selbständig und ohne Betreuung arbeiten,

•Lernmaterialien sollen ständig verfügbar sein, unabhängig von Zeit und Raum,

•Lernen soll ohne oder mit weniger Stress möglich werden,

•Sicherheit und Routine sollen gewonnen werden,

•Individuelles Lerntempo soll möglich sein,

•Entwicklung eigener Arbeitsmethodik wird gewünscht,

•Den Lernfortschritt soll selbst eingeschätzt werden,

•Auf unterschiedliche Lerntypen und Lernniveaus soll eingegangen werden können, ohne den Aufwand zu erhöhen (Binnendifferenzierung),

•Renitenz, Widerstand und Ungehorsam sollen reduziert werden.

In der Wirklichkeit jedoch spielen Medien bestenfalls die Rolle des magischen Dritten. Dadurch dass in der Lern- und Machttopographie etwas Drittes vorhanden ist, kann Aufmerksamkeit, Wut, Fokus, Wertung von den Kommunikationspartnern abgelenkt werden. Wie die Assistentin des Zauberers, der sichtbare Feind oder noch besser der unsichtbare Feind (der Terror), der deus ex machina, die ewigen Anderen, welche schuld sind, kann das magische Dritte als Werkzeug zur aktiven Gestaltung der Lern- und Herrschaftssituation genutzt werden.

Die sozialen Kämpfe zwischen Kapital und Arbeit in Israel werden durch die ständige Bedrohung durch den »palästinensischen Terror« ausserordentlich erschwert. Die »Juden« - nicht die reale jüdische Bevölkerung, sondern eine Idee vom »Juden« war das magische Dritte, was den Nationalsozialisten und Faschisten bis heute eine gemeinsame Identität gibt und die Ausbeutungsverhältnisse verschleiert.

Jede Erzählung lebt durch einen starken Feind, deswegen sind Dämonen auch schrecklich, der Teufel gefährlich, der Geheimdienst skrupellos. Die Banalität des Bösen, wie sie im täglichen Leben begegnet, ist in der Erzählung von geringer Wirkung. Verstärkung, Übertreibung und Vergrößerung des Feindes sind Techniken, mit denen die Leistung der Helden erst richtig gewürdigt werden können.

Witze können am leichtesten über Dritte erzählt werden, noch leichter, wenn es sich bei den Dritten um Abstraktionen handelt, wie »Frauen«, »Männer«, Schwiegermütter«, »Politiker«, »Stotterer« oder »die Anderen«. Witze sind nicht möglich zwischen zwei Personen, weil eine Person immer beleidigt sein wird.

Das didaktische Einführen eines dritten Elementes in die Kommunikation, sei es als Akteur, also als Berater, Begleiter, Coach, Supervisor, sei es als passives Element wie Schuldiger, Opfer, Täter, Vertreter, Projektionsfläche, gemeinsames Problem, Medium ermöglicht die Kanalisierung von Spannung, das Verbünden und das Vermitteln.

Zwei Antagonisten an einem Papier, an einer Pinnwand, über Eck an einem Tisch können das Problem zu einem magischen Dritten machen und aus Antagonisten werden Verbündete.

Von der Strafe zur Motivation

Aus der Bestrafung für Ungehorsam, dem Rohrstock und aus der Zuckertüte, der Belohnung für »richtiges« und »braves« 25Verhalten entwickelte sich durch wissenschaftliche Untersuchung und Experiment die wissenschaftliche Verhaltensbeeinflussung, der Behaviorismus, nach dem englischem Wort für Verhalten »behave«.

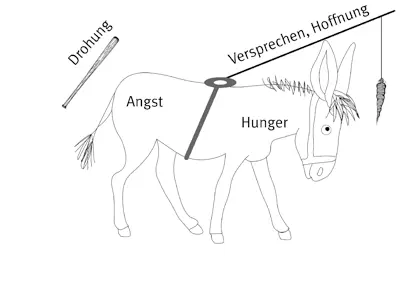

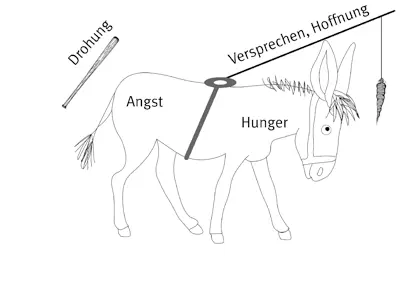

Am weitesten verbreitet und anerkannt unter den Motivationsmodellen ist immer noch das Motivationsmodell nach Skinner, basierend auf unzähligen Experimenten aus der Verhaltensforschung. (vgl. Abbildung 1.1)

Skinner unterscheidet positive und negative Verstärkung, also angenehme oder unangenehme Ereignisse oder deren Ausbleiben, aversive Reize, also Bestrafungen und den Entzug von Reaktionen mit dem Ziel der Löschung eines bestimmten Verhaltens. Letzteres baut darauf auf, dass sowohl Lob als auch Tadel Formen der Zuwendung sind. Klein-Lieschen wirft also auch schon mal eine Vase um, um wenigstens Schläge zu bekommen, weil sie unter dem Nicht-Wahrgenommen-Werden, dem Liebesentzug viel stärker leidet als unter einer Strafe.

Abbildung 1.1: Motivationsesel

Das Ganze wird in der Wirkung noch potenziert, wenn Strafe und Hoffnung unbestimmt bleiben, weil so alle eigenen und spezifischen Ängste in die Vorstellung von erwarteter Strafe oder Erfüllung einfließen.

Kurz gefasst wird zwischen intrinsischen, im Menschen liegenden Gründen für Handlungen, also hier Hunger und Angst und extrinsischen Motiven unterschieden, also ausserhalb von Menschen stattfindenden Gründen für Handlungen, hier Drohungen, Strafen und Versprechen und Belohnungen, Hoffnung.

Dabei gibt es eine Kooperation zwischen diesen Motiven. Drohungen sind wirkungslos, wo keine Angst ist und Versprechen sind wirkungslos, wo kein Hunger existiert. Motivation entsteht also aus der Wechselwirkung von intrinsischen und extrinsischen Motiven. Die Behauptung, dass intrinsische Motive stärker wirken als extrinsische hat ihre Wahrheit nur darin, dass intrinsische Motive lange Zeit und immer wieder vernachlässigt wurden und sich dann gewundert wurde, warum all die schönen Drohungen und Versprechungen nicht wirken.

Bildlich gesprochen, wenn der Esel die Möhre gefressen hat, braucht er nicht mehr hinter ihr herlaufen und wenn der Esel geprügelt wurde, weiß er, was Prügel sind und gewöhnt sich daran. Die ausgeführte Strafe und die erfüllte Hoffnung beendigen Motivation sofort.

Motivierend ist nicht der Prügel, sondern die Angst vor dem Prügel, nicht die Mohrrübe, sondern die Hoffnung auf die Mohrrübe. Prügeln und Füttern erweisen sich so bei näherer Betrachtung als zur Motivation untaugliche Techniken, welche nur zur Selbstbefriedigung der Prügelnden und Fütternden, zur Befriedigung ihres Machtbedürfnisses dienen.

In der Wirklichkeit der Motivation kommt es darauf an, durch gezielte Interventionen die Spannung zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiven zu halten, aus der dann erst die gewünschte Bewegung entsteht.

Andere Motivationsmodelle, wie die hierarchische Bedürfnispyramide von Abraham Maslow oder die Zwei-Faktoren-Theorie von Frederick Herzberg (Motivatoren und Hygienefaktoren) unterscheiden noch genauer die Wirkungsmechanismen von Motivatorengruppen und deren innere Abhängigkeit. Diese Theorien wie ihre Kritik, sie gelten als empirisch nicht belegbar, sind sehr gut und leicht zugänglich dokumentiert. Ich verzichte deswegen hier auf eine ausführliche Darstellung dieser Theorien.

Interessant sind die Grundmotive nach McClelland. McClelland liefert eine biomedizinisch begründete Grundlage für Motivationstheorien, welche auf der Unterscheidung von intrinsischen und extrinsischen Antrieben beruhen. Ihm ist es an der Harvard Medical School gelungen, nachzuweisen, dass die Anregung dieser Motive mit der Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter verbunden ist:

| Motive, Wünsche, Hoffnungen |

Ängste, Befürchtungen |

| Zugehörigkeit (Sicherheit, . . . Zuwendung, Geborgenheit, Freundschaft)→ Beitrag beachten, integrieren |

unbeliebt, zurückgewiesen,isoliert, ausgeschlossen, alleingelassen.Gefühl: Wertlosigkeit |

| Macht (Kontrolle, Dominanz, Bedeutung, Status, Einfluss,Kampf, Wettbewerb)→ in Entscheidungen einbinden |

. . .Kontrollverlust, unwichtig, abhängig, unbedeutend, missachtet.Gefühl: Ohnmacht |

| Leistung (Erfolg, Fortschritt, Kreativität, Abwechslung, Neugier, Fantasie)→ Leistungen anerkennen |

. . . unfähig, schwach, erniedrigt, nutzlos, dumm, »Verlierer«, »Versager«.Gefühl: Versagen |

| Tabelle 1.1: Grundmotive nach McClelland mit besonders starkem Einfluss auf das Verhalten |

•im Falle des Zugehörigkeitsmotivs sei es das Dopamin,

Читать дальше