Weihnachten 1945

Zu meinen frühesten Erinnerungen gehören die an Weihnachten 1945 im Haus der Kopp-Großeltern. Wir Kinder saßen in der vorderen Stube und warteten. Die Stimmung war ängstlich angespannt. Die Großeltern – an die Eltern in dieser Zeit erinnere ich mich nicht – und die unverheirateten Schwestern unserer Mutter hatten uns gründlich auf das Ereignis eingestimmt. Waren wir brav gewesen, würde uns „die Lucie“ vielleicht etwas geben. Waren wir „schlimm“ gewesen, würde uns der „Krampus“ den „Orrsch“ verhauen. Das war am Tag der Heiligen Lucia, am 13. Dezember. Eine junge Frau mit einem Kranz auf dem Kopf kam herein und sang ein feines Lied. Neben ihr polterte und trampelte ein ganz in Schaffell gehülltes Wesen herum. Es war mit Ketten behängt, brummte, machte Krach mit Glocken und Rasseln und drohte uns Kindern. Es war der Krampus, ein wilder zottiger Geselle, der eine Art Schamanentanz vor uns aufführte. Sein weißes Schaffell hob und senkte er mit wilden Gebärden der Arme, wie ein großer unbeholfener Vogel, der erste Flugversuche macht.

Ich stierte wie gebannt auf das Spektakel, starr vor Schrecken. Doch dann durchzuckte mich eine große Erleichterung. Es war nur eine Ahnung einerseits und doch auch eine große Gewissheit: Ich hatte in dem wilden Krampus meine Tante Resi erkannt. Sie war damals etwa sechzehn Jahre alt. Damit endete meine Angst aber nicht. Als der Krampus mich mit künstlich verstellter, tiefer Stimme ansprach: „Bisd Du aa olleweö brav gweist?“, da brachte ich nur ein kaum hörbares „jo“ heraus. Krampus gab sich damit aber nicht zufrieden und hielt mir eine Reihe von Verfehlungen vor, die ich begangen haben sollte. Ich weiß nicht mehr, was es im Einzelnen war. Als die Aufzählung zu Ende war, musste ich mich bücken, und Krampus versohlte mich mit seiner Rute aus Reisig den Hintern. Aber er schlug nicht sehr fest, und es tat nicht weh. Es ist die Resi, es ist die Resi, ging es mir plötzlich durch den Kopf, oder richtiger: „As is die Resi, as is die Resi“, denn so dachte ich damals ja.

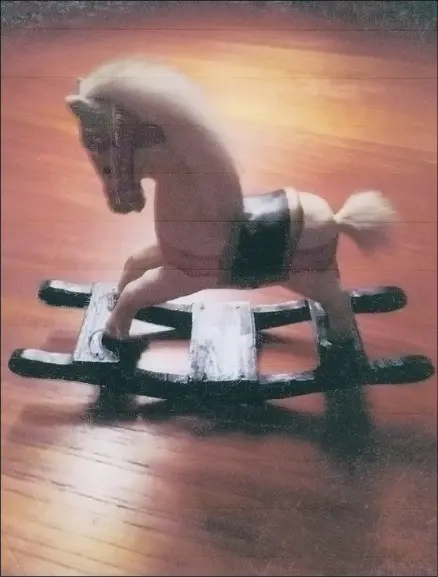

Sicher ist, dass der Krampus und die „Lucie“ gemeinsam vor Weihnachten kamen. Zu Weihnachten brachte das „Christkindl“ die Geschenke. Mein Bruder und ich erhielten zusammen ein Schaukelpferd aus Holz, weiß lackiert mit aufgemalten schwarzen Flecken, einen Apfelschimmel mit rotem Zaumzeug. Auch als wir schon größer waren, erhielten wir beide zusammen nur ein Spielzeug. Und das bedeutete, dass mein Bruder es erhielt, der ein Jahr älter war als ich. Mir gab er es dann, wenn er keine Lust mehr hatte, damit zu spielen, ich musste in der Regel darauf warten.

Das Christkind war ein etwa zehn Jahre altes Mädchen. Es trug ein langes weißes Kleid und sah sehr schön aus. Im Haar war ein Blumenkranz befestigt, vermutlich trug es auch einen Schleier vor dem Gesicht. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht gab es dieses Christkind auch gar nicht und ein Firmkind aus späteren Jahren geistert durch meinen Kopf. Aber doch, ein „Christkindl“ muss gewesen sein, wie könnte ich es denn sonst so deutlich vor mir sehen und seine leisen Glöckchen hören, die es an einer Schnur in der rechten Hand trug? Das waren die vorerst letzten Weihnachten in der Familie meiner Großeltern. Mein Vater war nicht dabei. Er hatte sich schon Richtung Österreich von der ungarischen Armee verabschiedet, um sich weiter zu den Amerikanern nach München durchzuschlagen, wo er in Kriegsgefangenschaft kam. Bis Weihnachten 1947 war er auch in Berghofen nicht dabei. Er hat es vorgezogen, in München bei einer Freundin zu bleiben. Insofern hat das Weihnachtsfest für mich nicht den verklärenden Erinnerungswert wie für Kinder aus anderen Familien.

Die „Guckrutzmari“

Wie lange schon Mais in Perbál angebaut wurde, weiß ich nicht. Diese indianische Brotfrucht hat sich in Europa relativ spät ausgebreitet, im 17. und 18. Jahrhundert vielleicht. In den Rang eines Brotgetreides ist der Mais auf dem alten Kontinent kaum aufgestiegen. Er war hier seit jeher Viehfutter oder „Armeleuteessen“. Auch in Perbál wurde Maismehl zu einem Brei verarbeitet, bei armen Leuten versteht sich. In Italien essen arme Leute in verschiedenen Gegenden bis heute einen steifen, spröden Maisbrei, die Polenta. In Perbál hieß der Maisbrei „Guckrutzmari“„. Guckrutz, in der Operettensprache „Kukuruz“ ist, ist in unserem Dialekt der Mais. An den Brei aus Maisgries kann ich mich noch gut erinnern. Er hatte einen etwas strengen Geruch und schmeckte salzig. Wir Kinder bekamen ihn vor allem im Sommer öfter, wohl als Alternative zum Grießbrei, der bei uns Grieskoch hieß. In Perbál wurde aus Maismehl kein Brot gebacken. Ich bin aber sicher, dass es Regionen in Europa gibt, in denen Maismehl dem Brotteig zumindest beigemengt wird. In Ungarn wird heute ein Weizenbrot mit Maisanteil gebacken. Es schmeckt nicht schlecht und ist lockerer als reines Weizenbrot. Bei uns in Perbál wurden mit Maismehl die Schweine gemästet - und gelegentlich die Kinder gefüttert. Einen guten Ruf hatte dieser Maisbrei aber nicht. Irgendwie hatten wir als Kinder das Gefühl, als schämten sich die Erwachsenen, wenn ihre Kinder ausplauderten, sie hätten „Guckrutzmari“ gegessen. Im Frühjahr wurde der Mais spät in Furchen gelegt, etwa fünf Kerne auf einen Schritt. Wenn das Frühjahr feucht war, wuchs er relativ schnell heran und war Ende August schon reif. Dann wurden die Kolben auf dem Feld einzeln vom Stängel gebrochen und zunächst in einen vor den Bauch gebundenen Beutel getan. Dieser Beutel war nicht anderes als ein Kartoffelsack, an dessen vier Ecken ein Seil festgemacht war, die am Rücken verknotet wurden. So entstand der Beutel. Wenn er voll mit Maiskolben war, wurde er auf den Kastenwagen geschüttet.

Die Ladung des vollen Wagens wurde auf dem hinteren Teil des Hofes, der aus gestampftem Lehm bestand und als Tenne diente, zum Nachtrocknen ausgebreitet. Die Kolben mussten noch längere Zeit trocknen, bis wirklich alle Feuchtigkeit aus ihnen heraus war. Um das Trocknen zu beschleunigen, wurde das Stroh des Kolbens hinten gestreift, sodass die goldgelben, in vielen Reihen am Kolben entlanglaufenden Maiskörner frei lagen. War der Mais auf der Tenne so weit getrocknet, dass das Stroh von den Kolben gestreift und abgedreht werden konnte, setzte sich die ganze Familie, Nachbarn und Verwandte zu einem großen Kreis zusammen und erledigten diese Arbeit. Auch die Kinder durften dabei mithelfen, denn sie hatten flinke Finger. Es kam bei diesem Abstreifen des Maisstrohs vom Kolben nicht nur darauf an, die Deckblätter des Kolbens zum Stängel hin nach hinten aufzufächern und abzudrehen. Auch die braunen und unter dem Stroh zum Teil noch grünen Fäden, die aus der Spitze eines jeden Maiskolbens heraushingen, mussten entfernt werden. Gerade diese Fäden, wohl ein Überbleibsel der Blüte waren es, die besonders intensiv rochen. Wenn ich mir heute gelegentlich ein paar Maiskolben vom Acker hole, ist es dieser Geruch, der mich sogleich an die schönen Abende in Perbál erinnert, an denen der Mais geschält wurde. Die Stimmung war in dieser Runde der „Maisschäler“ fröhlich und mit fortschreitender Dunkelheit ausgelassen. Die Erwachsenen tranken Wein bei dieser Arbeit, erzählten Geschichten, sangen fröhliche oder traurige Lieder und hatten gute Laune. Dann freuten wir Kinder uns, denn viel häufiger als solche Eintracht herrschte Streit zwischen den Erwachsenen, der eine gedrückte Stimmung schuf, unter der wir litten. Doch an solchen Abenden herrschte meistens gute Laune und die fabulierenden, singenden Erwachsenen waren „gut drauf“, wie man heute sagen würde, und dachten nicht daran, sich zu streiten, wenngleich auch das vorkam. An den Abenden, an die ich mich erinnere, stritten sie nicht. Im Gegenteil, sie waren sehr bemüht, lustig und mitteilsam zu sein und machten bald Anspielungen, die wir Kinder zwar nicht richtig verstanden, aber wir wussten doch, dass sie sich auf die Beziehungen zwischen den Geschlechtern bezogen, und deshalb waren sie für uns so interessant. Gelegentlich kam es vor, dass ein Mann und ein Weib – so sagt man bei uns – im Hintergrund des Hofes verschwanden und längere Zeit nicht wiederkamen.

Читать дальше