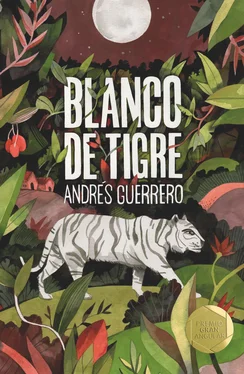

Los monos enmudecieron en sus ramas, los antílopes huyeron despavoridos y todos los habitantes de la selva supieron que el tigre, aquella mañana, había comenzado su caza.

Duna también lo supo y, a diferencia de la noche anterior, ya no estaba dispuesta a dejarse comer.

Su instinto de supervivencia la alertó y su mente privilegiada calculó con rapidez las posibilidades que tenía de ponerse a salvo.

Quizás ninguna.

Solo contaba con un cuchillo y con el remo que había utilizado para cruzar el río.

Pensó en regresar a la orilla, pero ni siquiera estaba segura de recordar con certeza en qué lugar había dejado la barca.

Posiblemente se la hubiese llevado la corriente. Además, los tigres son extraordinarios nadadores; en el agua estaría perdida.

Su olor a hombre debía de inundar toda la jungla.

Le sería imposible esconderse.

Pero Duna sabía que, igual que el tigre es atraído por el olor del hombre, también lo teme, y reconoce cuándo está frente a una presa o frente a otro cazador.

Y en eso tenía que convertirse ella: en una cazadora.

Debía hacerlo si quería conservar su vida.

Se desvistió y envolvió con sus ropas un crecido arbusto para darle la apariencia de una figura humana.

Desnuda, buscó el lugar más infestado de restos y detritus vegetales y se revolcó por el barro.

A continuación, trepó a un árbol y, con un bejuco, ató el cuchillo a la parte más fina del remo formando una tosca lanza.

Aquel fue su primer acecho.

Después vinieron muchos más.

Después se convirtió en una letal cazadora.

Duna era muy ágil. Tanto, que era la mejor saltando al río desde los árboles.

Era un juego peligroso. Los chicos elegían árboles altos y lo suficientemente apartados de la orilla como para que fuera imposible saltar al agua desde sus ramas. Para eso estaban las lianas, que lo hacían posible y arriesgado a la vez.

Los muchachos se columpiaban en las lianas y se soltaban cuando calculaban que la caída al agua sería segura. El cálculo no siempre era exacto.

Pero Duna era la mejor. Ni una sola vez se soltó antes de tiempo.

Nunca.

Y ahora debía ser más precisa que nunca.

El tigre salió de la nada y atacó con ímpetu la falsa figura humana que había preparado la muchacha.

No tuvo tiempo de girarse ni de darse cuenta de que había caído en una trampa.

Una cuchillada de fuego se hundió en su cuello.

Tardó solo unos segundos en desplomarse.

Ni siquiera vio a la muchacha desnuda que cayó sobre él como si volara, colgada de una liana y empuñando en la otra mano una improvisada arma mortal.

Duna rodó descontroladamente por el suelo. La liana no había resistido la embestida contra el tigre, y el impacto contra doscientos cincuenta kilos de músculos rayados había dejado aturdida a la muchacha.

Se volvió jadeante y dolorida, buscando al tigre.

Su cuerpo cubierto de barro y sudor, su boca abierta en una extraña mueca que mostraba sus dientes blancos, y aquellos ojos de expresión despavorida, le conferían un aspecto salvaje.

Eso fue lo último que vio el tigre.

¡Un demonio!

Duna esperaba encontrarse con el animal frente a frente y tener que luchar a muerte por su vida.

No se imaginaba el feroz efecto de su ataque.

Cuando vio a la fiera allí tirada, con la hoja de acero sobresaliéndole del cuello y desangrándose sin remedio, se postró de rodillas y lloró.

Lloró de miedo y de alegría por saberse viva.

Después, mientras desollaba al tigre, rezó.

Rezó a todos sus dioses con todas las oraciones que sabía, y pidió todas las bendiciones que pudo recordar para su familia.

Así fue su primera caza, y así se convirtió en Duna la cazadora.

LA LEYENDA

Pronto corrió por las aldeas el rumor de que había un cazador más en la selva.

Alguien que no pertenecía a ninguna de las aldeas de los alrededores.

Un desconocido que no alardeaba de sus capturas y que no dejaba más rastro ni más huellas que los restos de las fieras desolladas.

Ni una pisada.

Nada que permitiese a ninguno de los avezados rastreadores seguirle la pista. Aquello despertó miedo y desconfianza en las supersticiosas gentes de la selva.

Y el miedo genera odio.

Nunca pudimos imaginar que aquel cazador furtivo fuese mi hermana.

Era algo impensable.

Hasta que Duna apareció una noche.

Llegó hasta mi hamaca en silencio, como lo haría un animal salvaje; sin que nadie en la casa, ni yo mismo, se percatase de su presencia.

Me desperté sobresaltado por la falta de aire.

No podía moverme.

Una mano oscura tapaba mi boca mientras otra mantenía mi cuerpo firmemente postrado en el lecho.

Solo me tranquilicé cuando reconocí sus ojos oscuros.

Entonces aflojó la presión en mi boca y me hizo un gesto de silencio con un dedo.

–Esto es para pagar mi dote.

Y extendió sobre el suelo una hermosa y bien curtida piel de tigre.

No podía creer lo que estaba viendo.

No podía creer que mi hermana estuviera allí en ese momento, y que dejase en mis manos aquella magnífica piel.

Una piel como aquella valía una fortuna.

Me abracé a Duna sin poder evitar que las lágrimas acudieran a mis ojos.

La habíamos dado por muerta, y ahora estaba allí, conmigo.

–No llores –me dijo.

Y sus palabras surtieron el efecto de un extraño hechizo, pues mis lágrimas cesaron y dieron paso a una risa nerviosa que era incapaz de controlar.

Sus abrazos fueron un alivio.

Había llorado la muerte de mi hermana mayor hasta casi morir yo mismo de tristeza y de pena.

Duna había sido siempre mi protectora. Ella me enseñó a nadar y a recuperar las redes, a distinguir las bayas que son comestibles de las que son venenosas.

Y a enfrentarme al miedo.

Aunque en esto último nunca fui un alumno aventajado.

Nunca pude librarme del miedo a la selva.

Mi hermana volvió a marcharse aquella misma noche.

Una semana después, mi padre se presentó con la piel de tigre en la casa del señor Ming, el comerciante de pescados con el que había acordado el matrimonio de Duna, y la deuda de la dote quedó saldada de un solo golpe.

Tendríais que haber visto a mi padre y a mis tíos cargando con la piel.

La pasearon por las cuatro calles de la aldea como si fuera un trofeo que ellos mismos hubieran conseguido.

Todo el mundo pudo verla, y todos se quedaron maravillados por aquel hecho insólito. Nadie podía explicarse de dónde había sacado mi familia aquella valiosísima piel. Una piel de tigre valía en el mercado más que todo un año de sufrida pesca.

Los mercaderes de pieles eran ricos.

Todos ellos.

No así los cazadores.

A estos les pagaban por las pieles diez veces menos de su verdadero valor.

Y aunque penséis que un cazador puede cazar todos los tigres que quiera, no es así.

Nadie se arriesga tantas veces.

Cuando un cazador consigue matar un tigre, no vuelve a cazar hasta que no se ve empujado a ello o, lo que es lo mismo, hasta que se le termina el dinero que le dieron por la piel.

Son demasiados riesgos.

Muchos no regresan de la selva y dejan a sus familias abandonadas al infortunio.

Aquellos que tienen cierto éxito y que, de manera excepcional, pueden ahorrar algo de dinero, lo dejan todo y emigran a la ciudad, instalándose allí y montando algún pequeño negocio.

Mi padre nunca confesó la verdad. Nadie supo jamás de dónde había sacado aquella piel.

Fue Asel quien contó que él mismo había dado muerte al tigre.

Pero la aldea entera sabía que mi primo tenía pánico a los tigres desde lo que le había sucedido en el río.

–Es mi venganza –argumentaba Asel.

Читать дальше