Concentración espacial del turismo y procesos

de turistificación territorial. ¿Un país turístico

o un agregado de regiones turísticas?

La estructura espacial de las actividades turísticas en España muestra claros contrastes y marcadas asimetrías que se deben básicamente a dos factores que, además, influyen de manera interrelacionada: la variada condición geográfica del territorio español y el carácter hegemónico del atractivo sol y playa en el conjunto de las motivaciones del turismo masivo, hecho que ha primado el desarrollo turístico de las islas y de las zonas litorales de clima templado-cálido. La distribución espacial de estos componentes naturales, junto con la renta de situación de diversas áreas, han dibujado los trazos básicos del mapa turístico asimétrico de España, que muestra como resultado una clara litoralización del turismo, a pesar del fuerte crecimiento, en las dos últimas décadas, del turismo urbano y del turismo rural.

En la localización de la oferta de alojamiento turístico, y también de las infraestructuras y servicios complementarios, destacan unas zonas claramente diferenciadas y jerarquizadas (López Palomeque, 1988; López Palomeque y Vera Rebollo, 2001; Cánoves et al., 2017 a ). Según los datos de 2019, a escala regional, las Islas Baleares concentran el 24 % de las plazas hoteleras; Cataluña, el 19,8 %; Andalucía, el 14,3 %; Canarias, el 9,8 %, y la Comunidad Valenciana, el 7,3 %. Téngase en cuenta, como referencia temporal, que las Islas Baleares, en 1955 –antes del desarrollo del turismo de masas– solo concentraba el 6,5 % de la oferta hotelera española, en 1985 alcanzó el 28,9 %, en 1995 el porcentaje era del 24 % y actualmente se sitúa en torno al 24 % del total. Por otra parte, en la distribución espacial de la oferta de campings se observa que «desaparecen» las provincias insulares, Cataluña concentra más de un tercio de la oferta y, además del resto del litoral mediterráneo, sobresale también la zona del Atlántico norte y el Cantábrico, sin entrar a valorar el significativo crecimiento de las áreas de servicios y aparcamientos para autocaravanas. Los contrastes espaciales se refuerzan si se considera la oferta de apartamentos y de «pisos turísticos», por otra parte, difícil de cuantificar con precisión, ya que las estimaciones realizadas sobre su dimensión y su distribución geográfica destacan aún más el eje mediterráneo, que se coloca como principal región turística, además de las provincias insulares y también determinadas grandes ciudades. En una primera escala de análisis, esta realidad diversa permite hablar de España como país turístico y, a otra escala, de las regiones turísticas de España y de las regiones no turísticas. Una lectura más detallada del mapa permite constatar la existencia de unas provincias que son turísticas, a diferencia de la mayor parte de provincias, que presentan una menor intensidad turística, y de otras que pueden considerarse no turísticas (figuras 2.2 y 2.3).

En las últimas tres décadas se observa una difusión espacial del crecimiento turístico que tiene su origen en la saturación de las zonas turísticas tradicionales y en la explotación de nuevos recursos en zonas del interior o en espacios litorales no explotados. Este proceso ha hecho disminuir el índice de concentración espacial de la oferta turística, tal como corresponde a las pautas conocidas de los modelos de evolución de las «regiones turísticas». No obstante, las variaciones son poco importantes en el contexto de la asimetría existente y, por otra parte, estos resultados no anulan la jerarquía espacial del fenómeno, dado el carácter estructural de los factores ya señalados.

Las consideraciones que hemos señalado en los párrafos anteriores son argumentos para afirmar que el mapa turístico de España es dinámico y que sus cambios se explican a partir de las pautas espacio-temporales que se contemplan en los modelos evolutivos tradicionales de los destinos turísticos. En el periodo mencionado, esta afirmación se fundamenta, además, en la aparición e intensificación del fenómeno de generalización o «turistificación» del territorio español, que obedece a tres focos genéticos específicos: la intensificación del fenómeno de ocio-turismo de proximidad, la concepción e instrumentalización del turismo como estrategia de desarrollo y la necesidad de reestructurar los espacios litorales tradicionales (López Palomeque, 1999 a y 2012). A estos procesos específicos se suma el gran aumento de la movilidad de los turistas en sus prácticas diarias y experiencias vitales turísticas. Se observa, como fenómeno general, que, al margen del lugar de pernoctación del turista, este se desplaza durante el día por otros lugares distintos más o menos próximos –a escala local y regional–, con lo que todo el territorio del área de influencia se convierte en escenario turístico, en espacio turístico. El mapa turístico se ensancha más allá de las localizaciones específicas de la oferta de alojamiento.

El carácter estacional del turismo: el determinismo del clima y de la organización del trabajo

La estacionalidad turística, por definición, hace referencia al hecho por el cual la afluencia de turistas a una zona o área se produce solo dentro de unas fechas señaladas, épocas concretas del año como son el verano, la Semana Santa o las Navidades, y que se da de forma periódica año tras año. La concentración de la afluencia en el tiempo obedece a dos factores estructurales: la estacionalidad de la demanda –particularmente, la que corresponde al modelo turístico español– y la estacionalidad de la oferta, entendiendo como tal la disponibilidad temporal de las condiciones ambientales, sujeta a la variación estacional del clima, si bien hay que contar también con las situaciones específicas del litoral más meridional y de las islas Canarias. Por lo tanto, las causas principales de que la demanda turística se produzca siempre en unas mismas fechas en unos destinos particulares son:

– Los periodos vacacionales. Las fechas vacacionales del turismo han tendido a confluir en unas fechas muy marcadas, como el verano, puentes destacados, etc.

– El clima. Juega un papel importante, como por ejemplo las temperaturas, los fenómenos climáticos específicos de esas zonas.

– Factores propios del destino. Las fiestas marcadas y populares de interés cultural, por ejemplo, o las fechas de celebración de grandes eventos.

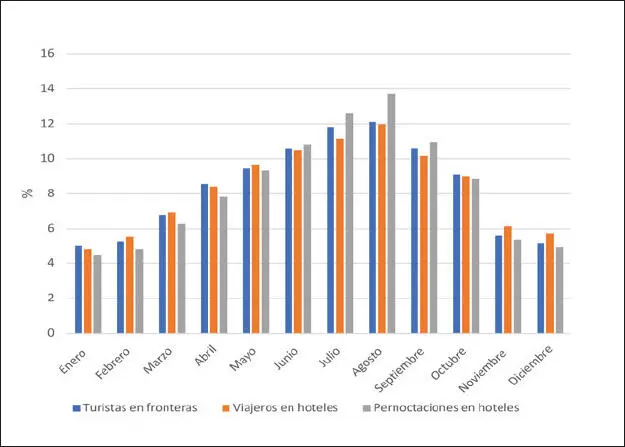

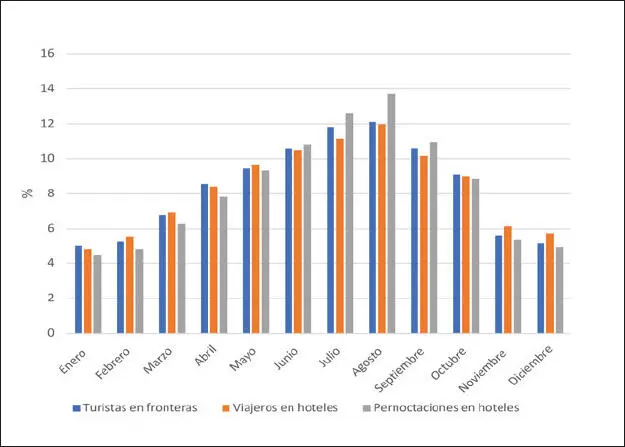

Considerando el conjunto de España, el verano es la estación de mayor frecuentación turística. Según el balance turístico de 2019, los meses de julio y agosto concentran el 23,93 % del total de las entradas de turistas en frontera y el 26,32 % de las pernoctaciones hoteleras, y en sentido contrario enero y febrero solo concentran el 10,26 % de las entradas de turistas y el 9,36 % de las pernoctaciones (figura 1.5). No obstante, si se consideran los datos de destinos específicos (por ejemplo, Canarias, Baleares, Madrid o Cantabria), los datos son distintos respecto al conjunto de España y en términos comparados entre regiones, zonas geoturísticas de litoral o ciudades turísticas. En este último caso, el turismo urbano es el que presenta menor estacionalidad.

Figura 1.5 Estacionalidad de la demanda turística internacional en España (2019).

Fuente : elaboración propia a partir de Turespaña.

Desde hace décadas se han llevado a cabo diversas iniciativas para paliar las consecuencias negativas de la excesiva estacionalidad. El resultado de las estrategias implementadas para luchar contra la excesiva concentración espacial y temporal ha sido desigual, y como balance cabe constatar, por una parte, la reducción de la estacionalidad que se ha conseguido en algunos destinos y, por otra, que estas estrategias tienen un límite intrínseco en la propia naturaleza y origen de este fenómeno. En este proceso se ha comprobado que la orientación comercial de la oferta de alojamiento, frente a las segundas residencias, favorece el desarrollo de productos con carácter desestacionalizador.

Читать дальше