« Renart, ce respondi li rois,

ri iestes pas sages ni cortois,

qui blâmez ce que toz li monz

sert et requiert a genoillons [41] À genoux.

;

ce est un cons que j’ai ci fait.

— Sainte Marie, sont si laid

tuit li autre comme cist [42] Celui-ci.

est ?

— Oïl, si Diex santé me prest,

car tuit sont en un coing feru [43] Frappé d’un même coin.

et de ces te beche fandu. »

Renart, souriant, propose alors au roi Connin d’améliorer son ouvrage. Il lui fait mettre un morceau de « col de cerf » fraîchement écorché pour donner un peu plus de chair, lui fait rajouter une « crest de coq vermeille » dans la fente pour faire le « lendie. » Il l’engage enfin à recouvrir le tout de poil de loup pour faire la barbe. Les deux compères contemplent alors un con parfait.

Ici parfine [44] Finit.

la chançon

come Renart parfist le con.

On est en droit de se demander si ce « chef-d’œuvre du roi Connin » — c’est le titre du passage — n’est pas bâti comme un jeu « au pied de la lettre » sur une expression préexistante, qui aurait pu être avec un sens quelconque, sinon faire, du moins « parfaire le con » ?

Courte messe et long dîner

Est la joie au chevalier.

Vieux proverbe.

METTRE LA TABLE

« — Janyn, est nostre souper tout prest encore ?

— Oïl, mon seigneur, alez vous seoir quant vous plaira. Fait le seigneur doncques et soi regarde tout environ (regarde autour de lui) et dit :

— Que dea [diable] ! Encore est la table a mettre ! » (XIV e).

Les plaisanteries d’enfants cachent parfois des vérités premières. Lorsqu’on dit à un gosse de « mettre la table » et qu’il répond : « Où je la mets ? », il joue sans le savoir sur des mots qui recouvraient autrefois une parfaite réalité. Au Moyen Âge on la mettait véritablement, on la dressait à chaque repas, le plus souvent sur des tréteaux mobiles. Du reste le mot table, du latin tabula, signifie « planche » à l’origine.

Au fond cela se passait comme de nos jours à l’occasion de certains banquets, lorsque l’on installe des tables de fortune dans un jardin ou sous un hangar, chose qui se pratique encore couramment à la campagne pour une fête de famille. La raison n’est pas que nos ancêtres étaient incapables de construire des meubles durables — de vraies « tables » existaient d’ailleurs dans le même temps, de petite taille, sous le nom de dais — seulement les gens étaient toujours très nombreux à table, particulièrement dans les châteaux où cohabitaient plusieurs générations, souvent avec les branches collatérales des neveux, tantes, cousins et cousines, sans parler des hôtes de passage toujours dignement accueillis avec leur suite, en ces temps où l’hospitalité était une loi, une obligation mais aussi une forme de divertissement.

Dans ces conditions un meuble permanent, capable de loger trente convives ou davantage, aurait encombré inutilement en dehors des repas un espace qui, surtout dans les anciens châteaux forts, contrairement à ce que l’on imagine, était plutôt limité. Par beau temps, et si la compagnie était nombreuse, on faisait comme tout le monde : on mangeait dehors ! « Au jardin li rois eut mainte table dressée » (XIII e).

En somme les grandes tables massives ne sont apparues dans les demeures seigneuriales que lorsque les étroits donjons eurent fait place aux vastes corps de logis des châteaux de plaisance. Et encore ! Si l’on en juge par la définition de Furetière, les vieilles habitudes n’avaient pas disparu à la fin du XVII e siècle : « Table, se dit d’un meuble le plus souvent pliant et portatif, sur lequel on met les viandes pour prendre les repas… » D’ailleurs rien n’est jamais tout à fait perdu dans les mœurs : certaines familles nombreuses, logées à l’étroit — quelquefois dans des tours ! — perpétuent en ce moment même le vieux système des rallonges et des tables pliantes qui sont, littéralement, mises et ôtées deux fois par jour !

Car il fallait, bien sûr, les enlever après usage. Le cérémonial du repas était toujours le même : on commençait par se laver les mains — opération indispensable puisqu’on mangeait avec les doigts. Les valets apportaient un bassin d’eau chaude tout exprès, avec une « toille » pour s’essuyer. Le repas terminé on retirait les nappes, on démontait les tables et on se relavait les mains avant de se mettre à boire en jouant aux échecs ou aux dés, ou si la compagnie était belle, en écoutant quelqu’un chanter ou conter une histoire. On pouvait même se mettre à danser si on avait des musiciens sous la main.

Voici la fin d’un repas en 1316. Le comte de Bourges de passage chez un vassal demande à voir la très belle fille dont on vient de lui parler. — Ce n’est autre que la fille du comte d’Anjou qui se cache chez ce brave homme après s’être enfuie de chez elle, à la suite de cette fameuse partie d’échecs au cours de laquelle son papa, sur un coup de sang, lui a proposé de coucher avec elle ! (Voir p. 165.)

Lors dit li quens [45] Le comte.

: Comment qu’il aille

Je veil [46] Veux.

que l’on oste lez tablez

Et si [47] Aussi.

n’ai cure d’oïr fables,

Ne [48] Ni.

chançon, ne son de vielle :

Je veil veoir celle pucelle

Et que touz et toutes la voient

Et que trestouz tesmoins en soient

S’elle est si belle comme il dïent. »

Li dut [49] Les deux.

variet molt l’en mercïent ;

Lez napes lievent [50] Lèvent.

, l’iaue donnent

Et li fourriers pas ne sermonnent :

Lez tablez ont misez par terre [51] Jehan Maillart, Le Roman du comte d’Anjou, 1316.

!

Ce n’est pas malgré les apparences ce que l’on appelle « faire table rase. »

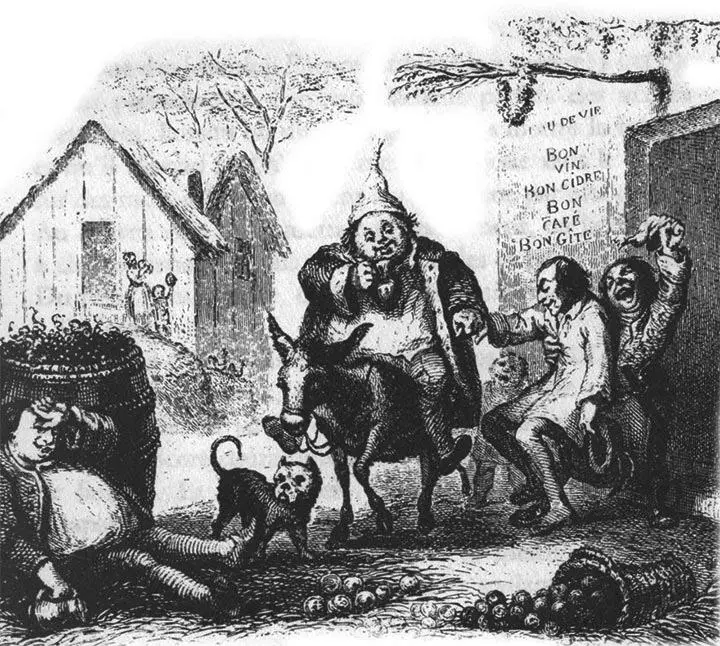

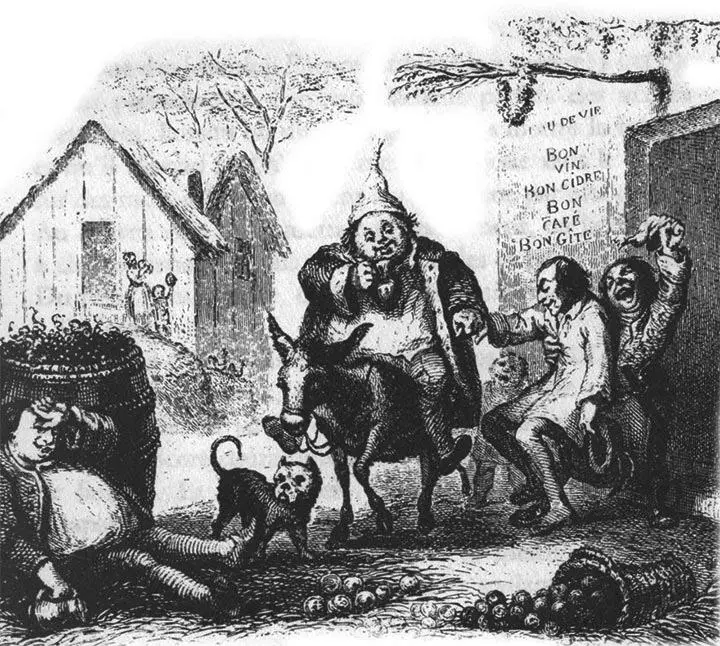

À titre d’exemple et de curiosité voici une soirée complète typique du XIII e siècle, celle du Chevalier qui fit les cons parler, hébergé pour un soir dans un château :

Li cuens et la contesse ansamble

Alerent querre, se me semble,

Lor oste qu’orent herbergié ; …

Et la contesse por laver

Print [52] Prit.

par les mains le chevalier,

…

Et puis li cuens et les puceles,

Les dames et les damoiselles,

Lavent après et l’autre gent [53] Les autres.

De coi il y ot [54] Eur.

planté grant [55] En abondance.

por le chevalier conjoïr [56] Fêter.

Assez y ot planté de mes [57] Mets.

Desqueus en servi près a près [58] À la suite.

De chars [59] Chair.

fresches, de venoisons,

Et de pluseurs mes de poissons,

Et des noviaus vins et des viez [60] Vieux.

…

Читать дальше