«Как возникает показатель преломления»; гл. 34 (вып. 3)

«Релятивистские явления в излучении»

§ 1. Свет и электромагнитные волны

В предыдущей главе мы видели, что среди решений уравнений Максвелла есть электромагнитные волны. Свету, радио, рентгеновским лучам и т. д. отвечают электромагнитные волны отличающиеся только длиной волны. Мы уже подробно изучали различные явления, связанные со светом. В этой главе мы хотим связать оба вопроса и показать, что уравнения Максвелла действительно могли служить основой для изучения свойств света.

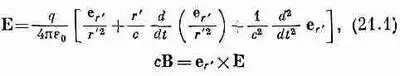

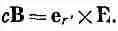

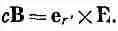

Наше изучение света мы начали с того, что выписали уравнение для электрического поля, создаваемого зарядом, который мог как-то произвольно двигаться. Уравнение имело вид

[см. гл. 28 (вып. 3), выражение (28.3)].

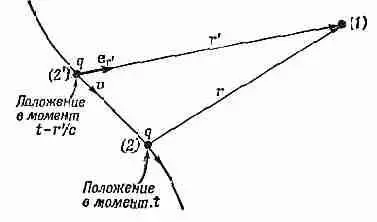

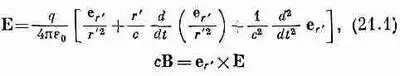

Если заряд движется произвольным образом, то электрическое поле, которое существует в некоторой точке, в настоящий момент зависит только от положения и движения заряда в более ранний момент времени, отстающий на интервал, необходимый для того, чтобы свет, двигаясь со скоростью с, прошел расстояние r ' от заряда до точки поля. Иными словами, если вам нужно знать электрическое поле в точке (1) в момент t, вы должны подсчитать положение (2') заряда и его движение в момент (t-r'1с} [где r ' — расстояние до точки (1)] из положения заряда (2') в момент (t—r/с).

Фиг. 21.1. Поля в точке (1) в момент t зависят от того положения (2'), которое заряд q занимал в момент (t — r'/с).

Штрихи здесь напоминают вам, что r ' — это так называемое «запаздывающее расстояние» от точки (2') к точке (1), а вовсе не теперешнее расстояние между точкой (2) — положением заряда в момент t — и точкой поля (1) (фиг. 21.1). Заметьте, что сейчас по-иному определяется направление единичного вектора е r . В гл. 28 и 34 (вып. 3) мы уславливались, что r (и, стало быть, е r) будет показывать на источник. Теперь же мы следуем определению, используемому в формулировке закона Кулона, по которому r направлено от заряда [в точке (2)] к точке (1) поля. Единственное отличие в том, что новое r (и е r) противоположно старому.

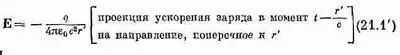

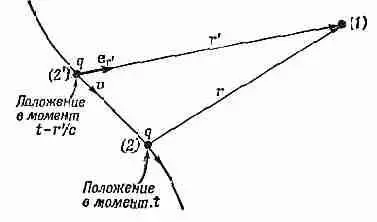

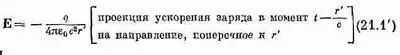

Мы видели также, что если скорость заряда v всегда много меньше с и если рассматриваются только точки, сильно удаленные от заряда, так что в (21.1) существенно лишь последнее слагаемое, то поля можно также записать в виде

и

Рассмотрим более детально, что дает полное уравнение (21.1). Вектор е r— это единичный вектор, направленный от «запаздывающей» точки (2') к точке (1). Тогда первое слагаемое дает то, чего следовало бы ожидать, если бы заряд в своем «запаздывающем» положении создавал кулоново поле,— это можно назвать «запаздывающим кулоновым полем». Электрическое поле обратно пропорционально квадрату расстояния и направлено от «запаздывающего» положения заряда (т. е. по вектору е r').

Но это только первое слагаемое. Остальные напоминают нам, что законы электричества не утверждают, что все поля, оставаясь, как и были, статическими, начинают просто запаздывать (а такое утверждение порой приходится слышать). К «запаздывающему кулонову полю» надо добавить два других слагаемых.

Второе говорит, что к запаздывающему кулонову полю надо сделать «поправку», равную быстроте изменения запаздывающего кулонова поля, умноженной на r '/с, т. е. на само запаздывание. Этот множитель как бы стремится скомпенсировать запаздывание в первом. Два первых слагаемых соответствуют вычислению «запаздывающего кулонова поля» и затем экстраполяции его в будущее, на время r'/с, т. е. как раз к моменту t! Экстраполяция линейна, как если бы мы предположили, что «запаздывающее кулоново поле» будет по-прежнему изменяться со скоростью, рассчитанной для заряда в точке (2'). Если поле меняется медленно, эффект запаздывания почти полностью сводится на нет поправочным слагаемым, и оба слагаемых вместе приводят к величине электрического поля, очень близкой к «мгновенному кулонову полю» заряда, находящегося в точке (2).

Читать дальше

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/414310/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman-thumb.webp)