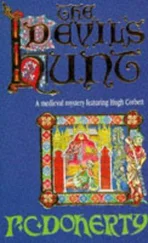

Paul Doherty - La caza del Diablo

Здесь есть возможность читать онлайн «Paul Doherty - La caza del Diablo» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:La caza del Diablo

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

La caza del Diablo: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La caza del Diablo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

La caza del Diablo — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La caza del Diablo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

– ¿Qué es esto? -se preguntó Corbett, recordando el mensaje que Ascham había dejado antes de morir.

¿Estaba Passerel haciendo algún juego de palabras con su nombre? ¿Acaso significaba algo passera? Corbett volvió a meter todos los pergaminos en su sitio, ordenó ambas arcas y echó los cerrojos. Volvió al vestíbulo y cruzó el pasillo hacia la biblioteca. La puerta estaba medio abierta. Corbett la empujó y entró cautelosamente dentro de la estancia. El hombre sentado en la mesa de espaldas a él estaba tan enfrascado en lo que leía que no se dio cuenta de la presencia de Corbett hasta que lo tuvo delante de sus narices; entonces se echó hacia atrás la capucha y movió las manos rápidamente para esconder lo que estaba leyendo.

– Vaya, profesor Appleston -sonrió Corbett a modo de disculpa-. No quería alarmaros.

– Sir Hugo, estaba… bueno… bien… ¿Recordáis lo que dijo Abelardo?

– No, creo que no.

– Dijo que no hay un lugar mejor para perder el alma que un libro.

Corbett levantó la mano.

– En ese caso, profesor Appleston, ¿podría ver lo que estáis leyendo con tanta atención?

Appleston suspiró y le entregó el libro. Corbett lo abrió; las hojas de pergamino tiesas crujían a medida que las iba pasando.

– No hay ninguna necesidad de hacerse el inquisidor -declaró Appleston.

Corbett siguió pasando las hojas.

– Siempre me han interesado las teorías de De Montfort: Quod omnes tanget ab omnibus approbetur.

– «Lo que concierne a todos debe ser aprobado por todos» -tradujo Corbett-. ¿Y a qué se debe el interés?

– Oh, podría mentiros -replicó Appleston- y deciros que estoy interesado en la teoría política, pero estoy seguro de que los espías de la corte o los chismosos de la ciudad ya os habrán dicho la verdad. -Se levantó y echó los hombros hacia atrás-. Me llamo Appleston, que era el apellido de mi madre. Era la hija de un soldado de uno de los feudos de De Montfort. El gran conde, o eso me dijo ella, se enamoró de ella. Yo soy su hijo.

– ¿Y os sentís orgulloso de ello? -preguntó Corbett. Estudió su rostro cuadrado y bronceado, las arrugas alrededor de sus ojos, y se preguntó si aquel hombre, de algún modo, se parecería a su padre-. Os he hecho una pregunta.

– Por supuesto que sí -replicó Appleston, tocándose la herida de la comisura de la boca-. Ni un solo día dejo de rezar por el reposo del alma de mi padre.

– Concedo - replicó Corbett-. Fue un gran hombre, pero también un traidor de la Corona.

– Voluntas principis habet vigorem legis - fue la respuesta de Appleston.

– No, no lo creo -respondió Corbett-. Sólo porque el rey desee algo no significa que lo convierta en ley. No soy un teórico, profesor Appleston, pero conozco los Evangelios: un hombre no puede tener dos señores; un reino no puede tener dos reyes.

– ¿Y si hubiera ganado De Montfort? -preguntó Appleston.

– Si De Montfort hubiera ganado -replicó Corbett- y los comunes, junto con los lores seculares y espirituales, le hubieran ofrecido la corona, entonces yo, como muchos otros, no habríamos tenido otro remedio que arrodillarnos. Lo que me preocupa, profesor Appleston, no es De Montfort, sino el Campanero.

– Yo no soy un traidor -contestó el profesor-. Aunque he estudiado los escritos de mi padre desde que era un niño.

– ¿Y cómo es -preguntó Corbett- que a un miembro de la familia de De Montfort se le concede beneficio en Sparrow Hall, una escuela fundada por el enemigo de De Montfort?

– Porque todos se sienten culpables.

Era la voz del profesor Alfred Tripham, que entró en la biblioteca con un infolio bajo el brazo.

– Acabo de volver de los colegios -explicó-. El profesor Churchley me dijo que quizás os encontraría aquí.

Corbett hizo una reverencia.

– Camináis tan sigilosamente como un gato, profesor Alfred.

Tripham se encogió de hombros.

– La curiosidad, señor Hugo, siempre tiene un paso sigiloso.

– ¿Hablabais de culpabilidad? -preguntó Corbett.

– Ah, sí. -Tripham dejó el infolio sobre la mesa-. Ese pinchazo a la conciencia, ¿eh, sir Hugo? -Miró alrededor de la biblioteca-. En algún sitio, entre esos papeles, hay una copia de la voluntad de Henry Braose, pero estoy demasiado ocupado para buscarla. -Se sentó en un taburete enfrente de Appleston-. En sus últimos años, Braose se volvió melancólico. A menudo soñaba con la última batalla en Evesham y en cómo los caballeros profanaron el cuerpo de De Montfort. Braose creía que debía reparar aquel mal de algún modo. Celebró cientos de misas por el alma del conde. Cuando Leonard solicitó el puesto…

– Lo supo inmediatamente -interrumpió Appleston-. Echó un vistazo a mi cara, se puso pálido y se sentó. Dijo que estaba viendo a un fantasma. Le conté la verdad -continuó Appleston-. ¿Qué ganaría negándolo? Si no se lo hubiera dicho, alguien lo habría hecho por mí.

– ¿Y os ofrecieron el puesto? -preguntó Corbett.

– Sí, sí, con una condición. Debía conservar el nombre de mi madre.

– Todos guardamos algún secreto. -Tripham entrelazó los dedos-. Tengo entendido, sir Hugo, que habéis estado buscando entre las posesiones de Ascham. -Sonrió ligeramente-. No sois ningún necio, Corbett. Estoy seguro de que sabéis que ya se han llevado algunas cosas.

Corbett le devolvió la mirada.

– Debéis de preguntaros -continuó Tripham- por qué Ascham era tan querido entre los estudiantes como Ap Thomas y sus seguidores. ¿Qué podría tener un viejo archivista, un bibliotecario, en común con un grupo de fanáticos rebeldes?

– Nada parece lo que debería ser -replicó Corbett.

– Y lo mismo podría decirse de Ascham -espetó Tripham-. Era un erudito venerable y jovial, pero, como muchos de nosotros -apartó la mirada- sentía debilidad por los jovencitos, por una cintura estrecha y unos muslos firmes más que por los ojos o el pecho generoso de una dama.

– Eso no es extraño -declaró Corbett.

– En Oxford, desde luego que no -Tripham se frotó la mejilla-. Ascham también procedía de una marca galesa, o más bien de Oswestry, en Shropshire. Así que se formó en la tradición pagana y galesa. Utilizó todos sus conocimientos para establecer una buena relación con muchos de nuestros jóvenes.

– Por lo que, evidentemente, su muerte resultó un golpe para muchos de los que se alojan en la residencia.

– Por eso descargaron toda su rabia contra el pobre Passerel -explicó Churchley-; fue una cabeza de turco.

– ¿Cabeza de turco?

Tripham se metió las manos por debajo de las mangas y se reclinó sobre la mesa.

– Sabemos que Passerel era inocente -declaró-. Ascham debió de ser asesinado cuando Passerel se encontraba a millas de distancia de Sparrow Hall. Y bueno -exclamó poniéndose en pie-, por lo que se refiere al pobre Appleston, seguramente no se considera ninguna traición estudiar las teorías de De Montfort. Después de todo -sonrió levemente-, el mismo rey ha tomado algunas como propias. -Hizo una mueca a Appleston-. Venga, vayamos a cenar juntos; estoy seguro de que sir Hugo tiene otros asuntos de que encargarse.

– Ah, una cosa, profesor Tripham.

– ¿Sí, sir Hugo?

– Hablasteis de secretos. ¿Cuál es el vuestro?

– Oh, es muy sencillo, señor escribano. No me gustaba en absoluto sir Henry Braose, ni su arrogancia ni sus dudas escrupulosas justo antes de morir. Tampoco me gusta su irascible hermana, a la que nunca se le debió permitir permanecer en esta universidad.

– ¿Y Barnett?

– Preguntádselo vos mismo -espetó Tripham-. Barnett tiene sus propios demonios.

Tripham abrió la puerta, le indicó a Appleston que saliera y la cerraron tras de sí.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «La caza del Diablo»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La caza del Diablo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «La caza del Diablo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.