В эти же годы в училище изобразительные дисциплины преподавали Скотти Ермолай Петрович (1802–1805; орнаментальная, пейзажная живопись и перспектива) и Скотти Диментий Карлович (1808–1812; рисование). Однако историческую живопись с 1804 по 1818 г. вел только Скороспелов [293]. Любопытные сведения приводит в своих воспоминаниях сын А. Н. Бакарева: «Продолжаю объяснять лица, посещавшие родителей моих: езжали к нам Иван Васильевич Еготов, Иван Трофимович Томанский, Павел Николаевич Петров, Федор Родионович Казаков и великий законник, церковник Мемнон Аникитич Скороспелов – иконописец. Он подарил отцу моему своей работы иконы: Спасителя „Се человек“ (она у сестры Анны) и „Видение преподобного Сергия Радонежского“» [294]. В 1818 г., возможно по смерти Бакарева, Скороспелов оставляет Кремлевскую экспедицию.

Следующая по времени работа относится к 1820-м гг. Это роспись храма Преподобного Сергия в колокольне Новоспасского монастыря, выполненная вместо погибшей при пожаре в 1812 г. Одно из наиболее ранних упоминаний о Скороспелове в связи с Новоспасским монастырем находим у И. М. Снегирева, в 1843 г.: в среднем ярусе колокольни «купеческой женой Натальею Бабкиной в 17 8 7 г. сооружена церковь с хорами во имя преподобного Сергия, в коей в 1822 г. иконное и стенное письмо Мемнона Скороспелова» [295]. Другой источник сообщает: «В 1822 году М. Скороспеловым была восстановлена погибшая роспись. Стены расписывались на клею разными колерами, а отдельные изображения писались масляными красками. Работы были выполнены за полтора года» [296]. В 1970-е гг. специалистами была обследована надвратная церковь, в результате чего было сделано заключение, что под несколькими слоями побелки и записей сохранилась профессиональная, довольно высокого качества живопись [297].

Ко времени работы над алтарной живописью храма Царевича Димитрия Мемнону Скороспелову было 33 года. Это самая ранняя и пока единственная из его работ. Но она дает представление о профессионализме и колористических достоинствах живописи мастера, а также об особенностях техники живописи на металле на рубеже XVIII–XIX вв.

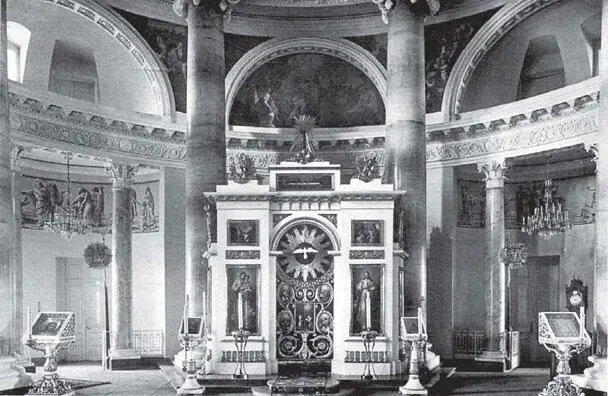

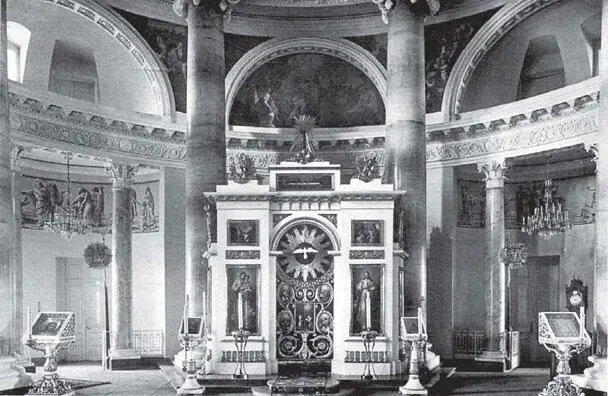

На фотографии конца XIX в., предположительно выполненной в связи со столетним юбилеем больницы, т. е. в 1900–1902 гг., хорошо видно внутреннее убранство храма [298]. Иконы сохранялись в храме и после его закрытия. В 1919 г. больница была объединена с Первой градской и название Голицынская было упразднено. В 1922 г. при изъятии ценностей иконы еще не были демонтированы.

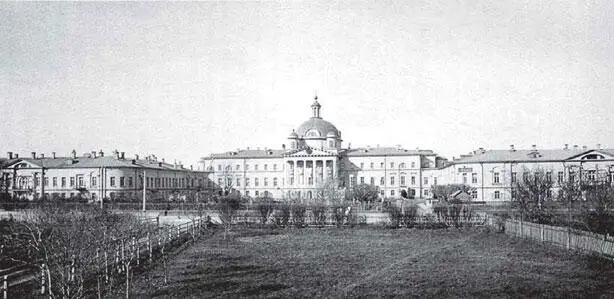

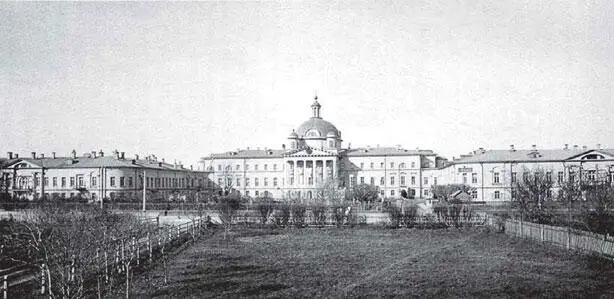

Голицынская больница с храмом Св. царевича Димитрия в Москве. 1900-е гг. Фото из юбилейного альбома «Сто лет Голицынской больницы в Москве». 1902 г.

Иконостас храма Св. царевича Димитрия в Москве.1900-е гг. Фото из юбилейного альбома «Сто лет Голицынской больницы в Москве». 1902 г.

Убранство храма частично сохранялось, как можно судить, до 1934 г., что подтверждает фотодокументация ГЦХРМ 1930-х гг. К этому времени имя Мемнона Скороспелова было уже прочно забыто. Появилась версия о существовании в храме икон В. Л. Боровиковского. В справочнике П. Паламарчука сообщается, что в связи с юбилеем Казакова (1937?) иконы В. Л. Боровиковского было решено вернуть на прежнее место, но они уже исчезли [299]. В 1930-е гг. храм был разорен, интерьер изуродован: иконы отсутствовали, скульптура Ф. Г. Гордеева изъята, бронзовые, «вызолоченные через огонь» царские врата сломаны. В таком виде предстает иконостас на фотографии из фототеки Музея архитектуры, относящейся к 1940-м гг. Найденная в кон. 1990-х гг. во время ремонтных работ алтарная живопись на меди – лишь малая часть внутреннего убранства храма – помогает все же восстановить представление о творчестве забытого мос ковского художника, которое пришлось на время смены стилей.

В центральной части алтаря – образы Спасителя и Богоматери с младенцем в рост, с северной стороны – образ св. Александра Невского, с южной – преподобномученицы девы Феодосии и царевича Димитрия, на царских вратах – Благовещение и Евангелисты в медальонах, выше – «Тайная вечеря», установленная в 1838 г. Во втором ярусе находились справа: «Явление Иисуса Христа апостолу Фоме», «Возвращение из Египта» и «Положение во гроб». Слева помещались следующие сюжеты: «Явление Иисуса Христа Марии Магдалине», «Воскресение Христово» и «Преображение Господне». Вся живопись иконостаса храма Царевича Димитрия полностью была выполнена на медных основах. Сохранились только четыре центральных образа, остальные иконы утрачены, и даже их местонахождение неизвестно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу