* * *

Не будем недооценивать истинную ценность и разнообразие линейного рисунка, как и других его видов. Для нас сейчас важно остановиться на рисунке как таковом, чтобы от этого общего понятия перейти к рисунку иконному.

Рисунок вообще, в зависимости от выполняемых им задач, разделяется на вспомогательный, предшествующий созданию живописного произведения, и на самостоятельный вид графики. Рисунок иконный относится к первой из названных категорий. Впрочем, его роль в иконе не ограничивается только подготовкой. Икона очень часто и в завершенном виде графична, линеарна, что бывает не менее необходимо для образа, чем его живописность. «Опись» – один из существенных элементов, строящих образ. Более того, иконы, как и некоторые другие виды изображений (египетские фрески и рельефы, античная роспись керамики и стенопись той же эпохи), нередко воспринимаются завершенными именно благодаря «описи» – линиям контура и внутренних форм, строящим как основу образа, так и его завершение.

Вспомним при этом, что история искусств знает немало примеров поистине великих и очень длительных древних культурных эпох, по преимуществу развивавших мастерство линейного рисунка, нередко почти им одним ограничивавшихся. В самом деле, наскальным рисункам неолита и палеолита, рельефам и графике Египта, миниатюрам Китая, многим изображениям Индии, красно– и чернофигурным вазам Древней Греции никакие полутона не только не нужны, а были бы совершенно излишни – так глубоко чувство формы у этих древних художников! Внутренняя наполненность их изображений удивительным образом отчетливо читается, будучи часто ограниченной лишь верно и выразительно расположенными линиями силуэта и минимумом линий внутри него. Собственно, именно в этом разгадка красоты и кажущейся «самодостаточности» таких рисунков: линии как таковые не самодостаточны. Они воспринимаются нами, да и поистине становятся красивыми, сильными и выразительными ровно настолько, насколько глубоко их сопряжения выражают внутреннюю форму и следуют ей. Впечатление от линейной графики всегда усиливается ее лаконизмом – очевидной предельной завершенностью при минимуме средств для ее достижения.

Для современного человека, воспитанного большей частью на европейской культуре ренессансного и постренессансного времени, есть в этой архаичной графике и еще одно принципиальное отличие от изобразительного мышления более поздних эпох. Отличие, которое сознается не сразу. При явной внятности, ясности, простоте самого языка, системы приемов, непостижимое для нас качество древней графики заключается в совершенно ином, забытом нами, почти невозможном для нас художественном мышлении. В нем нередко отсутствует (или может отсутствовать) свет: художники названных культурных традиций при трактовке любых объектов легко и свободно могли обходиться без света. Форма у них может существовать «изображенной», трактованной сама по себе, без какого бы то ни было источника, освещающего объект и делающего его видимым! А ведь для нашего восприятия зрительных образов характерно именно наличие света и его источника [854]. Вот в чем еще не до конца разгаданная тайна мышления художников древних эпох начиная от графики первобытного человека.

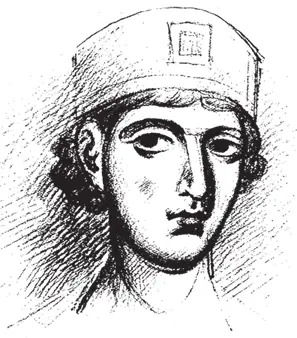

Голова святого

Итак, начало таких «внесветовых» изображений обозначено: оно соответствует самому началу человеческой культуры. Отдельные попытки созвучного мышления известны и в искусстве Нового и новейшего времени: А. С. Пушкин, творящий удивительную и загадочную графику на полях своих черновиков, иногда Матисс и Пикассо, вторящая им Надежда Рушева, язык русского лубка… Но все же согласимся, что основным, наиболее распространенным языком графики давно, с дохристианских времен, стал язык, трактующий форму с помощью разнообразной светотеневой моделировки.

* * *

Этот обзор и связанные с ним отступления были необходимы для того, чтобы вспомнить факт, являющийся ключевым для нашей темы: иконные изображения с самого начала, с периода римских катакомб первых веков христианства, были «завязаны» именно на свет. По отношению к великим «внесветовым» изображениям прежних эпох икона сразу стала «светописью». Свет в иконе мог сиять в полную силу, мог быть явлен очень сдержанно, но, так или иначе, икона, по определению, стала явлением света Божия в человеке. «Аз есмь свет миру», «Тако да просветится свет ваш пред человеки…» и многие другие новозаветные образы света являет икона – не только конечным результатом завершенного образа, но и всем художественно-технологическим языком, на всех этапах ее создания.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу