Чтобы пояснить сказанное, следует вернуться от технологических проблем к общедуховным истинам. Известно, что в христианской духовной жизни в целом бессмысленно и даже вредно слепое послушание без рассуждения, без осмысления того, что является предметом послушания; бессмысленная мантра, или набор звуков с неявным, закрытым для произносящего смыслом, не имеет ничего общего с умно-сердечной молитвой. Истинный старец учит послушника не безволию, а умению мыслить и, в совершенствовании любви к Богу и человеку, в постижении при этом красоты и гармонии, становиться свободнее и гармоничнее. Результатом станет умножение этих богоподобных свойств в его творениях. Именно это мы видим в церковном Предании, в следовании таким духовным традициям должна являться наша верность ему.

Поскольку иконописание – один из видов православного духовного делания, все сказанное выше полностью соотносится с процессом обучения иконописи и к самому созданию образа. Следствием исполнения этих известных законов духовной жизни христианина при труде иконописца является его творческое участие в создании образа на всех технологических этапах художественного процесса начиная с поиска композиции и рисунка. Послушание с рассуждением воплощается при этом в творческом глубинном постижении древних образцов. Воплощением самочиния и гордости здесь будет фантазирование, происходящее от поверхностного, невнимательного отношения к образцам, от нелюбви к ним, доходящей до пренебрежения, забвения. Другая крайность – безвольное, бессмысленное срисовывание; оно столь же далеко от православной традиции, ибо никак не развивает автора, но приводит его к тщеславию из-за создания, как ему кажется, «точной копии», которая всегда мертва. Это бессмысленно в принципе, так как современные технические средства справляются с задачей тиражирования неизмеримо лучше и быстрее человека.

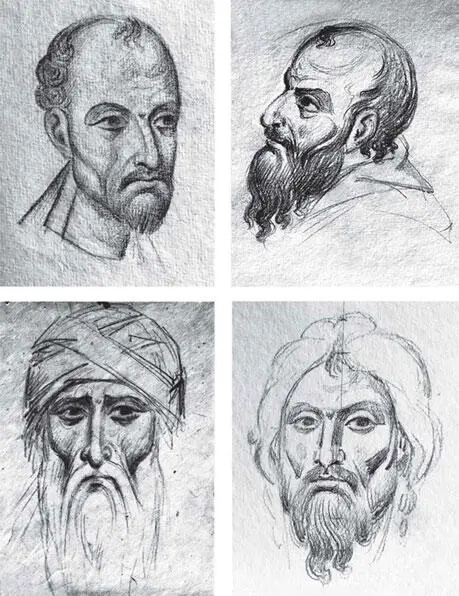

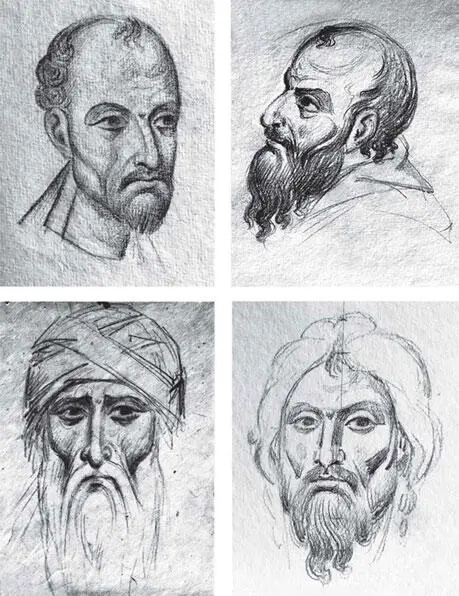

Подготовительные рисунки ликов на картоне. Эскизы для росписи храма Свт. Николая в Вене. 2006

Следует указать и еще на один миф, который мешает верному отношению к иконному рисунку и технологии его создания. Это миф об абсолютной плоскостности иконных изображений. Он возникает при сравнении их с изображениями проторенессанса, Ренессанса и более поздних культур. Но уже начиная с Джотто мы видим то явление, которое в византийской культуре было бы расценено, как упадок и неспособность решить проблему связи настенных изображений с плоскостью стены. Необходимость такой связи для художников Византии была очевидной и обязательной, органично входила в их художественное мышление. У Джотто же изображения со стеной связывает только ровный синий фон, исполненный традиционным азуритом. На нем располагаются фигуры, пейзажи, архитектура, трактованные уже иллюзорно, тяготеющие к натуралистичности. Эта иллюзорность, пожалуй, достигает пика в Сикстинской капелле, где Микеланджело ставит задачу преобразовать реальную архитектуру, создавая живописными средствами, вполне реально, люнеты с объемными фигурами в них, которые буквально «валятся» вниз, на зрителя.

Ничего близкого к этому в иконных изображениях нет. Для иконописной культуры необходима связь изображения с плоскостью иконной доски. Стенописец доренессансной культуры не ставил себе задачу разрушать реальную архитектуру и создавать живописными средствами какую-то иную. Для него связь и взаимодействие с архитектурными формами были весьма важными условиями создания образа.

При этом задача передавать на плоскости доски или стены идею пространства и трехмерных форм оставалась в силе, а стало быть, необходимо было создать особый способ «мышления вглубь». И, чтобы не сочинять иллюзорных «обманок», которые стали одним из любимых «открытий» для Европы XIV в., православные художники используют систему приемов, которую принято называть обратной перспективой. Надо признать, что до конца эта система не изучена, но в ней есть несколько очевидных для нас положений. Целью ее служит построение трехмерных форм таким образом, чтобы они принадлежали иконной (стенной) плоскости. Но при этом изображения (особенно лики) не становятся условной, упрощенно вычерченной разверткой. Идея пространства и формы в них сохраняется. Вблизи детали могут казаться странными, но на том расстоянии, которое предназначено для обзора, эти странности незаметны. Детали здесь служат целому, и целое выглядит более внятно (включая выражение глаз персонажей на любом расстоянии), а оттого более выигрышно, чем увеличенные в десятки раз станковые картины, помещенные на стенах западных храмов. Для достижения этой цели владение рисунком, передающим форму и привязывающим ее к плос кости, необходимо.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу