Я ушёл.

И больше никогда не видел Маршанского.

17.

В гостинице «Минск» я прожил ещё с неделю — до самого Нового года, и ещё чуть-чуть.

Утром пришла женщина из администрации и объявила, что номер должен быть освобождён в течение часа. Я пытался выведать у неё, в чём дело и что с Игорем, но она ничего не сказала.

Я собрал пожитки и поехал в мастерскую к Хальфину. Он познакомил меня с миллионером — может быть, он что-то знает.

Рустам выслушал мой рассказ, покачал головой, поцокал:

— Вот так Игорёк… вот так музыкант… вот так коллекционер…

Оказывается, Маршанский приобрёл не только графику Пепперштейна, но и несколько холстов Хальфина.

Позднее, от того же Рустама, я услыхал: Маршанский исчез — с концами, словно в прорубь провалился.

Говорили, что он с 5-ю миллионами убежал в Швейцарию — но слухи остались неподтверждёнными. Якобы давненько уже был он связан с бандитами, платил им, угождал, и вот — попал в немилость.

Слухи, домыслы.

Ясно, впрочем, что ни Щукиным, ни Морозовым бывший музыкант Маршанский не стал.

Зато я вскоре сделался московским художником.

Страдания юного Осмоловского

1.

Жизнь моя — без начала и конца — была сплошной ошибкой.

Рассказы эти — воспоминаний палимпсест — тоже ошибка.

Ничего, кроме ошибок, я вроде бы и не знаю.

В жизни-лесу, я, не Данте, затерялся в стволах-ошибках!

И были Вергилии, да тоже не те.

Вот, например, встретился я в Москве 1992 года с молодым человеком по имени Анатолий Осмоловский — и сразу захотел взять его себе путеводителем.

Вы спросите: куда?

А чтобы вывел он меня из туманного леса моего одиночества и слепых блужданий, моего неведения и конфуза — на солнечную поляну, где есть травка, солнце, просвет.

Где есть доступ к дальним горизонтам.

Плутать средь зарослей ошибок — разве это не трудно?

А иногда и очень-очень страшно.

Вот я и уверовал в молодого Толю Осмоловского — как в бога юного уверовал. Он был очень красивый, очаровательный.

Встретились мы с ним на какой-то выставке на Чистых прудах и пожали друг другу лапы. Он был бледный, неухоженный, с запущенной шевелюрой, похож на панка. Какой-то не от мира сего. И померещился он мне чем-то совершенно другим, чем я сам тогда был. Я был взрослый, но — беспомощный младенец, с опытом эмиграции, но — без ума (в грибоедовском смысле), читавший разные книжки, но — духовный зародыш.

А Осмоловский был юный, с импульсивными движениями вожака.

Вот я и подумал: Толик — мой Вергилий. Толик, выведи меня!

Он мне представился Заратустрой, знающим путь из болот и низин — на горные вершины.

В то время я остро почувствовал, что мне нужна банда, шайка. Не в криминальном, конечно, смысле, но — в беззаконном, неподвластном никому, неуправляемом. Чтобы были мы заодно против всего света. В одиночку, думал я, мне в этом городе не выстоять. А вот бандой, ватагой мы сможем нападать и исчезать, как арабская конница, как сюрреалисты, как чёрные пантеры какие-нибудь.

Конечно, мысли мои были смутные, незрелые, но импульс — к тайному сообществу, к отколовшейся группе, к совместному творчеству — верный. И чтобы группа стояла совершенно вне общества!

С этими надеждами я и пришёл домой к Анатолию Осмоловскому.

2.

Он жил тогда на Курской, в коммунальной квартире с каким-то ужасным алкоголиком, в страшной грязи и вони. Его тёмная, занавешенная комната была завалена пустыми банками из-под кока-колы и остатками пищи. На столе среди объедков и окурков лежала биография Бухарина, сборник статей Троцкого и, кажется, альбом Сикейроса. Были и другие книги — о революции и о современном искусстве.

Толик лежал в постели утомлённый, но алчущий. Он хотел побольше узнать о моей жизни, о заграничных скитаниях, об идеях в голове. А я смущался, мямлил. Ведь он сам, во плоти, казался мне самой лучшей, сияющей идеей, на которую я когда-либо наткнулся.

Осмоловский был новой, восходящей звездой московской художественной сцены. Он с друзьями выложил ХУЙ на Красной площади! Своими телами ХУЙ выложили!

О нём говорили как о дерзком молодом даровании, левом радикале, революционере, смельчаке, пришедшем на смену выдохнувшемуся концептуализму. Куратор и критик Виктор Мизиано слушал Толика чуть ли не на коленях — с молитвенно сложенными ладонями.

Я всегда ощущал себя чужим в любой социальной среде — литературной ли, художнической, или активистской. И Толик тоже не слишком дружил с профессионалами, предпочитая молодых людей люмпенского склада — мне это очень в нём нравилось. Молодость — она превыше всех занятий, рангов и принадлежностей. Молодость — это не возраст, это — концепт освобождения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

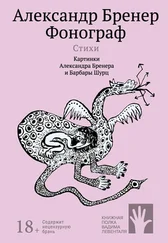

Купить книгу