Ella recogió algo. Una jirafa pasó entre nosotros -balanceando el cuello elegantemente incluso en medio del pánico reinante- y cuando desapareció vi que había agarrado una estaca de hierro. La asía sin tensión, dejando que el extremo descansara en el suelo de tierra. Volvió a mirarme, desencajada. Luego desvió la mirada hacia la nuca desnuda del hombre.

– Oh, Dios -dije, comprendiendo de golpe. Me lancé hacia ellos, gritando a pesar de que había pocas posibilidades de que mi voz llegara hasta ella-. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas!

Ella levantó la estaca en el aire y la dejó caer, partiéndole la cabeza como un melón. Su cráneo se quebró, los ojos se le abrieron desmesuradamente y la boca se le congeló formando una O. Cayó de rodillas y luego se derrumbó sobre la paja.

Yo estaba demasiado impresionado para moverme, incluso cuando un joven orangután me echó sus elásticos brazos alrededor de las piernas.

Hace tanto tiempo. Tanto tiempo… Pero todavía lo recuerdo bien.

No hablo mucho de aquellos días. Nunca lo he hecho. No sé por qué. Trabajé en el circo cerca de siete años y si eso no es tema de conversación, no sé qué lo será.

La verdad es que sí sé por qué: nunca he confiado en mí. Me daba miedo que se me escapara. Sabía lo importante que era guardar su secreto, y eso fue lo que hice… Durante el resto de su vida y aun después.

Nunca se lo he contado a nadie en setenta años.

Tengo noventa años. O noventa y tres. Una de dos.

Cuando tienes cinco te sabes tu edad al día. Incluso a los veinte sabes qué edad tienes. Tengo veintitrés, dices, o tal vez veintisiete. Pero luego, a los treinta, te empieza a pasar una cosa rara. Al principio no es más que un simple titubeo, un instante de duda. ¿Qué edad tienes? Ah, tengo…, empiezas a decir seguro de ti, pero te detienes. Ibas a decir treinta y tres, pero no es verdad. Tienes treinta y cinco. Y de repente empiezas a preocuparte, porque te preguntas si no será el principio del fin. Lo es, por supuesto, pero pasarán décadas antes de que lo reconozcas.

Empiezas a olvidar palabras: las tienes en la punta de la lengua, pero en vez de soltarlas sencillamente, allí se quedan. Subes al piso de arriba a por algo y cuando llegas allí no te acuerdas de lo que ibas a buscar. Llamas a tus hijos por el nombre de todos los demás y al final te lo dicen ellos antes de que logres recordarlo. A veces olvidas qué día es. Y acabas por olvidar el año.

Lo cierto es que yo no he olvidado exactamente. Es más bien que he dejado de prestar atención. Hemos cambiado de milenio, eso sí lo sé -tanto escándalo y tanta preocupación para nada, todos los jóvenes asustados y comprando comida en conserva porque algún perezoso decidió dejar espacio para dos dígitos, en vez de para cuatro-, pero eso ha podido ocurrir el mes pasado o hace tres años. Y además, ¿qué más da? ¿Qué diferencia hay entre tres semanas, tres años o tres décadas de guisantes deshechos, tapioca y pañales para adultos?

Tengo noventa años. O noventa y tres. Una de dos.

O ha habido un accidente o están haciendo obras en la carretera, porque una pandilla de ancianitas permanece pegada a la ventana del final del pasillo como niñas pequeñas o presidiarios. Son desgarbadas y frágiles, con el pelo tan fino como la niebla. La mayoría de ellas son una buena década más jóvenes que yo, y eso me pasma. Incluso cuando tu cuerpo te traiciona, la mente lo niega.

Estoy aparcado en el pasillo junto a mi andador. He mejorado mucho desde que me rompí la cadera, y le doy gracias a Dios por ello. Al principio parecía que no podría volver a andar -ésa fue la razón principal para que me trajeran aquí-, pero cada dos horas me levanto y doy unos pasos, y cada día llego un poco más lejos antes de notar que necesito dar la vuelta. Puede que todavía quede algo de vida en este viejo perro.

Ahora ya son cinco, cinco ancianas de pelo blanco pegadas unas a otras y señalando al otro lado del cristal con sus dedos torcidos. Espero un poco a ver si se van. Pero no se van.

Bajo la mirada para comprobar que los frenos están echados y me levanto con cuidado apoyándome en el brazo de la silla de ruedas para hacer el arriesgado cambio al andador. Una vez que he logrado estabilizarme, me aferró a los asideros de goma gris de los brazos y empujo el andador hasta que tengo los codos estirados, que resulta ser exactamente la anchura de una de las baldosas del suelo. Arrastro el pie izquierdo hacia delante, me aseguro de que está firme y arrastro el otro a su lado. Empujo, arrastro, espero, arrastro. Empujo, arrastro, espero, arrastro.

El pasillo es largo y mis pies no responden como antes. A Dios gracias, no es como la cojera que tenía Camel, pero me obliga a ir bastante despacio. Pobrecillo Camel; hacía años que no me acordaba de él. Los pies le colgaban inertes al final de las piernas de manera que tenía que levantar las rodillas y balancearlos hacia delante. Yo arrastro los pies, como si pesaran, y como tengo la espalda encorvada, me paso el día mirándome las zapatillas enmarcadas por el andador.

Me lleva un rato llegar al otro lado del pasillo, pero al final lo consigo… Y sobre mis propias piernas. Estoy feliz como un chiquillo, aunque una vez allí me doy cuenta de que luego tendré que volver.

Las ancianas señoras se separan para hacerme sitio. Éstas son las activas, las que pueden moverse por sí mismas o tienen amigas que las empujan en la silla de ruedas. Estas chiquillas todavía conservan la lucidez y son muy buenas conmigo. Yo soy un ejemplar raro por aquí: un anciano en un mar de viudas a las que todavía duele en el alma la pérdida de sus hombres.

– Eh, a ver -cloquea Hazel-. Dejad que Jacob eche una mirada.

Retira la silla de ruedas de Dolly unos pasos para atrás y se acerca a mí, dando palmas y con un brillo especial en sus ojos lechosos.

– ¡Oh, es muy emocionante! ¡Llevan así toda la mañana!

Me arrimo al cristal y levanto la mirada, entornando los ojos para protegerme de la luz del sol. Éste brilla tanto que me cuesta un momento ver lo que pasa. Luego las formas empiezan a aclararse.

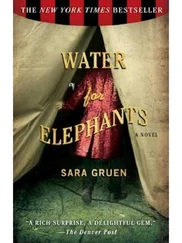

En el parque que hay al final de la manzana se levanta una carpa de lona con anchas rayas blancas y magentas y una inconfundible cúpula puntiaguda…

El corazón me late tan fuerte que tengo que llevarme una mano al pecho.

– ¡Jacob! ¡Oh, Jacob! -grita Hazel-. ¡Dios mío! ¡Dios mío! -agita las manos sin saber qué hacer y se vuelve hacia el pasillo-: ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Rápido! ¡Es el señor Jankowski!

– Estoy bien -digo tosiendo y dándome un golpe en el pecho. Eso es lo que pasa con estas ancianas. Siempre tienen miedo de que vayas a estirar la pata-. ¡Hazel! ¡Estoy bien!

Pero es demasiado tarde. Oigo el ñic-ñic-ñic de las suelas de goma y unos instantes después soy asaltado por las enfermeras. Supongo que, después de todo, no va a hacer falta que me preocupe por cómo voy a volver a la silla.

– Bueno, ¿y qué tenemos en el menú de hoy? -gruño mientras me llevan al comedor-. ¿Gachas? ¿Puré de guisantes? ¿Papilla? Ah, déjeme que lo adivine. Es tapioca, ¿verdad? ¿Es tapioca? ¿O esta noche nos toca arroz con leche?

– Ay, señor Jankowski, es usted tronchante -dice la enfermera sin expresión. Sabe muy bien que no hace falta que responda. Siendo viernes, hoy nos toca la nutritiva y nada interesante combinación de pastel de carne, maíz a la crema, puré de patatas instantáneo y una salsa que quizás haya visto un trozo de carne alguna vez en su vida. Y no entienden por qué pierdo peso.

Ya sé que algunos de los residentes no tienen dientes, pero yo sí, y quiero un buen asado. Como el de mi esposa, con sus rígidas hojas de laurel y todo. Quiero zanahorias. Quiero patatas hervidas con su piel. Y quiero un intenso y aromático cabernet sauvignon para bajarlo todo, no zumo de manzana envasado. Pero, sobre todas las cosas, quiero una mazorca de maíz.

Читать дальше