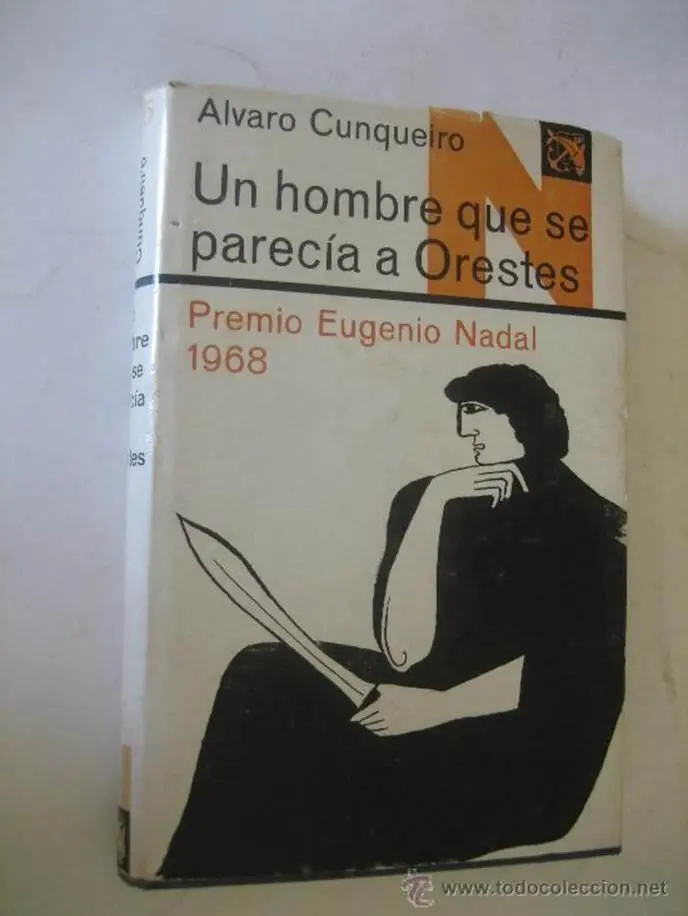

Álvaro Cunqueiro

Un Hombre Que Se Parecía A Orestes

– Ha llegado un hombre que se parece a Orestes.

– A Orestes sólo se parece Orestes.

– Luego, ha llegado Orestes.

ESQUILO: «La Orestíada»

La niebla abandonaba lentamente la plaza. Se podía ver ya la alta torre de la ciudadela sobre los rojos tejados, y las golondrinas salían de sus nidos, dejándose caer con las alas abiertas pata el primer vuelo matinal. En una casa frente al palacio, una mujer abrió una ventana, se asomó y tiró a la calle unas flores marchitas. Un labriego con un azadón al hombro, montado a mujeriegas y a pelo en un asno ruano, cruzó la plaza en dirección a la puerta del Palomar, la más baja de todas, casi un postigo, empedrada de chapacuña a la portuguesa, y la única que siempre estaba abierta y sin guarda. Cerca de la puerta, en la esquina de los soportales, unas campesinas posaban en el suelo cestas con ristras de cebollas. Eran cuatro, una vieja flaca y arrugada, que ataba en la cabeza un pañuelo rojo, y tres muchachas. Las jóvenes llevaban el cabello suelto, que les caía por la espalda hasta la cintura. Era la moda labriega del país para solteras. Charlaban y reían colocando las cestas, arreglando las ristras de cebollas doradas, de cebollas rojas, de cebollas azules.

– ¡Madrugamos! -exclamó el del asno ruano dirigiéndose a las mujeres.

– Hoy es día de ofrecerles cebollas a los santos Cosme y Damián -aclaró la vieja, mientras se ataba el delantal blanco.

– ¡Que nos ayuden! ¡Se me pasaba! Cuando regrese de echar el agua, yo mismo les llevaré una ristra.

Detuvo el asno y se volvió para echar un vistazo a las cestas.

– ¡No son malas ésas! ¡Sicilianas dulces! Yo las cosecho muy decentes, de pico, que para ensalada de parida no hay otras.

– ¡El mayordomo de los santos no estará de parto! -rió la vieja.

– Yo no le llevo las cebollas al mayordomo, aunque él se coma su precio o se lo beba, que las ofrezco a los santos hermanos, que nacieron de un vientre, Cosme el primero, de cabeza, y con la mano derecha tirando de un pie de Damián, que venía detrás. Según las pinturas de la Basílica, traían un letrero con su nombre en la perrera, que por lo que allí se ve, ya nacieron cubiertos. La madre fue una señora muy fina, con pamela ceñida de trenzados de rosas. Cuando yo era niño, creciendo todo mi cuerpo naturalmente, y mi cabeza a compás, se me quedaban las orejas chiquitas, como cerezas, tanto que no oía las palabras largas, esas que los gramáticos que estudiaron mi caso llamaron trisílabas o polisílabas, que no daban entrada, lo que solamente podían hacer las palabras pequeñas o monosílabas, como sí, no, pan, can, o silbidos, y me llevaron unas tías mías, que eran pasteleras, ofrecido a los santos fraternos con unas orejas postizas de masa de bollo suizo, y a poco de la romería las mías tomaron su marcha con prisa, y aquí estoy ahora con ellas bien naturales.

Se quitó la gorra para que se las viesen a sabor.

– ¡Un poco alargadas! -comentó la más joven de las muchachas, una rubia risueña.

– ¡Ya había oído yo ese milagro! -acordó la vieja-. ¡No sabía que habías sido tú!

– El milagro anduvo en coplas -afirmó el labriego, arreando al asno con la boina.

Saliendo de la plaza por la puerta del Palomar se veía toda la huerta de la ciudad, tendida en el círculo que formaban ocres y estériles colinas. Se sabía por dónde iba el río por los altos chopos de las dos orillas. El palomar estaba cabe la puerta, redondo, tejado a cuatro aguas y con dos filas de agujeros de buche para las zuritas, debajo del alero. Calcaban el palomar por la Ascensión del Señor, y una vez hecho el encalo, y dada una mano de almagre a la puerta, el pintor renovaba la leyenda sobre el dintel: PALOMAR DE BRAVAS DEL REY. El camino que subía de la vega a la ciudad, al llegar al palomar se partía en dos, que volvían a unirse a la sombra de una higuera, ya junto al foso, en el umbral de la puerta.

Un hombre estaba sentado en el banco de piedra adosado al palomar. Se levantó apoyándose en el grueso bastón, como despertando sobresaltado de una dormitada, y dio unos pasos para mejor poder contemplar la curva de la muralla, que allí mismo iniciaba la bajada hacia los baluartes, encima del molino y de los abrevaderos, en un canal del río. Entre las oscuras piedras cuadradas florecía la valeriana, y aquí y allá la hiedra trepaba hasta las almenas. Las lluvias invernales habían trabajado en los cimientos de un cubo, que al fin se había derrumbado. Más abajo, ya en los baluartes, en cuerdas tiradas de almena a almena, colgaba ropa a secar. Por la brecha que hacía el cubo derruido se veía parte de los jardines del Estudio Mayor. Lentamente el hombre se dirigió hacia el foso, y antes de llegar al puentecillo de madera, con el pie derecho impulsó un guijarro a las aguas verdosas, en cuya superficie flotaban los albos botones de la rosamera. Se detuvo junto a las vendedoras de cebollas.

Era muy alto, y casi ponía los rizos de su frente en el farol de aceite que colgaba de la bóveda del arco. Sus grandes ojos negros lo miraban todo amistosa y demoradamente. Señaló con el bastón una de las cestas de cebollas. En el anular de la mano con que sostenía el bastón brilló la enorme piedra violeta de la sortija.

– ¡Doce reales nuevos, señoría! -dijo la vieja-. ¡Un príncipe con un paralís no le manda mejores cebollas a los santos Cosme y Damián!

El hombre del bastón y la sortija cumpliría treinta años. Cortaba la barba redonda, dulcificando un mentón agudo. Tenía el pelo de la cabeza castaño oscuro, pero el de la barba era negro. Pese al mirar amistoso, los delgados labios no parecían dados a la sonrisa. Llevó la mano izquierda al cuello y se acarició, pensativo. Las muchachas lo miraban. El jubón azul lo llevaba desabrochado, y le asomaba el entredós que bordeaba la fina camisa blanca.

– ¡Doce reales es un pedir! -dijo una de las muchachas, levantando una ristra de cebollas.

– ¡Los santos tienen memoria del coste de la ofrenda! -aseveró la vieja.

Habían llegado más mujeres con sus cestas de cebollas y jarrillos de barro blanco llenos de miel, y un pequeño mercado se hacía bajo los soportales de la plaza. El hombre del jubón azul, sin responder palabra a la oferta que le hacían, pasó por entre compradores y vendedores, y se dirigió hacia la fuente. Posó el bastón en el suelo, metió las manos en el agua del pilón y las llevó después al rostro. Por tres o cuatro veces lo hizo. Mantenía las palmas mojadas contra las soleadas mejillas durante unos instantes. Un mendigo se le acercaba, sonriéndole, mostrándole una jaula de mimbres pintados de verde y de rojo, dentro de la que volaba un mirlo. Desdentado, silbidos le salían al mendigo envainados en las palabras.

– ¡Canta de iglesia y de profano! ¡No hay otro! ¡Las mujeres empeñadas en ofrecerles cebollas a Cosme y Damián! ¡Ya que no hay músicos en la ciudad, llevémosles a los hermanos médicos un cantor! Te lo pongo a prueba en la taberna.

Sacó la gruesa lengua y se lamió los labios. Escupió un pelo de la barba intonsa, selvática y canosa, y volvió a sonreír, moviendo la jaula, ofreciéndosela, sostenida con las dos manos, al extranjero.

– ¿Porque tú eres extranjero, no? -preguntó el mendigo, serio de pronto, los vivos ojillos posados en los grandes ojos negros del hombre del jubón azul, el bastón de caña con puño de plata y la sortija de oro con la piedra violeta. Y a como tientas de ciego, o mejor como lamiendo con la mirada de aquellos ojillos que brillaban bajo las espesas y revueltas cejas, recorría el rostro del extranjero, o de lo que fuese, se fijaba en las ricas ropas, en la hebilla del cinturón que figuraba una serpiente que se anillaba en un ciervo, y en las finas manos, y en el puño de plata del bastón. Y en las altas botas cubiertas del verdoso lodo de los caminos de más allá de los montes, más verde cuanto más seco.

Читать дальше