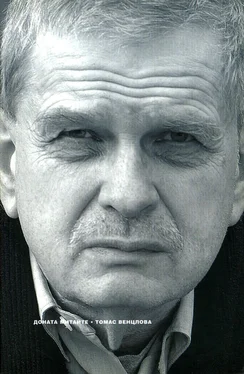

В университете Томас Венцлова читает разные курсы: русскую поэзию XIX века, русский символизм, спецкурсы о Пастернаке и Цветаевой, историю русской критики от Ломоносова до Бахтина, введение в лотмановскую семиотику, спецкурс «Литература и миф», обзор польской литературы, обзоры русской поэзии XIX и XX веков, литовский язык, семинары для начинающих «Славяне – лауреаты Нобелевской премии», «Коммунизм и литература».

Читал он и курс о нерусской литературе бывшего СССР (литовской, латышской, эстонской, молдавской, грузинской, армянской, киргизской). В весеннем семестре 1999 года преподавал историю польской литературы (модернистский период) в Гарвардском университете, в котором ему и раньше случалось читать отдельные лекции, а в 2002 году – лекцию о культурной истории Вильнюса. После того как вышел на пенсию известный профессор Виктор Эрлих, знаток русской литературы и критики XX века, особенно формализма, Томас Венцлова остался в университете «уникальным специалистом в области поэзии, таких профессоров в Йеле больше нет» [347]. Бывший аспирант Венцловы, ныне и сам Йельский профессор, Владимир Гольштейн говорит: «Я, как и многие другие, считаю, что лучше Томаса никто стихов не анализирует. Это распространяется и на его студентов. На многих конференциях, где обсуждают стихи, учеников Томаса очень интересно слушать. По сравнению с ними то, что говорят другие, иногда кажется любительством, биографизмом или разведением идеологии (фрейдизм, феминизм, деконструктивизм). А внимания к стихам и поэзии не видно. Аспиранты, как правило, Томаса очень любят, у него всегда их много». [348]

Для студентов и аспирантов очень важно и неформальное общение, дома у профессора, где все говорят свободно и открыто. Им интересен жизненный опыт Венцловы, его связь с историей и культуруй: «Не каждый день встречаешь людей, для которых литературная и интеллектуальная история нашего века – это история собственной жизни. Дед Томаса учился у Фаддея Зелинского, отец был незаурядной фигурой в советской литературе. Сам Томас общался со многими знаменитостями, от Ахматовой до Бродского, от Милоша до Адама Михника.

Томас сам довольно стеснительный и скромный по характеру, и он никогда не заводит разговор о своих многочисленных и многосторонних знакомствах, но все же при общении чувствуешь недоступную глубину знания и понимания обстоятельств, в которых сложилась культура нашего времени, хотя бы в Восточной Европе» [349]. В неформальной обстановке студенты слышат рассказы и анекдоты, которых профессор знает множество, они слушают, как он подпевает песням Булата Окуджавы.

Впервые Венцлова услышал поющего Окуджаву еще в 1960 или 1961 году, попав по большому блату на его концерт в московском «Артистическом кафе» [350]. Окуджаву слушали и любили и в литовской Хельсинкской группе. Людмила Алексеева, в 1976 году гостившая дома у Виктораса Пяткуса, вспоминает, что Окуджава для литовской группы выражал их собственную солидарность и решимость: «Викторас поставил пластинку с песней Окуджавы из фильма „Белорусский вокзал“ („И, значит, нам нужна одна победа…“). Это была песня о Великой Отечественной войне, но мои друзья литовцы придали ей определенный смысл. Они встали в круг, обняли друг друга за плечи и пели. Я их поняла и, встав в круг, запела вместе с ними». [351]

Хотя студенты мало знают о литовских стихах своего профессора, они посоветовали Диане Сенешаль, которая, еще учась, переводила с русского стихи Беллы Ахмадулиной, консультироваться у Венцловы, «потому что он – поэт» [352]. Венцлова терпеливо читал переводы, комментировал их, и Сенешаль стало интересно, что за поэт сам профессор: «Не зная в то время ни слова по-литовски, я все же взяла его книгу в библиотеке. Я помню ясно, как я сидела на холодном библиотечном полу, окруженная полками, и открыла книгу на стихотворении: „Sustok, sustok. Suyra sakinys. / Stogų riba sutampa su aušra. / Byloja sniegas, pritaria ugnis…“ [353]. Я мгновенно почувствовала в горле что-то вроде подавляющей грусти и восхищения, прочитав эти первые строки. В этот миг значение казалось второстепенным. Все находилось в звуке» [354]. Так, со знаменитого виланелля (поэт Роландас Растаускас назвал его «быть может, самым трагичным поэтическим перлом послевоенной литовской лирики» [355]) началось знакомство будущей переводчицы и с поэзией Томаса Венцловы, и с литовским языком, который ей преподавал тот же профессор.

Впервые после эмиграции страну, тогда еще именовавшуюся Советским Союзом, Томас Венцлова посетил в июне 1988 года как турист. Путешествие было рискованным, и то, что он на него решился, было шагом в определенной степени авантюристским. Венцлова сам признается в своих страхах и в том, что написал даже своеобразный документ, который заверил у нотариуса и оставил друзьям в Америке. В нем он объясняет, что едет в Советский Союз туристом, поэтому не собирается заниматься политической деятельностью. Если он все же покажется в советских средствах массовой информации и примется делать заявления, это можно будет истолковать лишь двояко: или к нему применили какие-то очень сильные средства физического воздействия, или это двойник, человек на него похожий [356]. Ничего подобного не случилось, зато удалось повидаться с мамой, приехавшей из Вильнюса в Москву, а в Ленинграде – с сыном и старыми друзьями: Буткявичюсом, Моркусом, Катилюсом и другими. Впечатления этого «белого и жаркого июня» вдохновили стихотворение «Улица Пестеля», в котором, по словам поэта, страх «обращен в слово», а «время сплотилось в смысл».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)