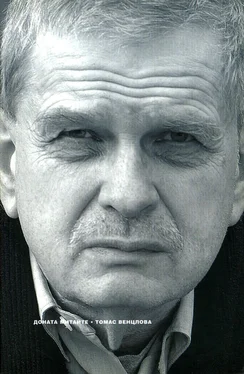

Осенью 2003 года, во время международного симпозиума о будущем памяти (Gespräche über die Zukunf der Erinnerung), были прочитаны, а позднее и опубликованы тексты обоих поэтов: «Вильнюс» Милоша и «Я хотел бы видеть спокойное достоинство, ответственность и бесстрашную память» Венцловы [383]. Это как бы вторая часть диалога.

В начале своего письма о Вильнюсе Милош пишет Венцлове: «Город, который я знал, входил в состав Польши и назывался Вильно; <���…> твой город был столицей Литовской ССР и назывался Вильнюс. <���…> Тем не менее один и тот же город; его архитектура, пейзаж окрестностей, его небо создали нас обоих» [384]. Каждый из поэтов видит свой, неповторимый Вильнюс, но и для одного, и для другого важна архитектура Вильнюса, амальгама его культур, его судьба; важно, чтобы народы, живущие в городе, увидели друг друга и нашли общий язык, чтобы жители осознали всю историю этого «города-палимпсеста» [385]целиком, а не выборочно – только «своей» его части. Симптоматично и то, что посвященное Вильнюсу произведение Милоша и Венцловы – диалог. Венцлова утверждает, что Вильнюс «был и всегда останется городом диалога» [386]. Ему кажется не случайным, что «важнейший вклад в мировую культуру» Бахтина, проведшего детство в Вильнюсе, «как раз и состоит в проницательном анализе самого понятия диалога». [387]

Свой «вильнюсский текст» Венцлова начал еще в самой первой самиздатской книжечке Pontos Axenos, в которой Вильнюс назван «единственным городом». В одном из стихотворений 1965 года поэт пишет: «Мой город – высок и мертв». Эти строчки, как и многие другие, обусловлены тем ощущением вильнюсской реальности, которое сам поэт определил в диалоге с Милошем, говоря о Вильнюсе: «Для меня он никогда нормальностью не был. В детстве я очень сильно, хоть и неясно, ощущал, что мир вывихнут, опрокинут, искалечен. <���…> В моем Вильнюсе существовали только анклавы, дающие некоторое представление о том, исчезнувшем, нормальном мире» [388]. В упомянутом стихотворении город «ценой души <���…> покупает кислород». Эта ненормальность была обусловлена тоталитаризмом.

В строках «Там истлевал, шурша во мгле, тростник, / и сталь мерцала, заткнута за пояс, / и камень к человеку жил впритык, / и вспыхивал бензин, и мчался поезд» [389]стихотворения «Nel mezzo del camin di nostra vita» Венцлова пытался напомнить о погибших – русском поэте и переводчике Константине Богатыреве, убитом в Москве у дверей своей квартиры, языковеде Йонасе Казлаускасе, чей труп нашли в реке Нярис, погибшем под колесами поезда поэте Миндаугасе Томонисе (видимо, все эти смерти – дело рук КГБ), о Ромасе Каланте, совершившем самосожжение в знак протеста против оккупации Литвы [390]. Слова «сталь мерцала, заткнута за пояс» можно прочесть и как утверждение, что город не побежден, поскольку сталь, железо в литовской поэзии обычно ассоциируется с бунтом, восстанием, борьбой. Появление своеобразного города-призрака, безлюдного и безжизненного, в прощальной «Оде городу» тоже обусловлено ненормальностью тогдашней жизни:

И над хлябью и твердью

в едкой соли огни

кристаллической смертью

проплывают. Одни

фонари да машины,

да впотьмах, где река,

сонных сосен вершины

шевельнутся слегка. [391]

В литовском подлиннике последние четыре строчки этой строфы звучат так: «Плывут пустые машины, / Плывет толпа мостов, / И неживой сосновый бор / Делает шаг во сне». Быть может, эту картину подсознательно сформировали яркие впечатления детства, проведенного в Вильнюсе (в то время «ненормальном»): «В самый первый день после школы я заблудился в руинах; это мучительное беспомощное блуждание в поисках дома, которое продолжалось добрых четыре часа (некого было спросить, потому что людей повстречал немного, к тому же никто не говорил по-литовски), стало для меня чем-то вроде личного символа». [392]

Ощущение лабиринта повторялось наверняка не один раз, потому что в дневнике 1958 года оно снова красноречиво воссоздано уже на основе новых впечатлений ночного Вильнюса: «Кошмарное путешествие по вильнюсскому гетто, по улицам и дворам, достойным Голема. В полночь улица Тимо со слепыми, без стекол, окнами, поднимающаяся несколькими ярусами в угрюмую гору, потом окрестности Августинцев, переулок Стиклю, деформированное убийствами и падалью пространство, наконец, созданный в духе Кафки двор неподалеку от музея, где попадаешь словно в скрещение тысячи глаз: разрушенные измерения у новых, не менее жестоких строек улицы Музеяус, перекрестки и сводчатые ворота – непобедимый, во все стороны один и тот же лабиринт, из которого под конец мы бежали сломя голову. Истерический фосфоресцирующий или розовый свет, свет чумы, иногда прорывы в другие планы, словно моментальные метафоры. Навеять такие впечатления может далеко не каждый – быть может, ни один – город на свете: здесь важно, что он запущенный, распадающийся, полусгнивший, словно потонувший корабль» [393]. Образу города-корабля уже много веков, но то, что Вильнюс в «Оде городу» перенесен к морю, имеет глубокий символический смысл. Как писал один из, пожалуй, важнейших учителей Томаса Венцловы Юрий Михайлович Лотман, вокруг города, который находится на окраине культурного пространства, у моря, «будут концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий будет неотделима от этого цикла городской мифологии» [394]. Потому жизнь Вильнюса – корабля, плывущего по воле волн средь грозных морских валов, – кажется очень хрупкой; город покинут на милость бога ветров, как бы сдан под его покровительство:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)