«Я думаю, что мы немножко углубились в дебри догматических споров… Так чтобы вас повеселить, я вам расскажу историю… о вреде догматизма. Один человек, старый еврей из како го-то маленького местечка, приехал в город Москву на один день. Наутро ему уже надо уезжать. И он сделал себе массу покупок, но он очень хотел попасть в Большой театр. Он подскочил, взмыленный, с покупками к Большому театру. Там была премьера, но ему уда-лось достать билет на эту самую премьеру, даже хороший билет, во второй ряд. И он оказался рядом с прекрасным, пахнущим каким-то французским одеколоном, надушенным стариком с холеной бородкой. Это был Немирович-Данченко… Шел балет «Пламя Парижа». Еврей долго мучился, потом наклонился к Немировичу и сказал: “Слушайте, папаша, когда будут петь?” Немирович погладил свою холеную бородку и сказал: “Голубчик, это балет, здесь не поют”. И в этот момент запели “Саира!”… [131]Тогда еврей наклонился к Немировичу и сказал: “Что, папаша, тоже первый раз в театре?” Понимаете, – заключил рассказчик, – можно петь и в балете. Не будем догматиками…»

И правда, всякое бывает в искусстве. Могут запеть в балете. Может вдруг – во второй половине XX века – возродиться в России устная, догутенбергского типа, поэзия. И – соединиться с музыкой, чтобы, как сказал в том же выступлении Галич, обрести в простой мелодии «дополнительные новые краски… еще какую-то грань своего существования». Чтобы уловить эту грань, нужно не так уж много: стих, рожденный звучать, должен быть услышан…

* * *

…Пятнадцатое декабря 1977 года. Звоню друзьям в Нью-Йорк, чтобы поделиться радостью – рождением дочери. После поздравлений, расспросов, пожеланий – внезапная перемена тона: «Володя, возьми себя в руки, соберись, это очень серьезно… Сегодня, несколько часов назад, умер Саша. Погиб. Убило током в квартире…».

С тех пор прошло много лет, но все еще отчетливо помнится ощущение страшного обвала, падения стремглав с небес на землю, жестокого обрыва из счастья в непоправимое горе. Забыть это тем более трудно, что из года в год, в день рождения Майи, неизбежно вспоминается нелепый, трагический уход Саши Галича…

В июне 1987 года в Париже Таня Максимова вручила нам пачку машинописных страниц и наклеенный на деревянную подложку фотопортрет Галича – всё, что уцелело от пожара два года назад в квартирке Нюши на рю Пирене. Портрет произвел странное впечатление – из-за смертельной бледности, лежавшей на Сашиных губах и подбородке. Подпалина долгие годы хранила запах дыма – того самого дыма, от которого задохнулась Нюша, заснувшая в постели с непогашенной сигаретой…

«Казалось, что мелодии падают к нему с неба…». Беседа с Татьяной и Сергеем Никитиными

Сергей, Татьяна

С недавних пор знаменитый дуэт Никитиных стал чаще появляться в США, где теперь живут их сын Саша, говорящая по-русски невестка Мэрибет, которую они зовут Марусей, и двое внуков.

Однажды трое Никитиных приехали к нам в вирджинский пригород Маклейн. Знаком я был только с Сережей, но с первых же секунд показалось, что давно знаю всех: тут же, с порога, заговорили об общих друзьях, которых не счесть, о встречах с Булатом и другими поэтами-певцами, о том, что происходит сегодня с бардовской песней. После ужина нас ждал сюрприз: из никитинской машины были извлечены две гитары, и начался настоящий музыкально-поэтический пир…

В тот вечер Никитины рассказали мне, что нижегородское издательство ДЕКОМ готовит книгу воспоминаний об Окуджаве, и уговорили меня принять в ней участие. [132]Тогда же возникла идея этого интервью. Но Таня улетела в Италию, Сережа – в Москву, и было решено поговорить с помощью компьютеров. Эта форма общения и определила во многом характер нашей виртуальной беседы…

Начать ее я решил так, чтобы с ходу расшевелить моих собеседников и услышать от них то, что еще не звучало в их прежних высказываниях и интервью…

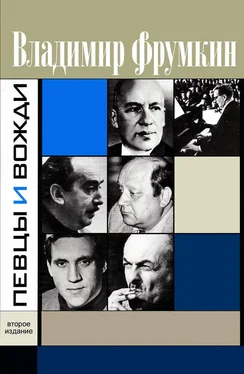

В. Ф. Сережа, мы с тобой знакомы, страшно сказать, почти сорок лет уже, но ты в какой-то мере так и остался для меня загадкой. Кто ты в конце концов? Какая ниша в российской песенной культуре принадлежит тебе и твоему дуэту с Таней?

Когда-то участников независимой части этой культуры называли бардами и менестрелями, причем под первыми обычно разумели тех, кто сочинял и слова, и мелодию песни, а под вторыми – исполнителей этой песни. Ты – гораздо больше, чем исполнитель, ты – композитор подавляющей части своего песенного репертуара. И звучание твоих песен не оставляет сомнений в том, что это явление той самой, родившейся в 50-е годы неофициальной культуры, а не разновидность – пусть и более умная и более личностная – набившей оскомину советской (а теперь и постсоветской) эстрады. Но чем именно это впечатление вызвано?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)