An der Wand konserviert werden jedoch nur die wenigsten Formen. Im Bereich des Szenegraffitis hat es bislang gar keine derartigen Bemühungen um Erhaltung gegeben. Die Szene verschafft sich daher auf einem anderen Weg Abhilfe, um ihre Werke vor dem dauerhaften Verschwinden zu bewahren: Sie fotografiert die Graffitis und stellt sie im Internet aus (FERRELL 2016: xxxiv).7 PAPENBROCK weist darauf hin, dass die Vergänglichkeit der Graffitis dadurch jedoch nicht aufgehalten wird, weil auch das Internet ein flüchtiges Medium ist (2015: 171).

Graffitis sind zwar in materialer Hinsicht an einen Ort gebunden, die Ortsbindung besteht jedoch nicht in semantischer Hinsicht (TOPHINKE 2017: 167). Die meisten Szenegraffitis können an beliebigen Orten platziert werden, ohne dass dies ihre konzeptionelle oder referenzielle Semantik beeinflussen würde.8 Damit unterscheiden sie sich von anderen Formen der Schriftlichkeit im öffentlichen Raum, die sich häufig gerade dadurch auszeichnen, an den räumlichen Kontext gebunden zu sein, in dem sie platziert sind (vgl. dazu AUER 2010). Diese Formen werden auch als indexikalisch bezeichnet. Eine semantische Ortsbindung besteht beispielsweise bei Warnschildern mit der Aufschrift „Achtung Rutschgefahr“, die typischerweise an oder auf frisch gewischten Flächen platziert werden (AUER 2010: 276). HENNIG (2010: 82) argumentiert, dass bei derartigen Formen ortsgebundener Schriftlichkeit der verbale Code (die Beschriftung) mit anderen Zeichensystemen (z.B. bildlichen Elementen) und dem Ort der Anbringung interagiert und sich das „grounding“9 (LANGACKER 2008: 260ff.) dieser Formen über dieses Zusammenspiel ergibt. Rezipienten können das Schild „Achtung Rutschgefahr“ demzufolge richtig interpretieren, weil die lokale und temporale Gültigkeit der Aufforderung durch den Ort, an dem das Schild platziert ist, und das Hier und Jetzt gegeben sind (HENNIG 2010: 82).

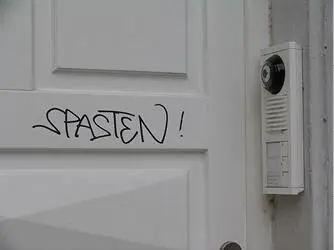

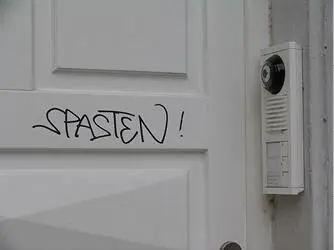

Es gibt auch Graffitis, die einen indexikalischen Bezug aufweisen. Diese Formen beziehen sich direkt auf die Umgebung und sind von dieser in semantischer Hinsicht abhängig. Ein Beispiel für indexikalische Graffitis zeigt Abb. 5: Auf diesem Foto ist der Schriftzug SPASTEN! mit einem Marker an eine Haustür geschrieben worden (24866). Die Platzierung klärt hier über die referenzielle Bedeutung des Substantivs auf: Die Wortsemantik bezieht sich offensichtlich auf die Bewohner des Hauses. Bei einer anderen Platzierung würde sich die Bedeutung des Graffitis dementsprechend verändern.

Abb. 5: Indexikalisches Graffiti

Bei den meisten Szenegraffitis liefert der räumliche Kontext demgegenüber keinen Hinweis für die Interpretation. Dies gilt insbesondere für die Graffitinamen: Der referenzielle Bezug der Graffitinamen ergibt sich nicht aus ihrer Platzierung. Daher ist AUER zuzustimmen, der Graffitis mehrheitlich zu den nicht-indexikalischen Zeichen zählt (2010: 279).10

Wenn es um eine generelle Beschreibung des Phänomens Graffiti geht, so wird in verschiedenen Publikationen der „öffentliche Raum“ herangezogen, um Graffitis zumindest grob räumlich verorten zu können.1 Dabei ist jedoch oft nicht ganz klar, was genau der Begriff „öffentlicher Raum“ umfasst. Ein Raum kann zunächst mit DE CERTEAU als „ein Ort, mit dem man etwas macht“ verstanden werden (1988: 218). Eine Straße wird beispielsweise erst durch die Passanten, die sich in ihr bewegen, zu einem Raum; Räumlichkeit setzt dementsprechend Bewegung voraus (DE CERTEAU 1988: 218f.). Nicht ganz einfach zu bestimmen ist jedoch, wann ein Raum als öffentlich gilt.2 Es kann selten eindeutig zwischen privaten und öffentlichen Bereichen unterschieden werden. Erschwert wird eine Begriffsbestimmung zusätzlich durch verschiedene Definitionen, bei denen je nach disziplinärem Hintergrund ein anderer Fokus vorliegt.

Für eine generelle Verortung der Graffitis eignet sich eine weit gefasste Definition des öffentlichen Raums, bei der es weniger um die Eigentumsverhältnisse und mehr um die Zugänglichkeit zu Räumen geht. Ein solches Begriffsverständnis wird auch im „Metzler Lexikon Kunstwissenschaft“ zugrunde gelegt, wenn es um die Beschreibung von „Kunst im öffentlichen Raum“ geht. Der öffentliche Raum umfasst demnach diejenigen Bereiche, „die der Bevölkerung ohne Beschränkung zugänglich sind“ (DOGRAMACI 2011: 242). Gleichzeitig gehören zum öffentlichen Raum auch „Zonen reduzierter Zugänglichkeit“ wie Banken und Schulen und sogar private Bereiche wie Hotelhallen und Einkaufspassagen, solange sie von einer größeren Öffentlichkeit besucht werden können (DOGRAMACI 2011: 242).

Den öffentlichen Raum bei einer Verortung von Graffiti zu nennen, ist sinnvoll, weil dieser Aspekt – was mit der Transgressivität der Zeichen einhergeht – für die Akteure selbst äußerst relevant ist. Dies lässt sich exemplarisch an einer Aussage des Hamburger Writers ZAK darlegen, der im Interview gefragt wird, wie wichtig die Umgebung für seine Werke ist: „Sehr wichtig. Ich bin ja kein Studio-Gangster. Graffiti muss draußen sein, damit es lebt, sich frei entfalten kann und wahrgenommen wird.“ (ZAK in Juice 115/2009: 100) Auch FERRELL UND WEIDE, die die Platzierung von Graffitis untersuchen, stellen fest, dass

[a]bove all, graffiti writers seek recognition, and in order to get the recognition they crave, they need people to see their graffiti. Because of this, each act of writing graffiti involves a deliberate decision weighing visibility, location and risk. (2010: 51)

Das Szenegraffiti ist damit an den öffentlichen Raum gebunden. Wie auch ZAKs Aussage anzeigt, geht es primär um die Sichtbarkeit der Werke: Die Graffitis sollen gesehen werden – und zwar sowohl von Szenemitgliedern als auch von Passanten, die, ob gewollt oder ungewollt, ebenfalls zu Rezipienten gemacht werden. Dies zielt darauf ab, die Writer bekannt zu machen, denn – wie LEWISOHN treffend formuliert – „Fame is the name of the game in graffiti writing“ (2008: 43).

Schrift im öffentlichen Raum ist Gegenstand der Linguistic-Landscape-Forschung (vgl. dazu GORTER 2006, BACKHAUS 2007, SHOHAMY UND GORTER 2009, SHOHAMY ET AL. 2010, AUER 2009, 2010). Nach einer viel zitierten Definition von LANDRY UND BOURHIS konstituieren sich Linguistic Landscapes insbesondere durch „[t]he language of public road signs, advertising bill-boards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings“ (1997: 25).3 In dieser frühen Definition werden Graffitis noch nicht als Bestandteil der Linguistic Landscape gewertet. In späteren Publikationen, z.B. bei PENNYCOOK (2009, 2010), finden Graffitis jedoch Berücksichtigung. Allerdings bilden sie innerhalb der Linguistic-Landscape-Forschung nach wie vor einen eher marginalen Untersuchungsgegenstand.

Es wurde bereits darauf hingewiesen – und auch die Definition von LANDRY UND BOURHIS (1997) macht dies deutlich –, dass Graffitis im öffentlichen Raum nicht isoliert stehen, sondern von einer Vielzahl weiterer ortsfester Schrift umgeben sind. Wie das Foto in Abb. 6 zeigt, das im Mannheimer Stadtbezirk Neckarstadt-West aufgenommen wurde, erscheinen Graffitis etwa in direkter Umgebung zu Ladenschildern („Stadtteilbüro“), Postern (Einladung zur „Stadtteilgruppe“), Fensterwerbung („Waschen 7–10 Uhr“, „1,90 €“) und Hausnummern („28A“).

Abb. 6: Verschiedene Formen ortsfester Schriftlichkeit im öffentlichen Raum (31057)

Die Linguistic-Landscape-Forschung unterscheidet diese Formen in Top-down- und Bottom-up-Zeichen, je nachdem, ob sie offiziell von Behörden (Top-down) oder inoffiziell von Unternehmen oder Privatpersonen zu Werbezwecken (Bottom-up) angebracht wurden (GORTER 2006: 3). Daran zeigt sich, dass die Anbringung von Zeichen im öffentlichen Raum auch von der „Agentivität und Macht“ der Zeichenproduzenten zeugt (AUER 2010: 295). Sie symbolisieren „die Macht der Agenten, die sie angebracht oder aufgestellt haben“ (AUER 2010: 295). Da die Autorenschaft der Zeichen für die Rezipienten jedoch gar nicht ohne Weiteres zu erkennen ist, ist es „die Struktur des Zeichens selbst, die seine Autorität zu einem wesentlichen Maß garantieren muss“ (AUER 2010: 296). Straßenschilder und Verkehrsschilder, für deren Herstellung ein verhältnismäßig großer technischer Aufwand betrieben wird und die somit auch auf dauerhafte Gültigkeit ausgelegt sind, vermitteln dementsprechend mehr Autorität als Zettel (AUER 2010: 296). Noch weniger Autorität geht von Graffitis und anderen handschriftlich hergestellten Zeichen im öffentlichen Raum aus (AUER 2010: 296).

Читать дальше