1 ...8 9 10 12 13 14 ...32

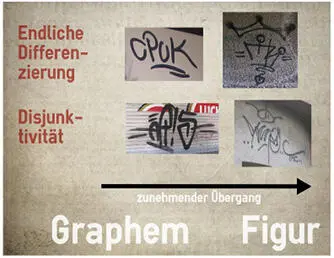

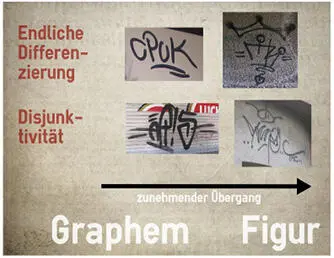

Abb. 4: Der Übergang von Graphemen zu Figuren

Neben der Schriftgestaltung können auch inhaltliche Aspekte die Sinnzuweisung im Graffiti beeinflussen. Das „Meaning-making“7, also das Aushandeln von Sinn und Bedeutung, wird für die Rezipienten beispielsweise erschwert, wenn Graffitis als Wörter ohne eine lexikalische Bedeutung erscheinen. Dies ist insbesondere bei den Graffitinamen der Fall: Da die Writer in ihrer Namenwahl relativ frei sind, werden Namen oftmals aus Neologismen gebildet.8 Bei Namen wie PANIK (30796) und HOPE (30762) erfassen die Rezipienten zumindest die konzeptionelle Semantik, auch wenn Szeneunkundige diese Graffitis wohl nicht als Namen, sondern eher als Appellativ interpretieren würden. Ist bei einem Graffiti hingegen keine transparente Semantik erkennbar, ist das „Meaning-making“ für Außenstehende noch schwieriger. So aktiviert ein neologistischer Name wie WES weder eine konzeptionelle Semantik, noch kann er einem Referenzobjekt zugewiesen werden. Für szeneunkundige Rezipienten bleiben diese Graffitis daher oft rätselhaft.

Das Konzept der transgressiven Zeichen führen SCOLLON UND SCOLLON in ihrer Monographie „Discourses in Place“ (2003) ein. In dieser diskutieren sie im Rahmen einer „Geosemiotik“, wie sich die Bedeutung von sprachlichen und anderen Zeichen in Abhängigkeit von ihrer Platzierung ergibt.1 Zeichen gelten dabei als transgressiv, wenn sie an einem falschen Ort platziert sind (2003: 146). Dass Zeichen „falsch“ platziert sein können, basiert auf der Annahme, „that there is in each community some geosemiotic system which tells members where signs and messages may appropriately appear and where they may not“ (SCOLLON UND SCOLLON 2003: 148f.).

Graffitis können SCOLLON UND SCOLLON zufolge aufgrund ihres „Emplacement“ und ihrer fehlenden Autorisierung als transgressiv bewertet werden (2003: 151).2 Ähnlich äußert sich AUER, der Zeichen, die „weder dem Prinzip des privaten Raumbesitzes noch dem Prinzip des öffentlich-staatlichen Raumprivilegs folgen“, als transgressiv bezeichnet und auch Graffitis zu diesen transgressiven Zeichen zählt (2010: 295f.). Indem sie die Aufteilung und Normierung des öffentlichen Raums durchbrechen, überschreiten sie die geltenden Regeln (lat. transgredi ‚überschreiten‘, ‚hinübergehen‘). Werden Graffitis hingegen an einem „richtigen“ Ort platziert und ist die Anbringung autorisiert – was bei legalen Auftragsarbeiten der Fall ist –, werden sie nicht mehr als transgressiv empfunden; SCOLLON UND SCOLLON sprechen dann von „decontextualized transgressive semiotics“ (2003: 151).

Wichtig für das Verständnis des Szenegraffitis ist jedoch, dass die Transgressivität der Zeichen für die Akteure selbst hochrelevant ist. Die Writer stellen häufig in Interviews heraus, dass das unerlaubte Handeln ein zentrales Merkmal des Writings darstellt, wie das folgende Zitat des Writers RESP1 belegt:

Permission walls are fine, but bombing is definitely more of what graffiti is. Bombing is part of getting up [and] bombing is part of being a real writer. Doing things illegally, things that are challenging [are] a part of it all […]. You wouldn’t really be a writer without doing those things. If you just did permission walls you would just be a muralist, which doesn’t really have anything to do with graffiti. (RESP1 zitiert in JONES 2007: 5)

Wie RESP1 herausstellt, werden legal arbeitende Writer in der Szene mitunter nicht respektiert. TIMER aus Montreal berichtet im Interview mit RAHN (2002: 110) sogar, wie sich ein Freund von ihm abwandte, als er mit der kommerziellen Vermarktung seiner Kunst erfolgreich wurde: „We met and started doing some cool stuff until ’95 and then he got really known like me, but was saying to everyone that TIMER is an artist and I hate artists – stuff like that.“ (TIMER zitiert in RAHN 2002: 110) An diesen Aussagen zeigt sich, dass das illegale Handeln – also das bewusste Herstellen transgressiver Zeichen – zum Selbstverständnis der Szene gehört. Das Szenegraffiti ist somit untrennbar mit Illegalität verbunden, was es von allen anderen Formen der Schriftlichkeit im öffentlichen Raum unterscheidet (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 180).3

Ob Graffiti jedoch adäquat als „visuelle[s] Kampfspiel auf und um die Flächen der Stadt“ (2014: 454) beschrieben werden kann, wie KAPPES in ihrem Aufsatz „Graffiti als Eroberungsstrategie im urbanen Raum“ schreibt, muss kritisch hinterfragt werden. Denn häufig bevorzugen Akteure gerade abgelegene leer stehende Fabrikgelände oder verwahrloste Bereiche der Stadt wie Unterführungen und Autobahnbrücken. TOPHINKE stellt diesbezüglich fest, dass „[d]as Bild einer aggressiv-destruktiven Graffiti-Kultur, die in gepflegte städtische Zonen einbricht, […] in diesem Sinne überzeichnet“ ist (2016: 426).

2.1.4 Ortsfest und ephemer

Graffitis sind ortsfest, weil sie – im Gegensatz zu Schrift auf traditionellen Schreibmaterialien wie Papyrus, Pergament und Papier – in materialer Hinsicht an den Ort gebunden sind, an dem sie entstehen (TOPHINKE 2017: 167f.).1 In der Regel können sie somit weder transportiert noch verkauft oder in einer Galerie ausgestellt werden. FERRELL UND WEIDE weisen darauf hin, dass die Graffitis keinesfalls zufällig oder beiläufig entstehen, sondern sich die Writer viele Gedanken über die Wahl des richtigen Ortes und Untergrundes machen, „discriminating between locations and surfaces according to precise subcultural criteria shared across different neighborhoods and cities“ (2010: 51).2 Ist der richtige „Spot“ gewählt, verbleiben die Werke dort – angebracht auf Untergründen wie Beton, Holz, Metall oder Stein –, bis sie entfernt oder übermalt werden.

Im öffentlichen Raum sind Graffitis prinzipiell „vulnerable to all sorts of erasure“ (FERRELL 2016: xxxiv). An Halls of Fame 3 oder auf anderen beliebten Flächen wie Unterführungen werden Graffitis oft von anderen Writern überschrieben, an Hauswänden werden sie von den Eigentümern entfernt. Hinzu kommt, dass sie durch ihre Ortsfestigkeit ungeschützt vor Wind und Wetter im öffentlichen Raum verbleiben, sodass die Farbe langsam verblasst und abgetragen wird.4 Ein Konservieren einzelner Werke erfolgte bisher nur in einigen wenigen Fällen.5 Somit lässt sich sagen, dass es sich bei Graffitis um ein „ephemere[s] Kulturgut“ handelt (PAPENBROCK 2015: 183).

Besonders kurzlebig sind Graffitis auf Zügen, weil sie hier in der Regel sofort wieder entfernt werden. Von den Zuggraffitis, die teilweise qualitativ sehr hochwertig gefertigt wurden, ist heute keines mehr erhalten; die Werke liegen nur noch als Fotografien vor (PAPENBROCK 2015: 178). Darüber hinaus wird das Besprühen von Zügen für die Writer zunehmend durch die starken Sicherheitsvorkehrungen in den Bahndepots und die neuen technischen Möglichkeiten der Überwachung erschwert. Während den New Yorker Sprühern in den Anfangsjahren noch mehrere Stunden Zeit für das Besprühen eines Zuges blieb, haben die Sprüher heutzutage nur noch etwa fünf Minuten bis zum Eintreffen der Polizei (PAPENBROCK 2015: 169).

Wie lange ein Graffiti Bestand hat, hängt damit stark von dem Ort ab, an dem es angebracht ist. An seinem Anbringungsort kann es wenige Stunden bis hin zu vielen Jahren überdauern. Die Zeichnungen des Züricher Sprühers Harald Naegeli, für die er Anfang der 80er-Jahre wegen Sachbeschädigung verurteilt wurde, werden heute beispielsweise mit Lack überzogen und konserviert. Andere seiner Werke werden aus der Hauswand „herausoperiert“, um sie in Galerien auszustellen.6 Diesbezüglich erscheint es sehr treffend, was SCOLLON UND SCOLLON zu transgressiven Zeichen sagen: „We should be aware […] that what is ‘transgressive‘ at one time can become itself a semiotic system that can be used symbolically at another time or in another place.“ (2003: 151)

Читать дальше