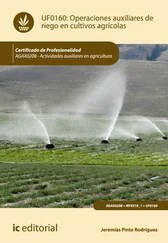

Así pues, en el presente texto se exponen las principales características y riesgos que se ciernen sobre el conocimiento tradicional agrícola, procurando además definir este concepto, enunciar las amenazas que los afectan y estudiar las estrategias que se pueden emplear para su protección desde el contexto de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos.

En un segundo momento se analiza la participación de los grupos étnicos en la repartición justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales agrícolas, desarrollando algunas propuestas para la aplicación del concepto respecto a las comunidades que los poseen. También se analiza el contexto de participación y de consulta previa en lo referente al uso y a las decisiones de los conocimientos tradicionales.

A partir de las ideas expuestas, en este texto resultado de la investigación que venimos adelantando sobre propiedad intelectual 4y conflictos ambientales en territorios indígenas, 5se analizará la protección de los conocimientos tradicionales agrícolas desde el ámbito de la propiedad intelectual y, en este sentido, se relacionará con las prácticas tradicionales sobre cultivo de la tierra y el mejoramiento de las cosechas que se crean, preservan y transmiten de una generación a otra en un contexto tradicional. Son conocimientos que, al ser parte de la identidad cultural de un pueblo indígena y demás comunidades étnicas, les son atribuibles en cuanto a su titularidad, al reconocérseles su custodia, conservación, carácter colectivo y responsabilidad cultural.

No en vano se tiene en cuenta que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), son parámetros para identificar este tipo de conocimientos tradicionales:

i) Se crean y preservan en un contexto tradicional y se transmiten de una generación a otra;

ii) están particularmente vinculados a un pueblo indígena, demás grupos étnicos o comunidades locales, que los preserva y transmite de una generación a otra y,

iii) son parte integrante de la identidad cultural de un pueblo o comunidad indígena o tradicional que es reconocido como su titular porque sobre ellos ejerce su custodia, conservación, titularidad colectiva o responsabilidad cultural. (OMPI, 2010)

En relación con el ámbito de actuación de los conocimientos tradicionales agrícolas, hemos propuesto un triple enfoque basándonos en los tres ejes sobre los que se sustentan los derechos del agricultor, en el artículo 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994):

1 La protección del conocimiento tradicional asociado.

2 El derecho a una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos.

3 El derecho a participar en la toma de decisiones, a nivel nacional, en materias relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos.

En este punto es conveniente mencionar que estos serán también los enfoques que seguiremos para desarrollar el presente texto. No obstante, queremos manifestar que creemos que los aportes hechos aquí pretenden contribuir al debate abierto en relación con los conocimientos tradicionales que, en nuestra opinión, cuenta con múltiples aristas, de las cuales abordamos algunas de ellas. Por ello a continuación desarrollaremos una serie de planteamientos a manera de recomendaciones, para una participación efectiva en la toma de decisiones informadas sobre temas que tengan una relación o se vean implicados con los conocimientos tradicionales agrícolas, sin apartarnos del derecho que tienen los grupos étnicos a practicar y revitalizar sus tradiciones. Esto incluye por supuesto el derecho a mantener, proteger y desarrollar cualquier forma de manifestación pasada, presente o futura de su cosmovisión y su identidad, reconociendo su soberanía cultural, alimentaria y su forma de vida.

1En este texto entenderemos por comunidades locales a los campesinos, pescadores, agricultores, etc. Es importante señalar que, en el caso colombiano, por comunidades o grupos étnicos, nos estamos refiriendo a los pueblos indígenas, así como a las comunidades afrodescendientes, negras o palenqueras, raizales y gitanos (rom), que poseen saberes que caracterizan su cultura y que desempeñan un papel preponderante en sus formas de uso, apropiación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual evidencia otras formas de conocimiento que los diferencia del resto de la población. Dichos conocimientos deben ser reconocidos y respetados al igual que los derechos que poseen estas colectividades.

2Entendiendo el derecho moral de ineditud como uno de los derechos del autor por el hecho de ser el creador de la obra, el cual indica que el autor puede decidir si divulgarla o conservarla en secreto, siendo este derecho inalienable, irrenunciable, imprescriptible y perpetuo (Parilli, 2007).

3El profesor Zerda (2003) hace referencia al “conocimiento vernáculo” que, en sus palabras, constituye una porción particular del universo total del conocimiento. Plantea que garantizar su conservación y desarrollo, mediante el otorgamiento de derechos de propiedad a sus creadores, significa garantizar la posibilidad de su ensanchamiento, y con ello su contribución al ensanchamiento del conjunto de conocimiento universal.

4Proyecto de investigación financiado por el Fondo Julio Cesar García (JCG2018-DER-06) de la Universidad La Gran Colombia.

5Proyecto de investigación cuyos objetivos se centran en identificar, describir y analizar las causas de los conflictos relacionados con los recursos naturales y el ambiente que se presentan en los territorios étnicos de nuestro país con miras a establecer las implicaciones en los aspectos sociales, culturales y ambientales. Los autores desean agradecer el apoyo de Alexandra Cumbe a esta investigación.

1. Razón de ser del reconocimiento de los conocimientos tradicionales agrícolas

Con el destacado lugar que ha alcanzado el capital intelectual dentro del proceso de globalización, el sector privado se ha dado cuenta de la importancia de desarrollar —o mejorar— nuevos productos, procesos y servicios para lograr una mayor rentabilidad y un mejor posicionamiento dentro del mercado. En este contexto, las nuevas creaciones, los signos distintivos, las obras fruto del espíritu creativo del ser humano o las obtenciones vegetales, entre otras derivaciones del capital intelectual sujetas al régimen de propiedad intelectual, se han situado en primera línea de las políticas de fomento a la innovación y el desarrollo: eje cardinal de la globalización misma.

El sustento de este régimen se basa en un robusto complejo de normas internacionales que desde el siglo XIX se han estandarizado a nivel mundial, otorgándoles a sus titulares una exclusividad que las hace competitivas de cara al mercado. Es así como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, entre otros instrumentos promulgados en el marco de la OMPI y la OMC, se han erigido desde entonces como el núcleo jurídico de la economía del conocimiento.

Pese a lo anterior, no todo ha representado un avance para el conocimiento desde su concepción integral e integradora, debido al aumento exponencial de las transacciones con productos, procesos y servicios asociados al capital intelectual, que ha llegado a trascender las fronteras culturales con un impacto negativo en el acceso al conjunto de saberes, técnicas y costumbres que componen el sistema de derechos colectivos de propiedad intelectual proveniente de grupos étnicos. 6

La estrecha relación que existe entre los grupos étnicos con sus métodos de subsistencia exige la protección de la propiedad intelectual derivada de ellos, entendida como el régimen que otorga exclusividad sobre las obras, signos distintivos, nuevas creaciones, entre otros intereses jurídicamente protegidos, así como la preservación de los métodos asociados, en cuanto hacen parte de su identidad, saberes y tradiciones.

Читать дальше