Gastos e ingresos de hogares con adultos mayores

¿Cuáles son los ingresos y los gastos de los hogares con adultos mayores? Para poder responder esta pregunta tomamos los datos de la séptima encuesta de presupuestos familiares (EPF VII) (INE, 2013).

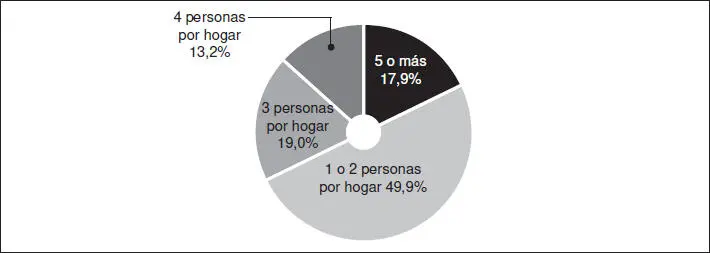

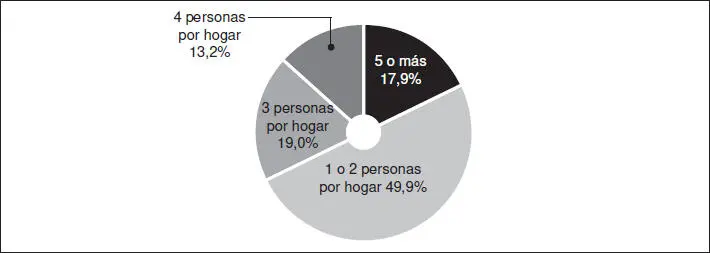

La encuesta es representativa de 3 millones de hogares a nivel nacional, de los cuales 31,2%, vale decir 938.308, son hogares que tienen al menos un adulto mayor de 60 años. Como se aprecia en la Figura 1, una de las primeras características que encontramos en estos hogares es que el 50% de ellos están conformados por una persona (177.347 hogares) o dos personas (290.995 hogares).

Figura 1: Número de personas por hogares que tienen al menos un adulto mayor de 60 o más años

Fuente: elaboración propia.

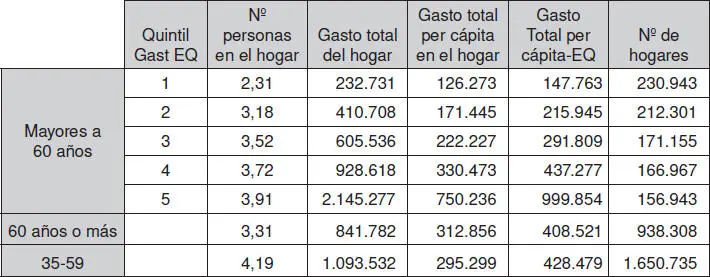

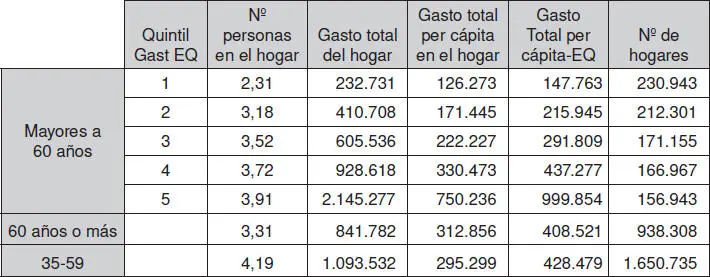

De igual forma, nos interesa conocer el gasto total del hogar que incluye a este adulto mayor, para después saber cuál es el gasto per cápita que tiene en ese hogar. Para esto, procedemos a dividir la muestra en quintiles de hogares que tienen al menos un adulto mayor, y calculamos los niveles de gasto para cada uno de estos quintiles.

Tabla 1: Gasto por quintil de hogares con al menos un adulto mayor vs hogares sin adultos mayores

Fuente: Con base en Valdés, Gonzales y Kutscher (2016).

La Tabla 1 muestra una diferencia significativa entre el gasto total por hogar que se encuentran en plena actividad laboral (última fila incluye el dato para personas entre 35 y 59 años de edad) y aquellos que están en edad de jubilación. El gasto de los hogares de los adultos mayores es 30% menos que el gasto en hogar de personas entre 35 y 59 años de edad. Lo relevante es que cuando se analiza el gasto equivalente 1por persona la diferencia se reduce a solo un 5%. Por lo tanto, los gastos por adulto equivalente no varían demasiado entre adultos mayores y el grupo entre 35 y 59 años de edad. Ahora bien, aunque el gasto total puede ser similar, los productos en que gastan pueden ser distintos, y eventualmente más caros en el caso de los adultos mayores. Por esta razón es necesaria una metodología de cálculo del costo de vida para los adultos mayores. A continuación describimos esta metodología.

Metodología de cálculo del IPC para los adultos mayores

Dado que el objetivo principal es estimar un índice de precios que sirva para aproximar el aumento en el costo de vida de los adultos mayores, lo primero que debemos hacer es identificar los hogares cuyos miembros sean exclusivamente adultos de 60 o más años. Esta regla obedece principalmente a la necesidad de aislar la estructura de consumo de los adultos mayores.

Ocupando los datos de la EPF VII, se observa que los hogares cuyos miembros tienen 60 años o más suman 372.141. De estos, el 96,7% son hogares unipersonales o con dos personas. Ocupando estos hogares se procede a determinar el gasto en los productos (bienes y servicios) que ellos consumen. Así se obtiene la importancia en el gasto de cada una de las divisiones en las que se puede clasificar la canasta de consumo. Para la identificación de los productos y las divisiones que tienen estos hogares se usó el manual metodológico del IPC general base 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE 2013). El resultado es un índice de precios para el Adulto Mayor (IPC-AM). El procedimiento fue el siguiente:

A. Para la selección de la canasta del IPC-AM se aplicaron los mismos criterios utilizados en la estimación del IPC general que son:

a. A nivel “Grupo” la cota mínima de ponderación en el gasto total debe alcanzar:

i. 0,1% en la división 1 “Alimentos y bebidas no alcohólicas”

ii. 0,2% en las demás divisiones

b. Luego se evalúan los productos

i. Cota mínima de ponderación de los productos de 0,020% en el gasto total de los hogares.

ii. Presencia de gasto de los productos en cuatro de los cinco quintiles según ingreso per cápita

B. Además se debe considerar el ajuste con datos externos como se describe literalmente en el documento metodológico de la EPFVII, es decir:

Las ponderaciones del IPC base 2013=100 se basan en la VII EPF. Se excluyeron los gastos vinculados al trueque, la producción de autoconsumo, las inversiones y las transferencias que no constituyen gasto en consumo.

Las ponderaciones para productos como el Automóvil Usado, Seguros y Juegos de Azar se ajustan, ya que la VII EPF utiliza el criterio de gastos brutos. Se ajustaron con información de registros administrativos (Encuesta Estructural de Comercio 2011 (INE), Encuesta Registro Automóviles (Registro Civil e Identificaciones), Superintendencia de Valores y Seguros, estados de resultados empresas de la Industria de juegos de azar e información Superintendencia de Casinos de Juegos, respectivamente) para obtener un ponderador neto que es consistente con los fines del IPC. También se ajustó el gasto en Bebidas Alcohólicas y Tabaco con información de Cuentas Nacionales, porque estos gastos estaban sub-declarados en la EPF.

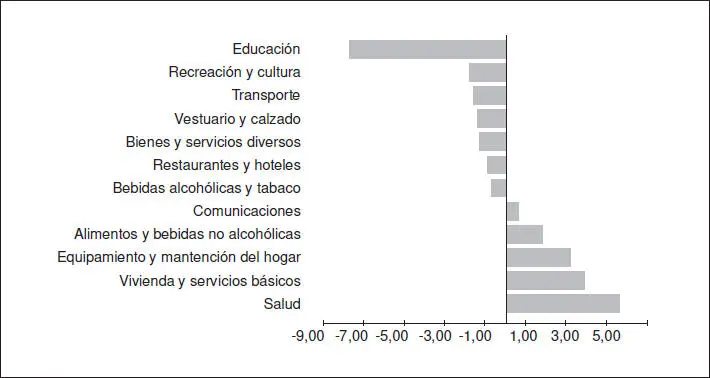

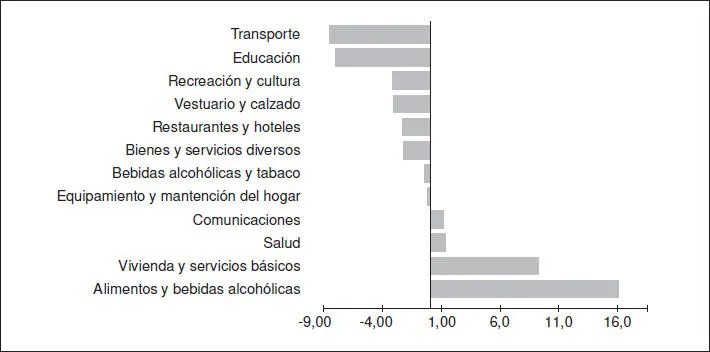

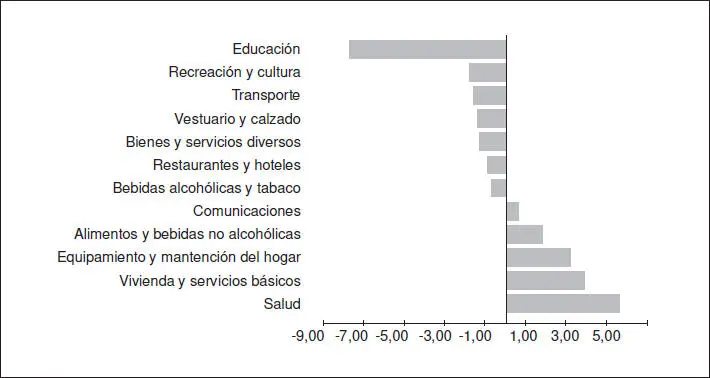

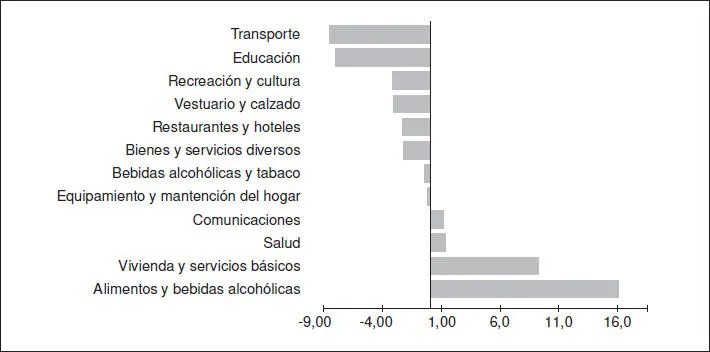

Con este procedimiento podemos calcular cuánto gastan estos hogares en educación, salud, transporte, etc. Estas últimas categorías se conocen como divisiones del IPC y justamente en la Figura 3 se muestran las diferencias en la importancia en el consumo de estas divisiones para hogares cuyos miembros son adultos mayores y el resto de la población. Como era de esperarse las grandes diferencias se encuentran en la preponderancia de las divisiones de Educación y Salud. La división de Educación representa, en promedio para el total de la población, un 8% de su presupuesto. Esta importancia está explicada por el gasto de los hogares en sala-cunas, kínder, enseñanza primaria y secundaria, y además los gastos en la universidad o institutos técnicos. Si bien nunca es tarde para estudiar, la relevancia que los adultos mayores le otorgan en su presupuesto representa menos del 1%, llegando a ser 0.4%. En contrapartida, si bien el gasto en educación se reduce con el paso de los años, la importancia en el cuidado de la salud incrementa por el desgaste natural del ciclo de vida. Los datos reflejan que se pasa de otorgarle un 6,4% del total de presupuesto en un hogar promedio en Chile a un 12,1% en el caso de los adultos mayores, es decir, en la vejez la ponderación se duplica.

Figura 3: Diferencias entre los ponderadores en la canasta de consumo de hogares de adultos mayores y el resto de la población

Fuente: elaboración propia.

A continuación queremos introducir otra dimensión en nuestro análisis: la pobreza en los adultos mayores. Queremos entender cómo cambian los patrones de consumo entre los adultos mayores si estos últimos están en una condición de vulnerabilidad económica. Para hacerlo ordenamos los hogares de adultos mayores por su ingreso y tomamos el 20% de ingresos más bajos o vulnerables. Con estos hogares, volvemos a calcular los patrones de consumo y obtenemos diferencias con los patrones de consumo del resto de la población como se observa en la Figura 4.

Figura 4: Diferencias entre los ponderadores en la canasta de consumo de hogares de adultos mayores vulnerables y el resto de la población

Fuente: elaboración propia.

Читать дальше