Inzwischen hatten aber mehrere gute Freundinnen den ersten Teil meiner Erinnerungen gelesen und bestanden darauf, dass ich meinen Lebensbericht nicht nur meiner Familie überlassen dürfe. Dass ich ihn unbedingt einer breiteren Leser*innenschaft zugänglich machen müsse, da die Lebensbedingungen von Frauen meiner Generation in dem Bericht so anschaulich und lebensnah beschrieben seien. Als dann auch mein Verlag auf Anfrage spontan bereit war, mein Manuskript zu drucken, habe ich zugestimmt.

Jetzt ist also ein großer Teil meines Lebens für jedermann einsehbar, was auch für mich keine ganz leichte Entscheidung war. Trotzdem bleibt mein Lebensbericht meinen Kindern, Enkeln und Enkelinnen, meinen Nichten, Neffen, Großneffen und Großnichten gewidmet,

mit herzlichem Dank dafür, dass Ihr mein Leben so vielfältig bereichert und in der Hoffnung, dass Ihr mich auch später noch ein bisschen in Erinnerung behaltet – wenn möglich in guter, aber auch in der mit Euren eigenen Erinnerungen vermischten Prägung.

Eure Mama, Mami, Mam, Omama, Omi, O-Baba, Tante und Großtante, Eure

| Barbara |

Maria Rain, im August 2020 |

1Barbara Schaeffer-Hegel: »Erfolgreich aus dem Nichts. Die Gründungsgeschichte der EAF e.V. und der Femtec GmbH«, Würzburg 2017.

2Barbara Schaeffer Hegel: Julia und der Schattenmann. Erzählungen, Halle 2010.

Band I

Hürden beim Eintritt ins Leben

»In Wahrheit bedingt einzig Erfülltheit mit Erlebnis

das Maß einer Seele –

darum zählen in einer Lebensgeschichte

nur die gespannten Augenblicke –,

nur von ihnen aus gesehen wird sie richtig erzählt.«

(Stefan Zweig: Marie Stuart, Einleitung)

Kapitel I: Kindheit

1. Das Jahr 1936

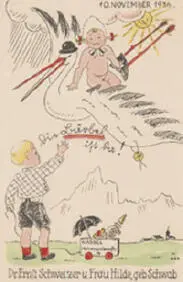

Der 10. November 1936 war ein Dienstag.

Ich wurde morgens um 4:00 Uhr im Elisabeth Hospital in Kassel als zweites Kind und einzige Tochter des Dr. Ernst Immanuel Schweizer und seiner Frau Hilda Schweizer, geb. Schwab, geboren. Obwohl meine Mutter ihren Vornamen hasste, wurde er in der von ihr abgemilderten Form „Hilde“ der neugeborenen Barbara Christine als dritter Vorname angehängt. Eigentlich sollte meine Mutter „Paula“ heißen. Mein Großvater hatte ihr diesen im Jahre 1900 extrem altmodischen Namen aus Wut darüber verpasst, dass sein sechstes Kind nach bereits drei Töchtern schon wieder ein Mädchen war. Nach langem Drängen erreichten die älteren Schwestern meiner Mutter dann aber doch, dass ihr Vater zum Standesamt zurückkehrte und „Paula“ in „Hilda“ änderte. Mehr ging nicht.

Am Tage vor meiner Geburt hatten meine Eltern, die aus dem heimatlichen Stuttgart nach Kassel gezogen waren, eines ihrer schwäbischen Lieblingsgerichte auf dem Mittagstisch: Linsen, Spätzle und Saidewürscht, was dazu führte, dass mein Vater die am Abend einsetzenden Leibschmerzen meiner Mutter auf die Linsen zurückführte und ihr wegen ihres Speiseplans Vorwürfe machte. Es waren aber nicht die Linsen. Es war ihre Tochter Barbara, die zum errechneten Termin morgens um 4:00 Uhr als gesundes Baby auf die Welt kam.

Erste Fotos.

Ich kam zwar pünktlich, aber doch mit zehnjähriger Verspätung. Denn mein Geburtsdatum verdanke ich dem württembergischen Beamtengesetz. In Übereinstimmung mit Johann Gottlieb Fichtes (1772–1814) Geschlechterphilosophie 3, nach der eine verheiratete Frau nicht Staatsbeamtin sein kann, durfte eine Beamtin, wie meine Mutter eine war als sie meinen Vater kennen und lieben lernte, noch während der Weimarer Republik nicht heiraten, es sei denn, sie würde auf ihren Beruf und auf ihren Beamtenstatus verzichten 4. Frauen, so Fichte, können nicht zwei Herren zugleich dienen – dem Staat und dem Ehemann!

Meine Geburtsanzeige.

Mein Vater, promovierter Germanist, war 1923 Regisseur bei der Württembergischen Landesbühne, einem renommierten Wandertheater, und – wie viele junge Menschen heute – nur zeitlich begrenzt auf Honorarbasis angestellt. Meine Mutter hatte das Elend ihrer eigenen Mutter vor Augen und weigerte sich zu heiraten. Ihr Vater, mein Großvater mütterlicherseits, ein höherer Beamter im württembergischen Staatsdienst, war 1904 im Alter von nur 60 Jahren gestorben – wenige Jahre ehe das württembergische Beamtengesetz geändert und Beamtenwitwen eine Rente zugesprochen wurde. Ohne Beruf und ohne Einkommen stand meine Großmutter mit sechs Kindern vor dem Nichts. Sie musste den württembergischen König, bzw. die Verwaltungsdienststelle, der ihr Mann vorgestanden hatte, um Unterstützung ersuchen, was ihr unendlich schwerfiel. Dennoch erzielte sie für ihre beiden Söhne, Hugo und Gustav, Stipendien fürs Gymnasium und für das Studium an der Universität. Die beiden älteren Mädchen wurden verheiratet, meine Tante Julie gegen ihren ausdrücklichen Willen 5. Für ihre beiden jüngsten Töchter, meine Mutter und ihre vier Jahre ältere Schwester Gertrud, erwirkte meine Großmutter ebenfalls Stipendien – für eine Ausbildung als Lehrerin: Mädchengymnasium mit anschließender zweijähriger Ausbildung im Lehrerinnenseminar. Auf diese Weise und durch die Vermietung mehrerer Zimmer ihrer Wohnung schaffte es meine Großmutter, sich und ihre Kinder durchzubringen. Doch als ihre Jüngste, meine Mutter, in Tübingen eine Anstellung an der dortigen Höheren Mädchenschule bekommen hatte und als Lebenszeitbeamtin gut versorgt war, waren ihre eigenen Lebenskräfte aufgezehrt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ertränkte sie sich 1922, gerade mal 60 Jahre alt, im Neckar.

Meine Mutter.

Gewarnt durch das Beispiel ihrer Mutter weigerte sich meine Mutter ihre Beamtinnen-Position aufzugeben, solange ihr mein Vater keine gesicherte Zukunft bieten konnte. Als wandernder Regisseur und Schauspieler mit Jahresverträgen konnte er das nicht. So lebten meine Eltern zehn Jahre lang als Verlobte zusammen, wobei sie von den Erkenntnissen der Lebensreformbewegung profitieren konnten, die in den zwanziger Jahren ausführlich über Geburtenkontrolle und Verhütungspraktiken informierte.

Großeltern, Eltern und Kinder.

Meine Mutter mit ihren 3 Kinder.

Erst als meinem Vater 1933 eine feste Anstellung als Leiter eines UFA-Lichtspielhauses angeboten wurde, kündigte meine Mutter ihre Stelle in Tübingen, heiratete und zog mit meinem Vater nach Kassel. Ein knappes Jahr später kam mein älterer Bruder Peter zur Welt.

Das Jahr 1936 war ein besonders geschichtsträchtiges Jahr. 1936 kamen weltweit – in Deutschland, in Italien, in Spanien und in gewisser Weise auch in Ostasien – die Entwicklungen zum Abschluss, die wenig später die gesamte Welt in den zweiten, den furchtbarsten Abgrund des Jahrhunderts führen würden – in den Zweiten Weltkrieg.

Читать дальше