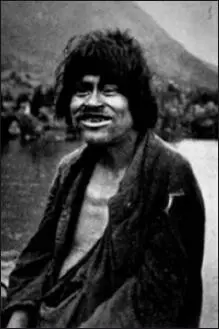

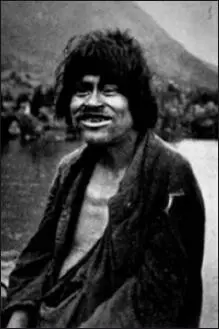

Figura 3: Fotografía de kawéskar de principios de Siglo XX en los canales patagónicos. Fuente: Báez, 2003.

El discurso de la pureza, que conlleva indefensión, inocencia, fragilidad, aparece como contrapartida de la imagen construida desde siglos por diversos navegantes y científicos europeos que señalaban a los indígenas patagónicos como los más atrasados del mundo, no exentos de canibalismo y estupidez. Esta lectura del sujeto inferior tiene su correlato americano en Sarmiento y su máximo aval en Darwin. Sobre este último, es notable que los sacerdotes se ocupen de manera constante de invalidar la teoría de la evolución y de la selección natural de las especies, así como los juicios sobre los indígenas patagónicos del naturalista inglés (Coiazzi: 48 y 106; De Agostini: 301; Gusinde: 23-34).

El problema de la pureza sería concomitante al de la extinción. Una pureza extinta que puede verse como el origen perdido o a punto de perderse. y si la extinción definitiva es un diagnóstico irreversible, la causa de la misma también: la expansión de la sociedad occidental que provocó la aniquilación física directa, mediante el asesinato; o indirecta, a través de la transmisión de enfermedades, así como la aniquilación cultural debida a la asimilación o mestizaje. 10

De lo anterior se desprende que la referida pureza fue socavada no solo por los colonizadores europeos, sino también por los propios religiosos y su proyecto evangelizador-civilizatorio. 11Además, debe mencionarse a los chilotes en su condición de mestizos asimilados 12total o parcialmente a la vida occidental, puesto que al interactuar con los indígenas, habrían terminado con la pretendida pureza.

Olvido, encubrimiento y apropiación

El proceso de olvidar el nombre cristiano de Pedro Zambras va de la mano con el de la construcción de la escultura en su homenaje, la cual presenta a un indígena cubierto solo con un taparrabo, exhibiendo un cuerpo lozano, de formas redondeadas y rostro apacible. La ausencia de vestimentas occidentales, y su contextura física, apelan a la pureza idealizada del indígena 13. Sin embargo, si recurrimos a la fecha posible del encuentro-enfrentamiento de Zambras con el chilote Leal, podemos conjeturar que el kawéskar tuvo alguna relación con los misioneros (de ahí su nombre cristiano). Además, debemos considerar que este grupo indígena mantuvo contacto espaciado pero constante con los occidentales desde el siglo XVI, puesto que la ruta de navegación Pacífico-Atlántico ocupaba su territorio. Es así que de forma temprana los kawéskar intercambiaron sus productos (pieles principalmente) por vidrios, adornos, vestimentas (o desechos de ellas), alimentos variados, aguardiente y tabaco (además del intercambio sexual, forzado o no) que diver-sos navegantes les ofrecían a cambio, además de buscar que subieran abordo para poder contemplar el raro espectáculo de tener a un salvaje cerca, 14todo lo cual se acentuó a fines del XIX con el comercio internacional de pieles. Pero esto no quiere decir que los kawéskar hayan asimilado o incorporado pasivamente las novedades del hombre blanco . De hecho, la historia del Capitán Antonio (Coiazzi: 115) y de Lautaro Edén Wellington (Emperaire: 125-130) dan cuenta de cierta reticencia a adoptar las normas culturales que imponía la evangelización, primero, y la chilenización, después. Solo quiero advertir que en 1928 y, más aún si seguimos la versión que sitúa los hechos en 1940, resulta cuestionable que existan –como norma general– indígenas puros tal como lo sugiere la escultura de la tumba, 15y el olvido del nombre de Pedro Zambras. De hecho, las descripciones de la época y el registro visual presentan a seres humanos en un estado de miseria crónica, subalimentados, alcohólicos y que mendigando, obtenían vestimenta y objetos de la tripulación o de los pasajeros de los barcos a los cuales subían. 16

Entonces, el indio es desconocido porque precisamente responde a un indígena genérico y extinto, cuya pureza o vida original nunca llegó a conocerse con certeza, puesto que las diversas observaciones o estudios recogidos por el occidental siempre se hicieron bajo el signo de una extinción en proceso. Pero, además, esto apunta a la desvaloración del mestizaje, biológico y cultural, 17que incluye abiertas lamentaciones, por parte de Gusinde o Emperaire, hasta el despectivo –y yo diría fascista– rechazo de Braun Menéndez que encabeza este trabajo, 18todo lo cual puede ser calificado de racismo. Esto explica la invisibilización-anulación del chilote David Leal, ya que este puede perfectamente incluirse en la categoría de mestizo, o proveniente de una cultura mestiza. 19

Según lo anterior, se puede afirmar que la transformación de una fosa común en animita está atravesada por una apropiación del indígena en términos genéricos a fin de fortalecer la construcción de un sujeto extinto, premoderno y puro (no occidentalizado) que se articula, a su vez, con la producción de un imaginario que arranca desde principios del siglo XX y se arraiga profundamente en la Patagonia meridional. Zambras, el indígena real, sería una excusa para su transformación en desconocido y de ahí que el chilote sea ignorado.

Por último, se debe recordar que las historias que buscan explicar el origen del Indiecito son todas posteriores a la construcción de la estatua, es decir, después de 1969, 20articuladas por descendientes de inmigrantes, lo que da cuenta de un discurso retrospectivo que busca representar su pasado. Además, se debe considerar que el monumento en cuestión fue supuestamente –construido a base de una –también supuesta– fotografía de un kawéskar facilitada por Osvaldo Wegman Hansen, 21autor de la novela La última canoa , publicada en 1976, en la cual el paradigma de la pureza –carácter primitivo y extinción de dicha etnia es central. 22

Crímenes e inculpados

El llamado genocidio indígena (Martinic: 732), producido en la Patagonia austral, tiene autores identificados. Sacerdotes, como Gusinde y De Agostini, señalaron desde inicios de la década de 1920, que algunos inmigrantes europeos, la industria ganadera, peletera o aurífera fueron los culpables directos de los asesinatos de un sinnúmero de indígenas, de modo particular en Tierra del Fuego. Sin embargo, en algunos de estos autores, especialmente, en Gusinde, se puede vislumbrar que las reducciones misionales no estuvieron exentas de responsabilidad en el rápido declive demográfico de la población aborigen. El cambio cultural buscado por los salesianos que, entre otras cosas, imponía vestimentas occidentales, modificaba hábitos alimenticios, obligaba al sedentarismo, enseñaba oficios y concentraba en un solo lugar a un gran número de personas –facilitando la transmisión de enfermedades–, aceleró la mortandad de casi la totalidad de las personas que tuvieron a su cargo. Debido a esta situación, varios estudiosos del tema, –entre ellos, Arratia y Lausic, Nicoletti y Emperaire– cuestionan la labor misionera. Además, en el mismo Gusinde, se aprecia un reproche a los Estados de Chile y Argentina (Arratia y Lausic también remarcan esto), en tanto sus políticas –o ausencia de estas– facilitaron la muerte masiva de indígenas. 23Al momento de señalar culpables, tanto los estancieros, los sacerdotes y los Estados mencionados, comparten responsabilidades en los hechos acá comentados, los cuales tienen en común el discurso progresista y nacionalista en tierras patagónicas. 24En efecto, la expansión territorial de Chile y Argentina en la Patagonia, así como la propiciación de su explotación económica unido al impulso de procesos migratorios para desarrollar la zona (Martinic; Lausic), constituyen elementos de un discurso general que todos los involucrados comparten. Discurso en el que los pueblos originarios no tenían cabida, no al menos en su estado de pureza, de ahí que fuese necesario chilenizarlos, occidentalizarlos o civilizarlos.

Читать дальше