Al igual que los autores mencionados, para lograr este objetivo no se recurre al uso anacrónico de espacios económicos limitados por las actuales fronteras nacionales, pues estas son camisas de fuerza que limitan el análisis histórico y la comprensión de las dinámicas materiales de aquellas sociedades premodernas. Pero a diferencia de las obras de estos investigadores, que se concentraron sobre todo en estudiar las dinámicas mercantiles, las lógicas de la circulación y los efectos económicos que se generaron a partir de polos o ejes como lo fueron Lima, Potosí y otros centros mineros de Alto Perú (alrededor de los cuales gravitaba la producción agrícola y pecuaria de zonas como Tucumán, Chile, Paraguay, el sur de Brasil y el Río de la Plata), mi escrito pretende dilucidar las dinámicas de un vigoroso intercambio económico propiciado por el tráfico de una mercancía de inestimable valor durante el período colonial (ya que proveía alimento, fuerza motriz y materia prima) como lo era el ganado (mayor y menor) y sus productos derivados en un área relativamente periférica y marginal para los intereses de la metrópoli, como lo fue la parte septentrional de la cordillera de los Andes, esto es, en el espacio que se conocía como las audiencias de Santafé y Quito.

Sus sectores económicos dominantes eran el oro en la primera y los tejidos en la segunda. La demanda pecuaria se efectuaba en los núcleos mineros auríferos, en las capitales de ambas jurisdicciones administrativas y en otros centros urbanos de menor escala a donde eran atraídos los vacunos para ser posteriormente distribuidos hacia otros confines. Estos eran los tres ejes articuladores que ejercían encadenamientos directos o indirectos sobre diversas áreas geográficas, en especial sobre las vastas zonas ganaderas que emergieron entre sus valles interandinos. Así que en esa parte de Sudamérica también emergió un espacio económico integrado y ligado por la reciprocidad mercantil.

El espacio/Las regiones

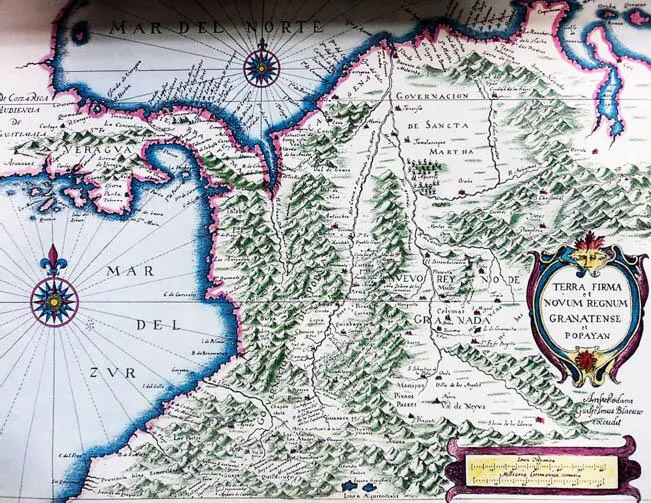

Este comercio interno de ganado preponderantemente bovino vinculaba diversas provincias de lo que hoy se conoce como las repúblicas de Colombia y Ecuador. Este vasto espacio geográfico estaba caracterizado por su heterogeneidad paisajística y diversidad de nichos ecológicos, ya que el sistema andino presenta a lo largo de su perfil altitudinal (en sentido de orientación transversal y sucesión escaleriforme) una serie de pisos térmicos o microclimas distribuidos en escala correspondientes a los cambios de altura (que oscilan desde el abrazador calor de la costa hasta el entumecedor frío de los páramos) que determinan que la temperatura, la humedad, la pluviosidad, el clima, la flora, la fauna y otros factores bióticos y abióticos se trasformen a medida que se avanza o se retrocede verticalmente en la cordillera. 5De modo entonces que la existencia de estos microclimas favoreció la emergencia de economías especializadas superpuestas y con una vigorosa vinculación simbiótica; es decir, posibilitaron una distribución regional de las actividades productivas. 6A la par, en su parte septentrional aquella cadena montañosa se divide en tres grandes ramales, en cuya extensión se encuentran algunos valles intramontanos (unos moderadamente cálidos, otros templados) por donde discurrían libremente (generando ciénagas y meandros) varias fuentes hídricas que con sus desbordamientos cíclicos suministraban fértiles sedimentos a las tierras aledañas. La fecundidad de estos terrenos, las famosas propiedades alimenticias de sus pastos, la abundancia de ojos de sal fueron componentes geomorfológicos que posibilitaron la temprana introducción de la actividad pecuaria en estos suelos, especialmente en las llanuras que aparecen como protagonistas a lo largo de este escrito. Además, la escasez de mano de obra indígena de estas zonas (diezmada a lo largo de varias décadas por las enfermedades, la guerra sistemática, el trabajo forzado en los placeres auríferos y la huida masiva hacia zonas selváticas inaccesibles) dejó disponibles miles de hectáreas que fueron acondicionadas para la producción de los rumiantes de origen ibérico que se demandaban tanto en los itinerantes distritos mineros de las zonas bajas y cálidas como en los grandes centros de población asentados en los fríos altiplanos. La ganadería introducida en estos grandes valles transversales (pobres en mano de obra y minerales) les permitió a sus ocupantes vincularse directa e indirectamente con varios circuitos económicos interandinos y liberarse de las cadenas del aislamiento.

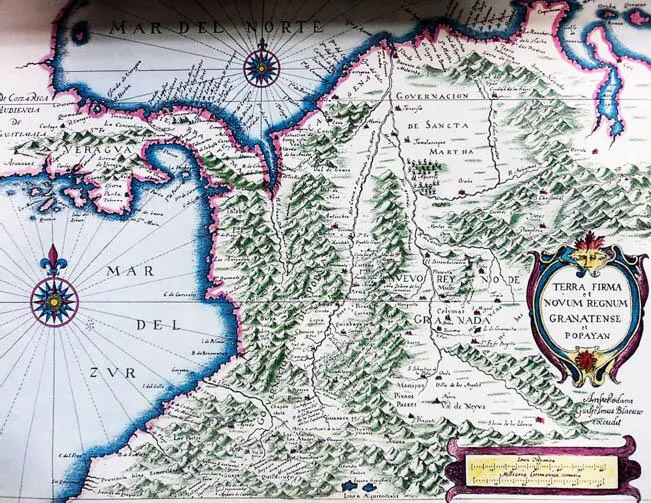

Mapa 1. Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayán, 1635

Fuente: Blaew, Guillermo Janszoon, “Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayán, 1635”, en: Atlas de Colombia , Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1977.

Ahora bien, desde el punto de vista de las divisiones políticas de aquel entonces, la presente investigación se circunscribe a los bloques central, suroriental y suroccidental del Nuevo Reino de Granada y al altiplano norcentral de la Audiencia de Quito. Para finales del siglo XVI, diversos cronistas y cosmógrafos señalaban al Nuevo Reino de Granada como una entidad territorial que integraba todo aquello que había en el distrito de la Audiencia de Santafé (establecida en 1549) y las gobernaciones de Santa Marta, Cartagena y Popayán (que hasta 1580 incluyó a la provincia de Antioquia) y la provincia de San Juan de los Llanos. Por aquel entonces, el Nuevo Reino de Granada también incluía bajo su distrito a las ciudades de San Cristóbal y Mérida, con sus respectivas jurisdicciones. 7Con el advenimiento de la dinastía borbónica y sus intentos por fortalecer el Estado y ampliar su alcance, fue erigido definitivamente el virreinato del Nuevo Reino de Granada en 1738. Bajo el gobierno de esta nueva unidad administrativa (cuya capital era Santafé de Bogotá) estaban comprendidos los territorios de lo que hoy se conoce como Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y las islas de Trinidad y Margarita, sobre los cuales, valga decirlo, se ejercía un poder muy poco efectivo. Debido a esto, en 1777, las zonas costeras de Venezuela fueron separadas del virreinato y puestas bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Caracas.

Por su parte, la Audiencia de Quito (que a lo largo de nuestro período de estudio estaba integrada al virreinato del Perú) fue establecida en 1563 y abarcaba tres grandes componentes macrogeográficos del oeste del continente sudamericano: la costa pacífica o llanuras del litoral, la sierra andina y el oriente amazónico. Comprendía los territorios de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza, Guayaquil, La Canela y Quixos. 8Junto con la aludida Audiencia de Santafé también ejerció jurisdicción sobre la extensa gobernación de Popayán, un territorio que, al igual que un eslabón, vinculaba estos dos centros de poder y sus respectivos espacios jurisdiccionales. Era, pues, según Jean Paul Deler, “una zona de transición entre el núcleo histórico de Quito propiamente dicho y el del Nuevo Reino de Granada”. 9Así que la aludida gobernación de Popayán (con una evolución demográfica divergente frente al espacio quiteño meridional) tenía una característica especial: una parte de ella estaba bajo la autoridad de la Audiencia de Santafé, mientras que la otra era parte de la de Quito. Así, pues, administrativamente dependía simultáneamente de ambos epicentros políticos. De este modo, ciudades como Pasto, Popayán, Cali, Buga, la villa de Chapanchica y el pueblo de Guachicono estaban integradas al gobierno de esta última audiencia. En términos generales, la gobernación de Popayán se extendía desde los inciertos límites con la provincia de Antioquia (al norte) hasta los términos del pueblo de Otavalo (al sur). Hacia el oriente (allende la cordillera central de los Andes neogranadinos) abarcaba el valle de Neiva y una extensa área de la cuenca superior del río Magdalena, y hacia el occidente (más allá del ramal occidental de los Andes neogranadinos) incluía la tierras bajas del actual pacífico colombiano y la porción meridional de las indómitas tierras del Chocó (que fue segregada de la gobernación de Popayán en 1726), cuyas condiciones geográficas la convertían en una zona aislada, de difícil control administrativo, donde el contrabando de oro y esclavos constituía una actividad cotidiana.

Читать дальше