Am 8. März 1921 wird ihr einaktiges Stück Mutter am Deutschen Volkstheater in Wien uraufgeführt und kommt in einer broschierten Ausgabe im Gloriette-Verlag heraus. Formal und inhaltlich total einem expressionistischen Gestus verpflichtet – und vermutlich von Csokor inspiriert, dessen Rote Straße im selben Jahr in Brünn, von Dr. Rudolf Beer inszeniert, herauskam und seine erfolgreiche Karriere als Dramatiker einleitete – zeigt diese Arbeit eine ihren gültigen Ausdruck noch suchende Lina Loos. Es bleibt – trotz wohlwollender Kritiken – die einzige Bühnenaufführung eines ihrer Stücke zu Lebzeiten.

Bis in die Dreißigerjahre hat Lina Loos noch weitere Bühnenwerke verschiedenen Genres verfasst; und 1937, zusammen mit dem befreundeten filmerfahrenen Schauspieler Rudolf Forster (dem unvergessenen »Mackie Messer« aus dem Dreigroschenoper-Film, der auch als Bühnen- und Filmpartner von Elisabeth Bergner brillierte) ein ausführliches »Treatment für Tonfilm«, Schau in die Ewigkeit (Legende vom inneren Licht) .

Keines dieser Projekte konnte realisiert werden. Sie zeigen auch nicht sehr viel von der eigentlichen Lina Loos.

Großen Erfolg und Anklang fanden dagegen ihre Geschichten und Feuilletons, die zwischen 1927 und 1943 – zunächst allwöchentlich, mit Beginn des 2. Weltkriegs immer seltener – in der Wochenausgabe des »Neuen Wiener Tagblattes« erschienen sind. Schon Anfang der Dreißigerjahre schlug Csokor ihr vor, die besten dieser Texte in einem Buch zu sammeln, da sie zu schade seien für einen einmaligen Abdruck in Tageszeitungen. Erst 1947 sollte es mit der Publikation von Das Buch ohne Titel zur Verwirklichung dieses Vorhabens kommen.

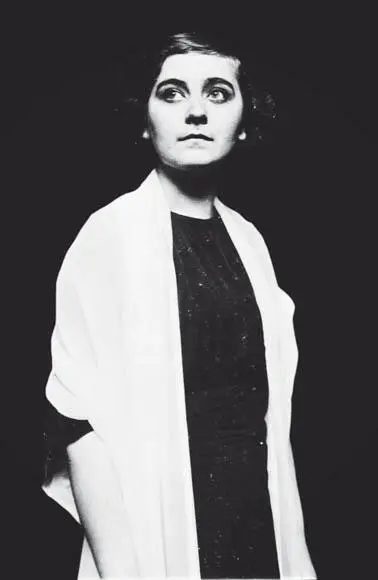

Die Jahre bis zum Kriegsausbruch verbrachte Lina Loos fast ausschließlich in Wien: zwischen ihrer Wohnung in Sievering und dem Theater, wo sie – zur Erleichterung karrierebewusster Kolleginnen – nur die kleineren Rollen spielte und sich selbst vor diesen zu drücken versuchte, wenn immer es nur ging. Sie besuchte Cafés und Stammtische und gelegentlich, zusammen mit Csokor und Friedell, die literarischen und gesellschaftlichen Wiener Salons. Im Herbst 1927 unternahm sie eine kurze Reise nach Berlin, um dort die junge Schauspielerin Margarethe Köppke zu besuchen, die zum intimsten Freundeskreis gestoßen war; 1930 starb die psychisch labile, am Anfang einer großen Karriere stehende junge Frau durch Selbstmord. Lebenslange Freundschaften entstanden in dieser Zeit auch mit Kerstin Strindberg, der Tochter des großen Schriftstellers, die während des Krieges und auch in der ersten Zeit danach, Lina Loos mit Lebensmittelpaketen und Medikamenten aus Schweden versorgte; und mit Leopoldine Rüther, Angestellte bei der Österreichischen Tabakregie, die Lina Loos in den schweren Jahren umsorgte und pflegte und von ihr zur Erbin und Nachlasswalterin bestimmt wurde. Die begabte Zeichnerin »Le« Rüther hat auch die Erstausgabe von Das Buch ohne Titel illustriert.

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und dem Freitod Egon Friedells am 16. März 1938 – er stürzte sich aus dem Fenster auf die Straße, als SA-Leute in seine Wohnung eindrangen – zog sich Lina Loos fast ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Freunde waren emigriert, verhaftet oder hatten ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. Am Theater hatte man keine Verwendung mehr für sie, und auch ihre Publikationsmöglichkeiten waren drastisch eingeschränkt. Zu ihrer Lungenkrankheit gesellte sich auch noch ein Nierenleiden; beide verschlechterten sich zusehends, war es doch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren so gut wie unmöglich, die erforderlichen Medikamente und eine geeignete Diät zu erhalten. Wenn es ihr besonders schlecht ging, so, dass sie nicht einmal mehr die Kraft aufbringen konnte, selbst zu schreiben, diktierte sie der treuen Gefährtin Leopoldine Rüther ihre Briefe und alles, was sie schriftlich festhalten wollte.

Während der letzten Jahre ihres Lebens befasste sich Lina Loos vor allem mit der Ausarbeitung eines umfangreichen philosophischen – am ehesten der Theosophie zuzurechnenden – Werkes mit dem Titel: Primitive Vorstellungen einer Frau vom Anfang bis zum Ende alles irdischen Geschehens : bereits 1937 begonnen und ihrem Lebensmenschen Leopoldine Rüther gewidmet, werden in 14 Kapiteln Themen wie Das Verharrende schließt das Treibende ein, Kraftfelder, Entartungen der Zelle oder Der Weg zu Gott abgehandelt. Bibelzitate, symbolistische Gedichte, dramatische Skizzen und farbige schematische Zeichnungen ergänzen das Werk, das unvollendet geblieben ist.

1947 erschien Das Buch ohne Titel , Lina Loos’ einzige Buchveröffentlichung zu Lebzeiten. Nach 1945 begann sie dann wieder zu schreiben – jetzt im »Österreichischen Tagebuch« und in der kommunistischen »Stimme der Frau«: die Geschichten und Traktate, die man dort lesen konnte, haben ihre bisherige Leserschaft zweifellos vor den Kopf gestoßen; sie lernten eine parteiliche, politisch engagierte Lina Loos kennen, die darüber hinaus auch zum ersten Mal in ihrem Leben eine öffentliche Funktion annahm – sie wurde Vizepräsidentin des »Bundes demokratischer Frauen«, gehörte dem »Österreichischen Friedensrat« an und bekannte öffentlich, erst jetzt die ihr gemäße Aufgabe gefunden zu haben, die sie ein Leben lang gesucht hatte.

2. bis 6. Juni 1950: Lina Loos stirbt einen langen und qualvollen Tod im Wiener Allgemeinen Krankenhaus, in das sie von ihrem Hausarzt eingewiesen wurde – gegen ihren Willen, da Leopoldine Rüther sie zu Hause aufopfernd pflegte. In einem Augenzeugenbericht Frau Rüthers heißt es: »Sie starb an der Finsterer-Klinik und ich wurde als Nächststehende unter ihren Freunden Zeugin skandalöser Vorgänge. Unter großen Schwierigkeiten gelang es mir, die Erlaubnis, in der Sterbenacht bei der Kranken bleiben zu dürfen, zu erwirken. Bei vollem Bewußtsein mußte Lina Loos drei Tage lang die ununterbrochenen Hinweise auf ihr baldiges Ende mitanhören. Sogar im Beisein von uns Freunden geschah dies.

Daß der Geistliche bei ihr war, die letzte Ölung gab, ist beinahe selbstverständlich – obzwar gebeten wurde, es zu unterlassen, da der hoffnungslose Zustand verheimlicht werden sollte. In den letzten Stunden umgab die Sterbende eine wohltätige Agonie – jedoch nicht Bewußtlosigkeit. Durch eine Herzinjektion wurde dieser Zustand unterbrochen, wodurch die körperliche Qual unbeschreiblich gesteigert wurde.

Schmerzstillende Injektionen durften die Schwestern nicht verabreichen. Die Herzinjektion gab ihr eine der geistlichen Schwestern – ohne jeden Auftrag, nur mit der ungeheuerlichen Begründung: die Sterbende müsse tunlichst bei Bewußtsein vor Gott erscheinen!

Meine schwachen Abwehrversuche hatten zur Folge, daß ich die Sterbende verlassen mußte und mir – die ich selbst dem Zusammenbruch nahe war – angedroht wurde (alles im lauten keifenden Ton), man würde mich wegen Abhaltung religiöser Pflichtausübung zur Verantwortung ziehen!

Unter lauten Ausrufen mußte die Sterbende versuchen, ein Gebet zu sprechen – wozu sie nicht mehr imstande war – ich kann nicht schildern, welch herzzerreißenden Anblick diese Quälerei bot …«

So scheint ihr allererster Lebenswunsch doch noch in Erfüllung gegangen zu sein. Als die halbwüchsige Lina Loos in der Schule gefragt worden war, welchen Beruf sie sich wünsche, hatte sie ganz ernsthaft geantwortet: Märtyrerin!

Adolf Opel

»Lina Loos, die berühmte Wiener Diseuse, feiert in Berlin am Passagetheater neue Erfolge.«

Deutsche Illustrierte Zeitung, Berlin, 15. Oktober 1911

Читать дальше