1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 H. P. Bärtschi 1980.

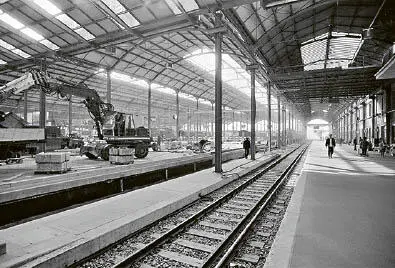

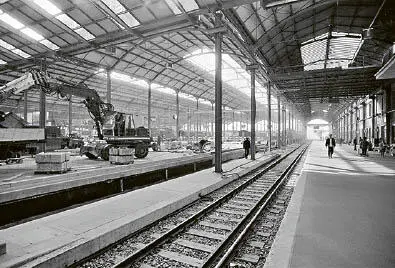

Eine monumentale Halle aus der Privatbahnzeit bilden die erhaltenen Teile des 1896 erstellten Centralbahnhofs Luzern.

Foto H. P. Bärtschi 2015.

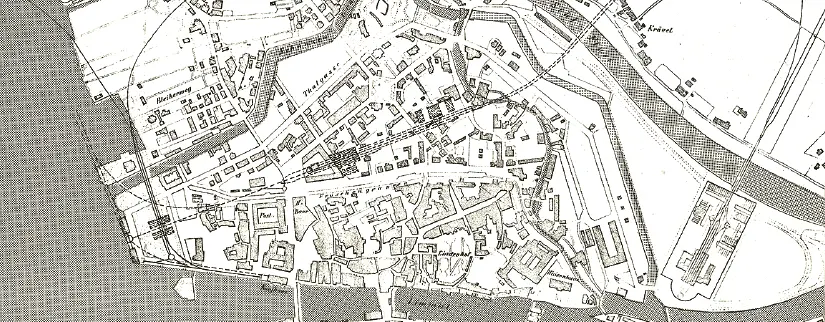

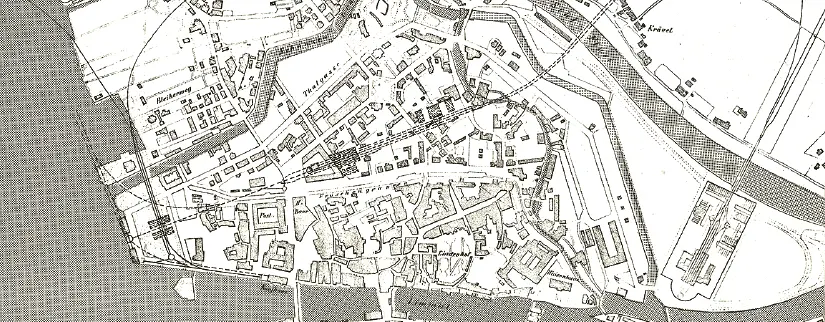

In Zürich schenkt die Stadt der projektierenden Privatbahn den Bauplatz ausserhalb der Festungsanlage und beseitigt diese. In Personalunion plant der Politiker, Jurist und Bahninvestor Alfred Escher die Bahnhofverlegung an den See. Er scheitert an der Opposition, die eine Seepromenade und keinen Hafenbahnhof will. Der Bahnhof bleibt am alten Standort (rechts unten).

Projekt Wild/Wetli 1862/63.

Architektonisch sind die Bahnhofbauten oft die ältesten erhaltenen, bedeutenden Zeugen des frühen Eisenbahnwesens. So sind von der ersten Schweizer Bahngesellschaft nur Teile eines einzigen Wagens von 1847 erhalten, hingegen existieren noch das Aufnahmegebäude Baden (ohne Bahnhofhalle) und – vergrössert – die Wärterstation Dietikon, beide aus dem Jahre 1846. 38Da die Aufgabe zur Erstellung von Bahnhochbauten sich wiederholt, haben die Bahnunternehmen Normalien für Bautypen erarbeiten lassen. Personenbahnhöfe können so nach Form (Kopf-, Keil-, Insel-, Hochbahnhof) oder nach Grössenordnungen eingeteilt werden. Im für die Generaldirektion der SBB 1979–1984 erstellten Bahnhofinventar 39werden die über 900 Stationen folgenden Grössenordnungen zugeteilt: In kleinen Orten richten die Bahnen Wartehäuschen, Wärterstationen oder Güterstationen ein. Bei letzteren handelt es sich um Güterschuppen mit Wohnung für den Stationsvorstand und Schalterraum für die Personenbeförderung. Betriebstechnisch gehören einzelne dieser Gebäude zu Dienst- und Haltestellen, andere zu kleinen Bahnhöfen, die später oft durch den Abbau von Weichen ihre Stellung als Bahnhof verlieren. In Dörfern entstehen die am meisten verbreiteten Landstationen . Sie umfassen eine Wohnung für den Bahnhofvorstand und Dienst-, Gepäck-, Schalter- und Warteräume in zweigeschossigen, meist traufständigen Satteldachgebäuden. Diese sind in der Mehrzahl gemauert und verputzt, seltener weisen sie Chalet- und Regionalformen auf. Für Kleinstädte werden mittelgrosse Bahnhöfe erbaut. Sie umfassen zusätzliche Nutzungen und weisen meist klassizistische Formen und Verzierungen auf. Dabei lässt sich die erwähnte Tendenz der abnehmenden Grosszügigkeit gerade bei dieser Grössenordnung von Aufnahmegebäuden verfolgen. So entstehen die ersten Bahnhöfe der Tessiner Talstrecken der Gotthardbahn als grosszügige «Palazzi», später baut die Bahn an den Rampenstrecken aus Spargründen nur noch kleine, zierlose Stationsgebäude. Die grossen Stadt- und Grenzbahnhöfe bilden Sonderformen. Ferner sind die Güter-, Werk-, Hafen- und Rangierbahnhöfe zu erwähnen. Ihre Gleisfelder, Ablaufberge und die Richtungs- und Ausfahrgruppe bilden flächenmässig die grössten zusammenhängenden Bahnanlagen. Wo sie in alten Vorbahnhofbereichen liegen, bilden sie grosse innerstädtische Flächen ohne Hochbauten, also eine Form von Freiflächen, die nicht öffentlich zugänglich sind.

Die baukünstlerisch aufwändigsten Bahnbauten gelten dem Eintritt in die Stadt – oder dem Abschied von der Stadt. Nirgends repräsentiert sich die Eisenbahn prunkvoller als im Hauptbahnhof einer grossen Stadt. Die Reisenden werden in grossen Hallen empfangen oder abgefertigt. In der Verbindung von Massivbauten und überdachten Zugsgleisen entsteht eine neue Ästhetik. Repräsentative Stadtbahnhöfe erstellen im 19. Jahrhundert die Gotthardbahn in Bellinzona, Lugano und Locarno, die Centralbahn in Luzern und die Nordostbahn in Zürich. Der Hauptbahnhof Zürich ist die Krönung der schweizerischen Bahnhofarchitektur während der Privatbahnzeit. Noch anfangs der 1860er-Jahre will Alfred Escher den 1846 erstellten ersten Bahnhof vom Platzspitz an das Seeufer verlegen, was aber an der Opposition scheitert. Schon 1855 hat Escher als Gründer des Polytechnikums, der NOB und der Kreditanstalt den Stararchitekten Gottfried Semper nach Zürich an die ETH geholt. 1861 wird Semper mit dem Entwurf für einen neuen Hauptbahnhof beauftragt. Dieser skizziert nach römischem Vorbild den Bau einer grossen Basilika-Halle für die ein- und ausfahrenden Züge und zur Stadt hin seitliche Monumentalbauten. Die deutschfeindlichen Ausschreitungen nach dem Krieg 1871 in Zürich und die Berufung nach Wien führen zum Wegzug des Stararchitekten. Zum Hausarchitekten von Alfred Escher ist inzwischen Jakob Friedrich Wanner geworden. Wanner entwirft den Neubau der Schweizerischen Kreditanstalt am Paradeplatz und viele Bahnhofgebäude für die Nordostbahn. Er leitet – als letzter Architekt in der Schweiz – den Bau des Hauptbahnhofs in Zürich von der Gleishallenkonstruktion bis zum Figurenschmuck. 40Escher setzt gleichzeitig eine Stadtplanung durch, die den neuen Bahnhof ins Zentrum setzt, mit Triumphbogen, Bahnhofstrasse und umgebenden Quartieren für Geschäfte, Arbeitermietskasernen und Fabriken: die Eisenbahn beweist sich als dominierender städtebaulicher Faktor.

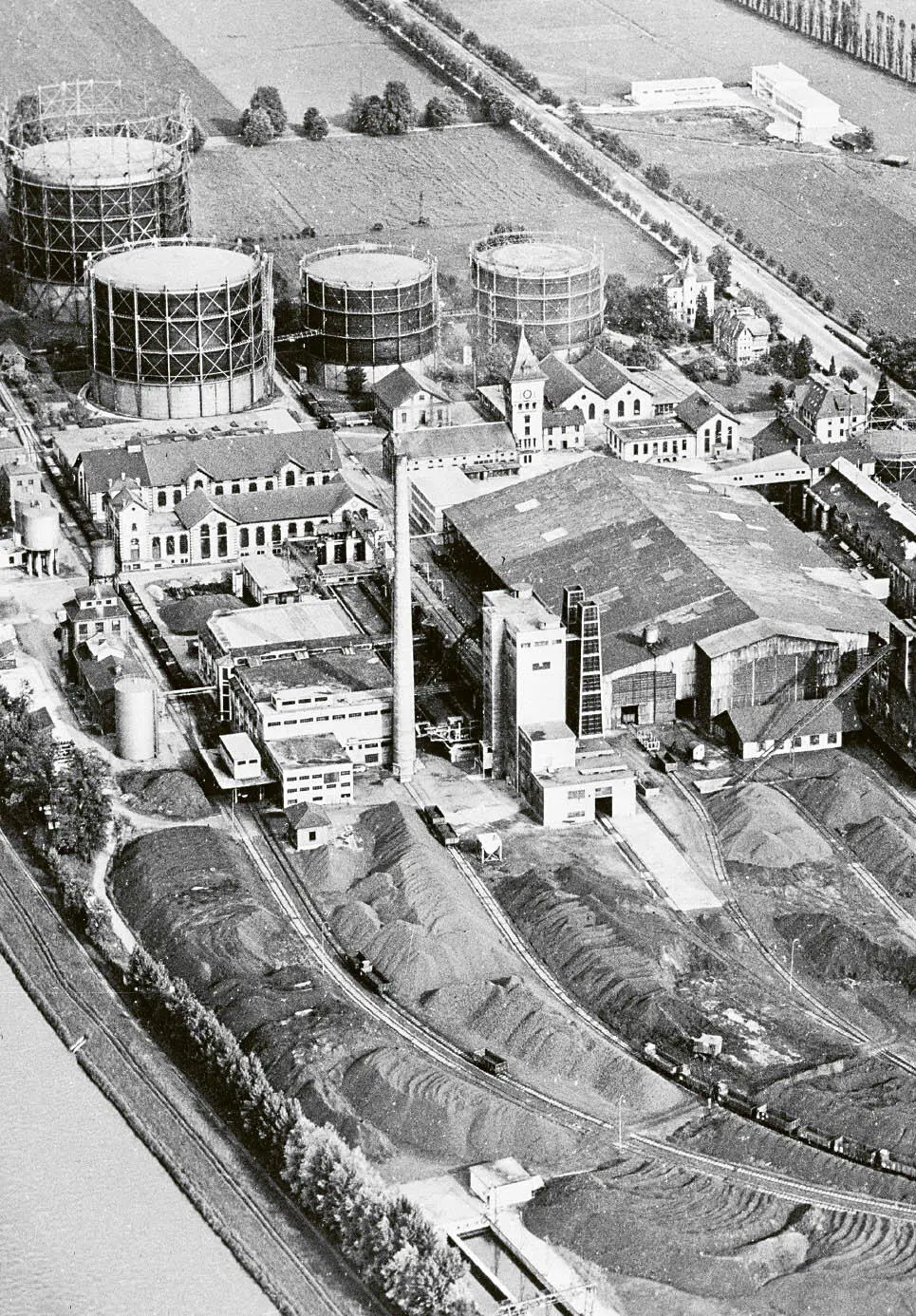

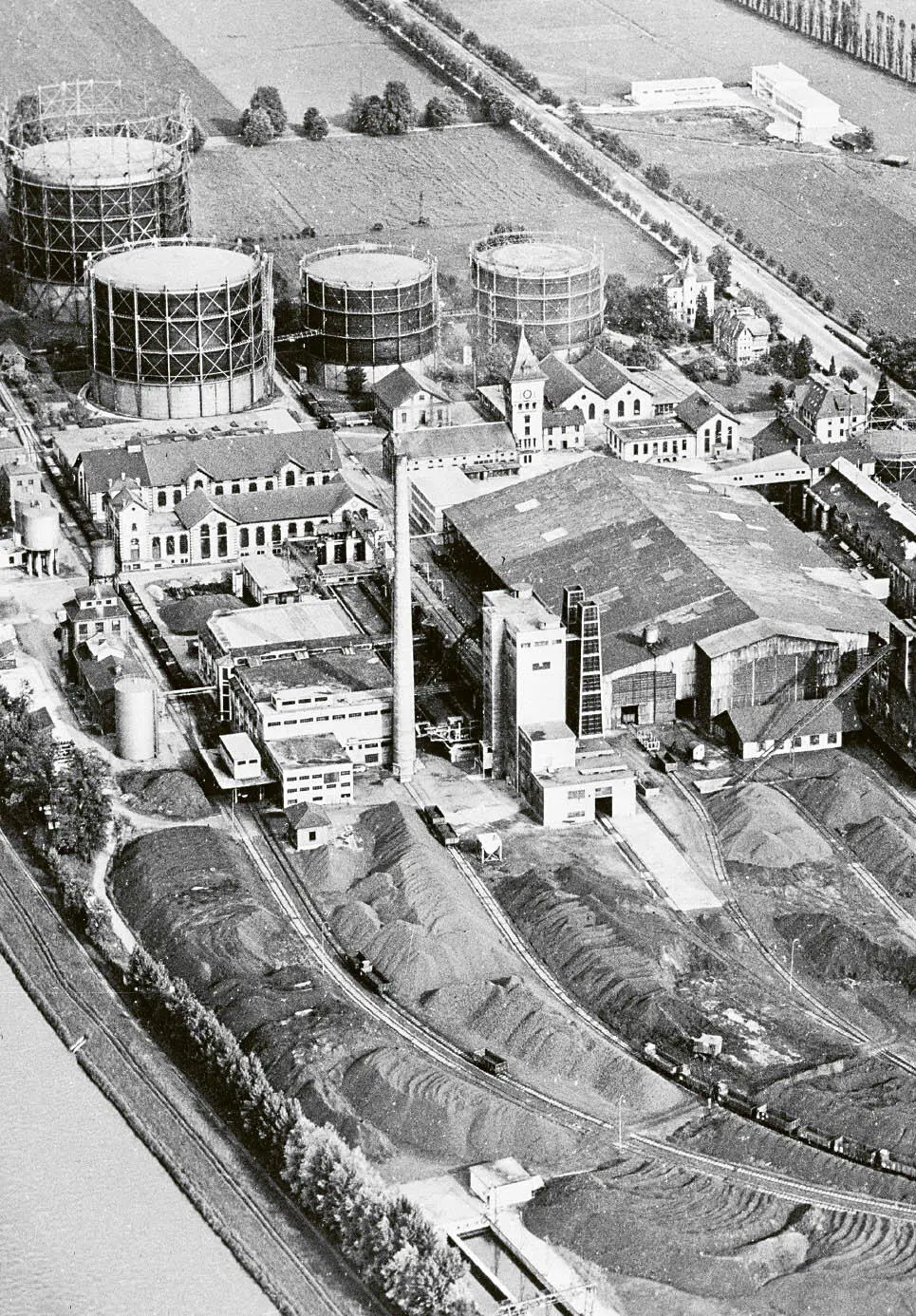

Einer der grössten kohleverarbeitenden Betriebe entsteht 1896 in Schlieren für die Gasversorgung der Region Zürich. Über den Werkgleisen, die zwischen aufgeschütteten Kohlehalden laufen, steht in der Bildmitte die Lagerhalle für Industriekoks.

Gasverbund Ostschweiz.

Die Abhängigkeit von importierten Energieressourcen

Ausgehend von England verbreitet sich für das Erschmelzen von Metallen die Nutzung von bergmännisch abgebauter Kohle. 41Zur Zeit der ersten Hochkonjunktur der Kohlewirtschaft in England und ihrer ab 1850 beginnenden Blütezeit in Deutschland und Frankreich basiert jedoch die schweizerische Energiewirtschaft zu 87 Prozent auf Holzenergie. Wichtig sind auch Torf und schliesslich die Wasserkraft.

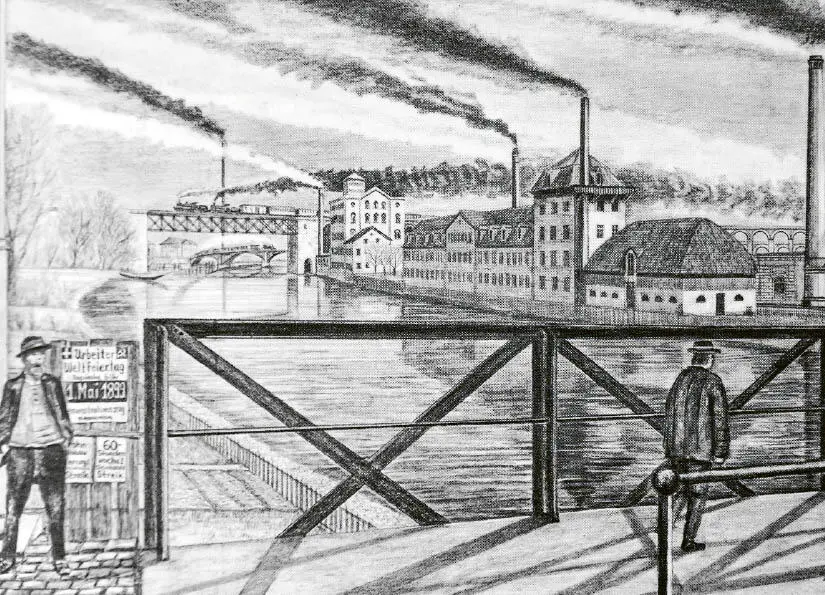

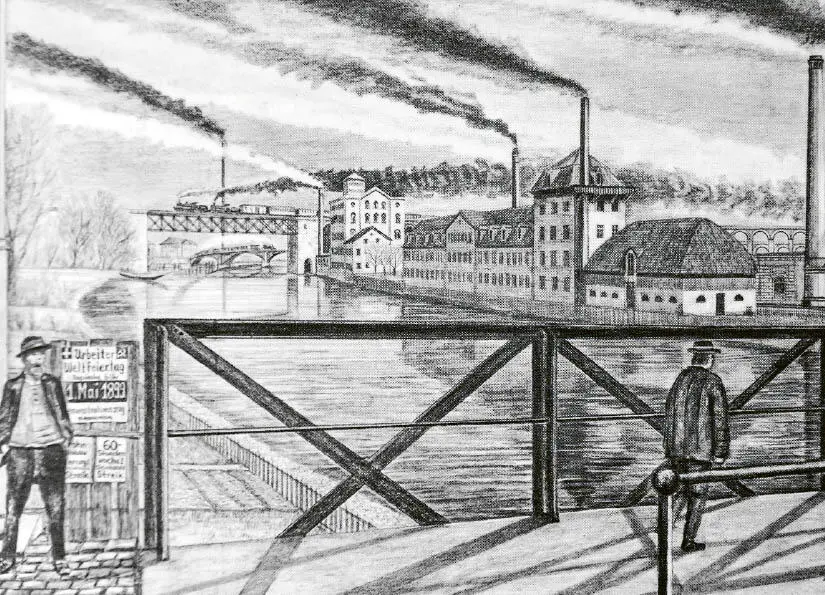

Begünstigt durch billige Importmöglichkeiten mit der Eisenbahn stellen die Industriebetriebe, die Haushalte und die Transportunternehmen ihren Energiebedarf auf Kohle um: Industriequartier Zürich 1898.

H. P. Bärtschi 1973.

Die Anbindung an das internationale Eisenbahnnetz hat dann, spät genug, die völlige Umstellung der Energiewirtschaft des Landes zur Folge. Importkohle wird zum wichtigsten Transportgut. Bis zum Ersten Weltkrieg verfünffacht sich der Energiekonsum. Kohle liefert nun 78 Prozent der Primärenergie, Holz 16 Prozent. Dank ersten leistungsfähigen Elektrizitätswerken folgt die Wasserkraftnutzung mit nunmehr 5 Prozent. Torf spielt keine Rolle mehr, dafür bereits Erdöl – mit einem Prozent. 42Die Abhängigkeit der Gesellschaft von fossilen Energiequellen wird bleiben, nur verlagert sie sich auf Erdöl und Erdgas.

Die kohletransportierende Bahn ist selbst ein grosser Kohlekonsument: Dampflokdepot Delémont von 1889.

Foto H. P. Bärtschi 1997.

Das Bild der Schwerindustrie mit Wäldern von rauchenden Kaminen prägt ab den 1870er-Jahren auch in der Schweiz immer mehr Industrielandschaften. Kohle macht Fabrikgründungen unabhängig von nahen Wasserkraftstandorten. Wärmekraftmaschinen lassen sich überall einsetzen, wo in der Nähe ein Gleisanschluss besteht. Dampf, in kohlegefeuerten Kesseln erzeugt, bildet die neue, ungebundene Kraft für den Antrieb von Arbeitsund Transportmaschinen. Die Winterthurer Maschinenfabrik Sulzer wird international führend im Bau von Dampfkesseln und stationären Dampfmaschinen. Andere schweizerische Firmen forcieren die Kohlewirtschaft mit dem Bau von Dampfschiffen und Dampflokomotiven. 43Alles setzt auf Kohle. Die vom Bund koordinierte Tarifordnung begünstigt mit der niedrigen Tarifierung von Kohletransporten den Kohleverbrauch von Haushalten, von Industrie- und Bahnbetrieben und – über den Transit – von Nachbarländern mit geringen Kohlevorkommen. Allein die grossen Privatbahnkonzerne verbrauchen vor der Verstaatlichung jährlich gegen 700000 Tonnen Kohle für ihre Dampflokomotiven. Als bedeutende Kohleverwerter funktionierten während 150 Jahren auch die Gaswerke. Als erste führen die Spinnereibesitzer die Gasbeleuchtung ein, um die Arbeitszeit in die Nacht verlängern zu können. In der Schweiz entstehen ab 1823 eine nicht bekannte, grosse Zahl von werkseigenen Kleingaswerken. Öffentliche «Illumination» bleibt vorerst die Ausnahme: die Nacht soll dem Ausruhen dienen, die Beleuchtung von Strassen und Plätzen hingegen droht das Nachtleben zu fördern und somit die Sittlichkeit bei Betrunkenen und Verliebten zu beeinträchtigen. 44Pioniere der Gasbeleuchtung sind nebst den Fabriken auch die Hotels. 1841 lässt Bern das erste öffentliche Gaswerk der Schweiz errichten – mit Kohle aus kantonalen Bergwerken am Niederhorn! Es folgen Genf, Basel, Lausanne und 1856 Zürich. Dort entsteht sechs Kilometer limmatabwärts vom Stadtzentrum 1896 das grösste Gaswerk der Schweiz mit Gleisanschluss und Arbeitersiedlungen. Mit 13 Rangier- und Abstellgleisen betreibt das Gaswerk Schlieren die umfangreichste konzentrierte Werkbahnanlage des Landes. Erzeugt wird nicht nur Stadtgas, sondern auch Koks für die Industrie. Zum witterungsgeschützten Lagern von Koks übernimmt die Stadt Zürich die «Halle des machines» von der zweiten Schweizer Landesausstellung in Genf. 45

Читать дальше