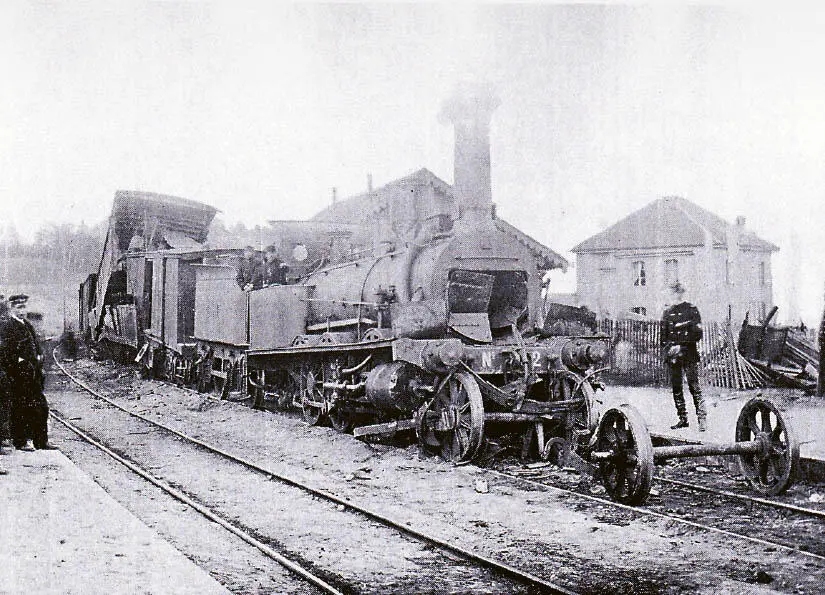

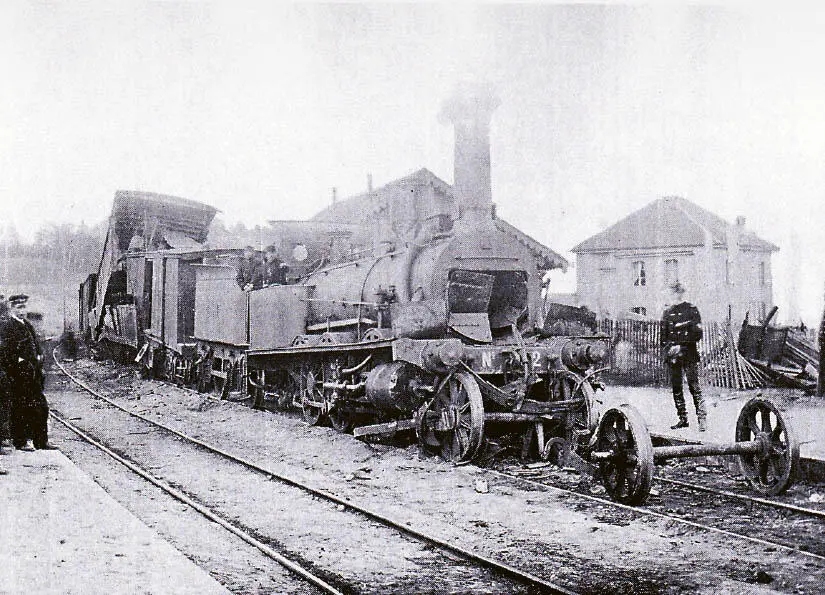

Die früheste in der Schweiz fotografisch festgehaltene Eisenbahnkatastrophe ist diejenige vom 22. März 1871 in Colombier. Infolge falscher Weichenstellung fährt ein Zug der Ouest Suisse auf eine stehende Komposition. Die Holzwagen mit den Internierten verschachteln sich.

HB Kreisdirektion I Lausanne 1983.

Am Tag nach der Eisenbahnkatastrophe in Münchenstein gaffen Schaulustige von der Strassenbrücke, während die Trümmer in der Birs von Befrackten, von Militär- und Bahnpersonal begutachtet werden.

HB Archiv Winterthur Versicherungen 1891.

Als 14. Juni 1891, einem Sonntag, ein dicht besetzter Festzug Basel Richtung Delémont verlässt, stürzt unter ihm in Münchenstein die Birsbrücke ein, die schweren Dampfloks voran, dahinter verschachteln sich die Wagen mit ihren hölzernen Aufbauten. «Münchenstein» ist die grösste Eisenbahnkatastrophe der Schweiz, 71 Reisende sterben, 171 teilweise schwer Verletzte werden geborgen. Der Bau der Brücke war 1875 von den ursprünglichen «Chemins de fer du Jura Bernois» JB beim Ingenieurbüro Eiffel in Paris in Auftrag gegeben worden. Der Einsturz scheint unbegreiflich zu sein, vor allem für die Verantwortlichen der Bahngesellschaft; eine Expertenuntersuchung soll die Ursache herausfinden. 57

Bereits am 17. August desselben Jahres kommt es zu einer weiteren Eisenbahnkatastrophe. Beteiligt sind die überdurchschnittlich moderne Schweizerische Centralbahn SCB und wieder die Jura—Simplonbahn JS, die 1890 bis 1891 fusionierte Nachfolgegesellschaft u. a. der einstigen JB. Vom überlangen SCB-Festzug für die Feierlichkeiten «700 Jahre Stadt Bern» stehen die letzten Wagen bei Zollikofen noch auf der Strecke, als sich der Pariser Schnellzug nähert. Diesem sind neben den mit Druckluftbremse ausgerüsteten internationalen Wagen noch Sonderzugwagen ohne Druckluftbremse angehängt. Der Führer der Vorspannlok pfeift und versucht eine Schnellbremsung, die jedoch nicht gelingen kann. Leute aus dem hintersten Wagen springen ab, dennoch sterben im SCB-Zug 17 Personen, 23 sind schwer und 30 leichter verletzt, im auffahrenden Zug erleidet der Lokführer schwere Verletzungen. 58

Die drei geschilderten Eisenbahnkatastrophen haben wenig gemeinsame Ursachen. Doch alle ereignen sich in Situationen erhöhter Anspannung mit zusätzlichem Passagieraufkommen und höherer Zugsdichte. Die Bundesbehörden intensivieren die Ursachenforschung, pochen auf die Sicherheit des Unter- und des Oberbaus (Brücken, Schienenbrüche), des Rollmaterials (Bremsen, Fahrwerk), der Geschwindigkeit und der Signale. 59Während die Jura—Simplon-Gesellschaft als Eigentümerin des Rollmaterials und der Brücke von Münchenstein 1891 schleppend reagiert, beordert der Bundesrat über das Eidgenössische Polytechnikum sofort den ausgewiesenen Materialprüfer Ludwig von Tetmajer auf die Katastrophenstelle. Die Unfalluntersuchung ergibt, dass die Konstruktion von Eiffel nur geringe Schwächen besass und nicht als Ursache des Einsturzes gelten kann: Ein Hochwasser hat 1881 ein Widerlager unterspühlt und die Eisenträger geschwächt. Die Brücke ist wieder in Stand gestellt und 1890 für die neuen, schweren Lokomotiven verstärkt worden, jedoch nicht genügend. Tetmajer muss sich gegen verschiedene Spekulationen wehren, unter anderem, dass der Zug vor der Brücke entgleist sei. Die Ursachen des Einsturzes liegen im raschen Befahren der Brücke durch zwei 1889 eingeführte schwere Lokomotiven über die zu schwachen Mittelstreben, die nach einer Reparatur exzentrisch befestigt worden sind, ferner in der für das Baujahr 1875 zwar normalen, jedoch geringen Qualität des Eisens. Tetmajer wirft der Oberaufsicht des Bundes vor, Brücken zuzulassen, die für wenig Geld rasch erstellt worden seien und nun den schwereren und schnelleren Zügen nicht mehr genügen können. Als Professor des eidgenössischen Festigkeitsinstituts verlangt er vom Eisenbahndepartement die Erstellung von vollständigen Brückenbüchern mit Nachberechnungen. 60Als Sofortmassnahmen werden Geschwindigkeits- und Gewichtsreduktionen und der obligatorische Einbau von Leitschienen gegen Entgleisungen auf Brücken angeordnet. 1892 tritt die neue Brückenordnung in Kraft. Die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt EMPA kann so unter Tetmajer die Bau- und Werkstoffprüfung und deren Kontrollen wirksam umsetzen. Die in jenen Jahren wieder rentableren Privatbahnen sind gezwungen, Brückenverstärkungen oder gar Ersatzbrücken zu erstellen, was sie angesichts der nun breit diskutierten Verstaatlichung nur zögerlich machen. Tatsächlich ist das Fanal von Münchenstein ein Grund für die erfolgreiche Verstaatlichungsabstimmung am 20. Januar 1898. 61

Als Reaktion auf den Brückeneinsturz erlässt der Bund 1892 ein Normenwerk für den Brückenbau. Ältere Brücken müssen verstärkt oder ersetzt werden, andere wie diejenige der Nordostbahn über den Rhein bei Eglisau 1897 neu berechnet werden.

H. P. Bärtschi 1987.

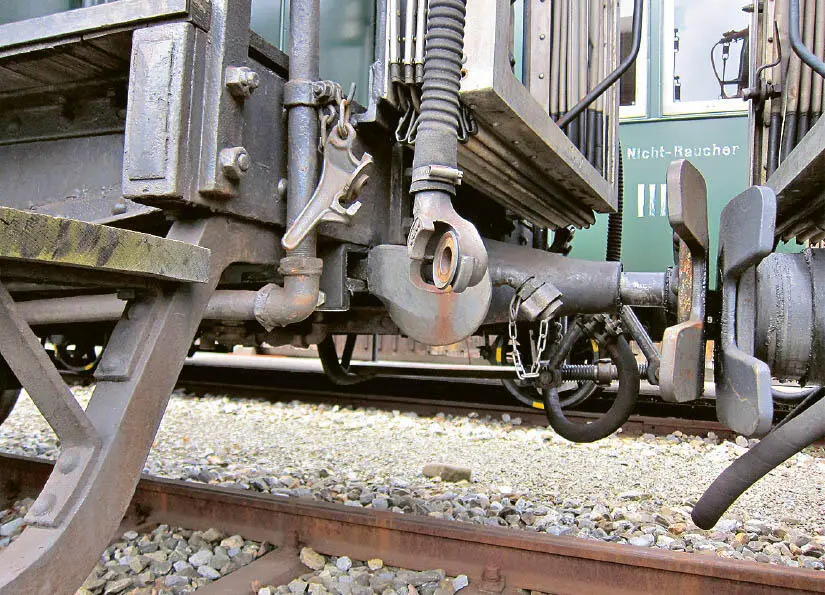

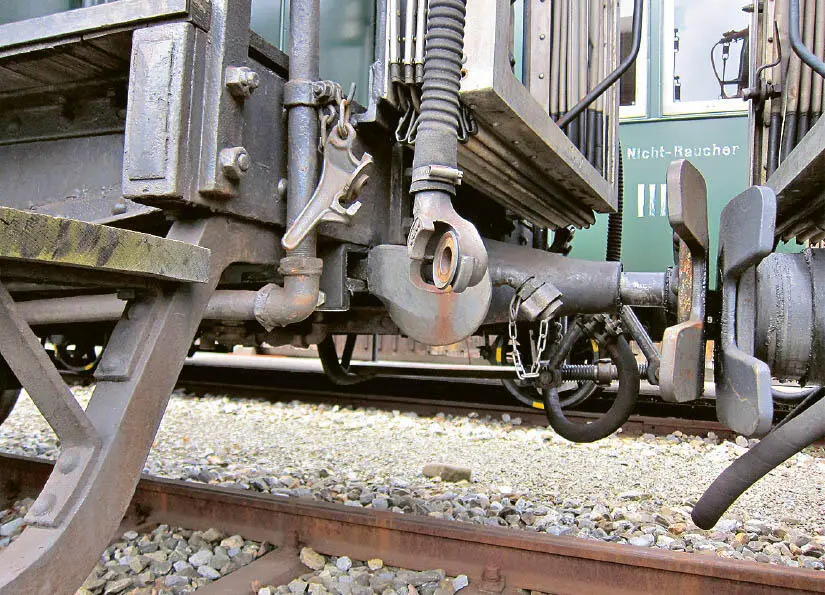

Was im «Flachland» nicht obligatorisch ist, setzt sich bei Gebirgsbahnen durch: luftbetriebene automatische Bremsen. Die Rhätische Bahn bleibt lange bei Vakuumbremsen: Mittelpufferkupplung und Bremsschläuche.

H. P. Bärtschi 2013.

Sicherere Züge dank automatischer Bremsen

Die Untersuchung der Eisenbahnkatastrophe von Colombier 1871 weist nach, dass die vielen Toten und Verletzten unter anderem auf die unflexiblen Kupplungen der Centralbahn-Wagen zurückzuführen sind. Diese haben keine abfedernden Puffer und krachen trotz der geringen Auffahrgeschwindigkeit von 18 Stundenkilometern so stark ineinander, dass ihre Holzaufbauten zersplittern. Bei der Katastrophe von Zollikon wird 1891 festgestellt, dass vom auffahrenden Zug nur die halbe Komposition mit Druckluftbremsen ausgerüstet war. Und dies, obwohl das Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement seit 1882 für Personenzüge die durchgehende Bremse vorschreibt. Zu dieser Zeit wird zwar die Betriebssicherheit durch Einführung der Vakuum- und der Druckluftbremse vergrössert. Automatische Zugsbremsen sind für Gefälle ab 4 Promitte eine Notwendigkeit, da die Spindelhandbremsen zu langsam wirken. Vor 1900 bleiben durchgehende Luftbremsen ein Luxus, mit dem vor allem Personenzüge auf Hauptbahnen ausgestattet sind, nicht aber Güterzüge und Güterzüge mit Personenbeförderung (GmP). Güterwagen haben zum Teil gar keine Bremse und werden gruppenweise von Wagen mit Handbremsen in ihrem Lauf verlangsamt – von Bremsern auf den Plattformen oder im Bremserhäuschen, bei jedem Wetter. Bremserhäuschen bleiben bei Güterwagen bis Mitte 20. Jahrhundert weit verbreitet. Angesichts des wachsenden internationalen Wagenaustauschs setzt sich das System mit Schraubenkupplungen, Puffern und Schlauchverbindungen für Druckluftbremsen an jedem Wagen in den 1930er-Jahren durch.

Mechanische Stellwerke und Signale ersetzen Handzeichen

Die frühen Eisenbahnen fahren auf Sicht, wie die Fahrzeuge im Strassenverkehr. Streckenwärter und Stationsvorstände geben mit weissen, grünen und roten Flaggen die Strecke frei oder eben nicht. Ab 1875 verbessern auch in der Schweiz Bahntelegrafen die Kommunikation; entlang der Bahnstrecken ziehen sich Telegrafenleitungen, in den Stationen stehen Morsetelegrafen. Das verringert Gefahren infolge mangelnder Verständigung. Zusätzlich übermitteln Läutwerke und Lokomotivpfeifen akustische Signale.

Читать дальше