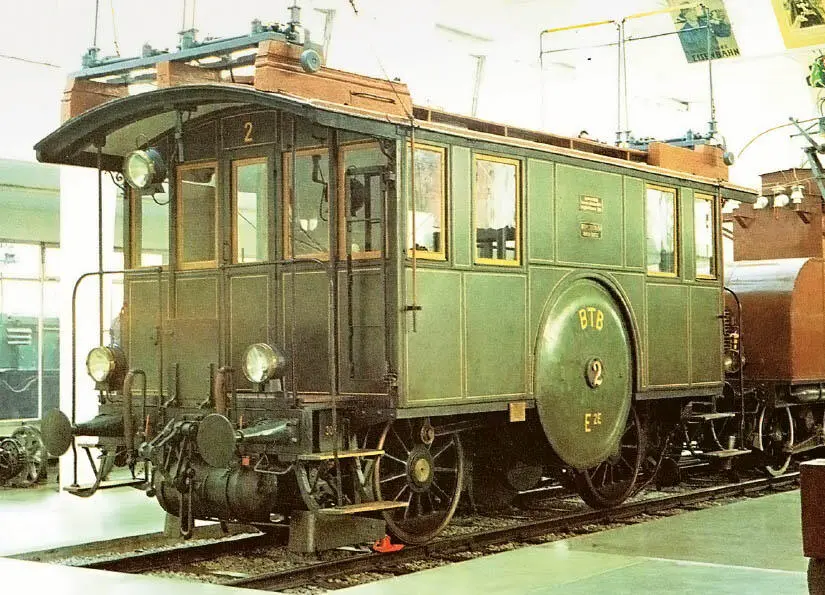

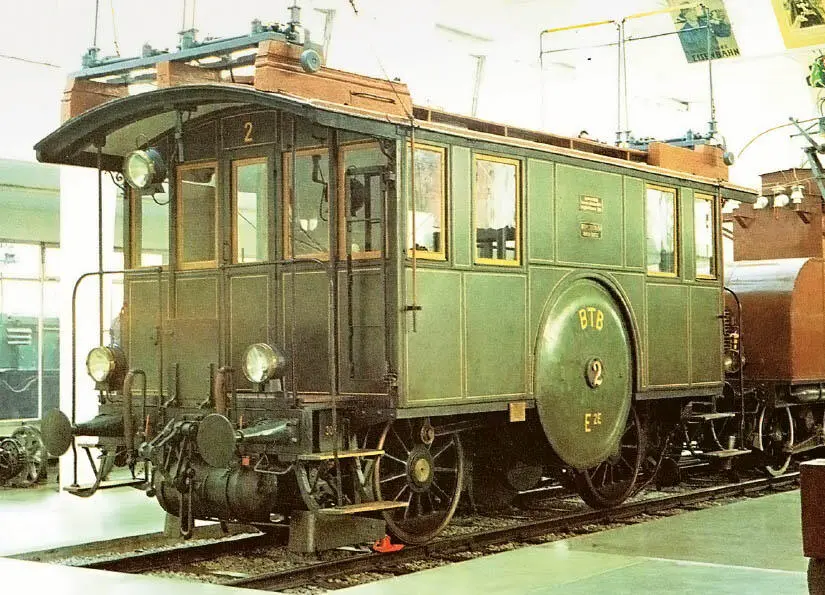

Die Bahn von Chavornay nach Orbe ist 1894 die erste elektrifizierte Normalspurbahn der Schweiz.

Foto H. P. Bärtschi 1967.

In der Privatbahnzeit bleibt importierte Kohle die dominierende Energiequelle. Kohle aus Deutschland und Frankreich ist für die Bahnen das wichtigste Transportgut. Entsprechend wichtig sind Kohle- und Brikettlager zur Überbrückung von Lieferungsengpässen. Bei den Dampflokomotiven verbessern die Hersteller die Energieeffizienz durch Dampf-Überhitzung und doppelte Dampfentspannung. Bis in die 1910er-Jahre führt die Abhängigkeit von ausländischer Kohle zu keinen gravierenden wirtschaftspolitischen Problemen. Dann allerdings hat die Versechsfachung des Preises von Importkohle im Ersten Weltkrieg schwerwiegende Folgen für die ganze Wirtschaft.

In den Abschnitten über Bergbahnen und Tramstädte ist bereits darauf hingewiesen worden, dass Berg- und Strassenbahnen zu den frühen Anwendern von elektrischer Energie gehören. Die elektrische Energieversorgung benötigt Kraftwerke, Werke für die Stromübertragung, Kraftübertragungsleitungen und Anwendungseinrichtungen. Die Schweiz wird in diesem neuen Investitionsfeld eine Pioniernation. 1884 lieferte ein erstes Kraftwerk in der Schweiz Strom über grössere Distanzen: das Werk Biel-Bözingen. In Meiringen und Luzern gehen frühe Elektrizitätswerke ab 1889 ans Netz. 1896 können gleich drei Kraftwerke mit neuen Leistungsdimensionen eingeweiht werden: An der Aare die Laufkraftwerke Wynau und Ruppoldingen 46und an der Rhone bei Genf das Werk Chèvres. 471897 ist das bisher grösste Wasserkraftwerk, Rheinfelden, mit deutscher und schweizerischer Konzession vollendet. 48Zu den frühesten Grossanlagen gehören auch diejenigen der «Bernischen Kraftwerke» BKW, die während der Aarekorrektion zum Schutz vor Überschwemmungen geplant werden: 1899 und 1900 gehen die Kraftwerke Spiez und Hagneck ans Netz. 49Das für die Zeit seiner Entstehung grosse Kraftwerk Beznau kommt zustande, weil die 1891 gegründete BBC den Absatz für ihre Maschinen vergrössern will. Sie gründet zu diesem Zweck 1895 in Baden die AG Motor, die spätere Motor-Columbus. Die AG Motor realisiert bis 1902 das erste grosse Verbundnetz der Schweiz. Die Inselnetze der zahlreichen kleineren Kraftwerke müssen verbunden werden, damit entfernte Abnehmer mit Strom beliefert werden können. Strom muss bekanntlich im Augenblick seiner Erzeugung verbraucht werden, da seine Speicherung in Batterien und anderen Energieträgern nicht wirtschaftlich ist. Die AG Motor stellt sich der Herausforderung und baut gleichzeitig das Flusslaufkraftwerk Beznau und das Speicherkraftwerk Löntsch mit dem höher gestauten Klöntalersee in den Glarner Alpen. Zwischen den Kraftwerken spannt die AG Motor Hochspannungsleitungen. In Hauptabnahmeorten wie Winterthur transformieren Umformerwerke und Trafohäuschen den Strom auf Mittel- und Industriespannung hinunter. Die AG Motor verbindet und verteilt so die Dauerleistung von 8000 PS aus Beznau mit der Spitzendeckungsleistung von 24 000 PS aus dem Kraftwerk Löntsch.

Für grosse Leistungen im Zugsbetrieb mit Steigungen genügen die 600 Volt Spannung des Gleichstromsystems nicht. Die Brown Boveri Company in Baden fördert 1899 das Drehstromsystem mit Grossmotor-Lokomotiven für die Burgdorf—Thun-Bahn.

H. P. Bärtschi im Verkehrshaus Luzern 1997.

Bereits in der Belle Epoque um 1900 ist absehbar, dass sich die Elektrizität zur «allmächtigen Zauberin unserer Zeit» entwickeln würde, dass alles von ihr abhängig werden würde. 50Ebenso bekannt ist, dass nichts – weder Kohle noch Öl oder Gas – so plötzlich versiegen kann wie Strom. So baut das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich eine erste bedeutende eigene Stromversorgung auf, mit Flusskraftwerken an der Limmat und Speicherkraftwerken im Bündnerland. Dort fördert auch die Elektromaschinenfabrik Alioth mit Basler Kapital den Kraftwerkbau. Ein weiteres Absatzgebiet für die junge Elektroindustrie ist der Bau von Lokomotiven und Triebwagen, an dem sich auch die Maschinenfabrik Oerlikon und die Pionierfirma Sécheron aus Genf beteiligen. 51Bis zum Ersten Weltkrieg erstellen zehn Nebenbahnen eigene Wasserkraftwerke, 55 Betriebe speisen ihre Triebfahrzeuge mit Gleichstrom direkt oder durch Umformung von den im Aufbau begriffenen Elektrizitätswerken.

Für die Streckensicherung richtet die Gotthardbahn von Anfang an Wärterbuden mit Läutwerken ein.

H. P. Bärtschi, Urnersee 1980.

Katastrophen verhindern mit Unterhalt und Mechanik

Niemand denkt beim Eisenbahnfahren an eine Katastrophe, die sich ausgerechnet mit seinem Zug ereignen könnte. Die Zuverlässigkeit der Eisenbahn ist sprichwörtlich. Nur in Dürrenmatts «Tunnel» kommt es vor, dass ein Zug zwischen zwei Orten plötzlich spurlos verschwindet: «Wir sind in einem Tunnel, seit fünfundzwanzig Minuten», sagt ein junger Mann. Doch der Schachspieler antwortet etwas ärgerlich, in der Schweiz gebe es eben viele Tunnel, ausserordentlich viele. Der Zugführer: «Wie wir in diesen Tunnel geraten sind, weiss ich nicht … Doch bitte ich Sie, zu bedenken: Wir bewegen uns auf Schienen, der Tunnel muss also irgendwohin führen …». Sie finden den Führerstand leer vor. «Wir sassen noch in unseren Abteilen und wussten nicht, dass schon alles verloren war.» 52Dürrenmatts apokalyptisches Gleichnis deckt sich mit Wolfgang Schivelbuschs Analyse, dass die Verdrängung möglicher Gefahren bei einem Unfall zum Schock führt. Er sieht die Gewöhnung des Menschen an immer neue Apparaturen als Prozess der Angstverdrängung. Technisch verursachte Reize werden verinnerlicht, erscheinen als Naturbeherrschung. 53Diese neuen Wahrnehmungs- und Verhaltensformen führt die Eisenbahn als erstes weiträumig verbreitetes, technisches Ensemble ein. Bis dahin scheint es selbstverständlich zu sein, dass alles, was der Mensch mit seinen Händen schafft, einen Unfall erleiden kann, so die Formulierung in Diderots «Encyclopédie» von 1747–1765 [Erstausgabe]. Die Industrie und das industrialisierte Transportwesen haben mit ihrer gigantischen maschinellen Apparatur diese Option potenziert. Dieser Sicht schliesst sich auch Ernst Bloch an, wenn er über das Wesen des technischen Unfalls trotz aller Verbesserung der Sicherheitssysteme nachdenkt: «Je effektiver die Technik, um so katastrophaler die Destruktion». 54

Eisenbahnkatastrophen in der Schweiz

Aufgrund von Unfallhäufungen am Ende des 19. Jahrhunderts lässt das russische Transportministerium bis 1906 eine internationale Vergleichsstudie über getötete und verletzte Passagiere auf eine Million Reisende ausarbeiten. Die Schweiz kommt nicht gut weg. Sie steht bei den durch die Eisenbahn verursachten Verletzungen und Todesfällen nach Russland, den USA und Belgien an vierter Stelle. 55Drei grosse Eisenbahnkatastrophen seien hier kurz geschildert.

Am 19. Juli 1870 erklärt Kaiser Napoleon III. Preussen den Krieg. Der Bundesrat setzt General Herzog an die Spitze der Armee. Nach Napoleons Gefangennahme führen die Preussen und ihre deutschen Verbündeten den Krieg weiter und lassen im Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles den preussischen König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser krönen. Die Schweiz mobilisiert 20 000 Soldaten an der Jura-Grenze. Der General der Richtung Jura abgedrängten französischen Ostarmee, Bourbaki, unternimmt einen Selbsttötungsversuch; sein Stellvertreter überschreitet mit schweizerischer Zusage am 1. Februar 1871, mitten im Hochwinter, mit 87 000 demoralisierten, kranken, halb verhungerten Soldaten die Grenze. Die Schweizer Armee requiriert Eisenbahnzüge und Gebäude für die Unterbringung: leerstehende Fabriken, Lagerhäuser, Turnhallen. Sie zwingt die Privatbahnen, «Grosstransport-Fahrpläne» einzuführen, z. B. möglichst ohne Halt zwischen Genf und Romanshorn. 5613 Monate später, zwischen dem 13. und dem 22. März 1872, werden die Internierten nach Frankreich repatriiert. Am letzten Tag der Rückschaffung ist in Colombier eine Weiche falsch gestellt. Der Zug der Internierten fährt auf einen Güterzug auf. Aus den zersplitterten Holzwagen werden über 100 Menschen geborgen, 24 nur noch tot.

Читать дальше