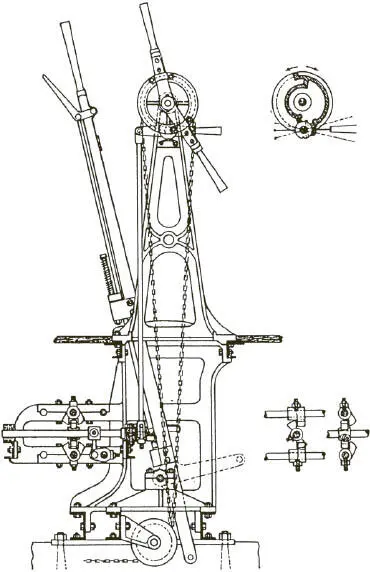

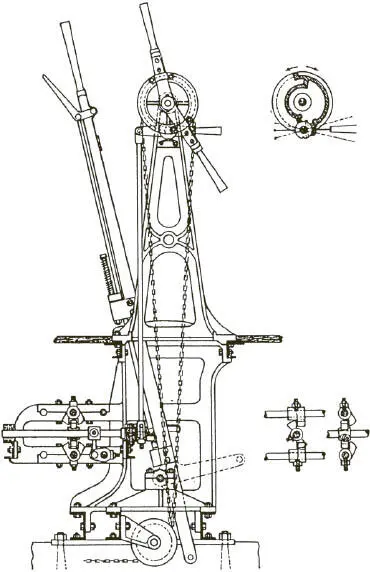

Die Dampfpfeife und der «Gling-Glang» der Läutwerke begleiten die Züge. Als erste realisiert die Gotthardbahn entlang ihrer Strecken bis 1882 durchgehende elektromechanische Ketten von Läutwerken. Nachts und bei Nebel verbessern Lampen die Sicherheit. Die Kombinationen aller Zeichen sind in der Signalordnung festgehalten. Gefährlich schwierige Situationen können im Winterdienst entstehen. Auf einspurigen Strecken führen die Engländer zur Blocksicherung die Übergabe eines Stabes vom Lokomotivführer zum Stationsbeamten ein, und umgekehrt – auf dem jeweiligen Streckenabschnitt ist immer nur ein Zug mit einem Stab unterwegs. Erste Schwenksignale für Schwachstromimpulse über Telegrafenleitungen kommen in der Schweiz bereits ab 1863 bei der Nordostbahn in Betrieb. Erfinder ist der Uhrmacher und Elektropionier Mathias Hipp. Im Signal mit der Wendescheibe wird ein Uhrwerk von Hand aufgezogen. Per Schwachstrom löst der Stationsbeamte ferngesteuert eine Verriegelung aus, so dass sich die Scheibe um 90 Grad auf Fahren oder Halten wenden kann. 62Seit 1880 gibt es auch in der Schweiz Flügelsignale. Sicherheitsprobleme bestehen darin, dass zum Beispiel bei falscher Weichenstellung das zugehörige Signal trotzdem freie Fahrt aufzeigen kann. In England gibt es bereits Systeme für die Signalabhängigkeit über stangenförmige Riegel- und Stellleitungen. In Deutschland setzen sich Stelldrähte durch und für die Verriegelung Hebelwerke mit komplizierten Verschlussregistern. Diese mechanischen Kunstwerke sichern über die Verschlussapparate auch den Streckenblock an Stelle der früheren Stabübergabe. Die Zugsicherung erfährt so durch mechanisch gesicherte Stellwerke und Drahtzüge für Weichen, Signale und Barrieren eine wesentliche Verbesserung. 63Die neuen, automatischen Sicherheitseinrichtungen kommen hauptsächlich aus Deutschland, ebenso die Schienen. Die Schwellen und das Stopfmaterial – den Schotter – liefern Unternehmen oder die Bahngesellschaften selbst aus der Schweiz. Das Sicherheitssystem mit Streckenwärtern bleibt aber aufrecht erhalten, denn der Streckenwärter hat auch für die Sicherheit des Oberbaus zu sorgen: Sind Schienennägel oder Schrauben von Befestigungen locker? Ist der Schotter zwischen den Schwellen gut gestopft? 64Noch 1897 setzt die Jura—Simplon-Bahn einen Viertel des Unterhalts- und Erneuerungsbudgets für die Streckenüberwachung durch Menschen ein.

Die Centralbahn und die Gotthardbahn setzen mit den Firmen Jüdel und Bruchsal früh auf mechanische Sicherung des Bahnbetriebes.

Plan Buchloh 1882.

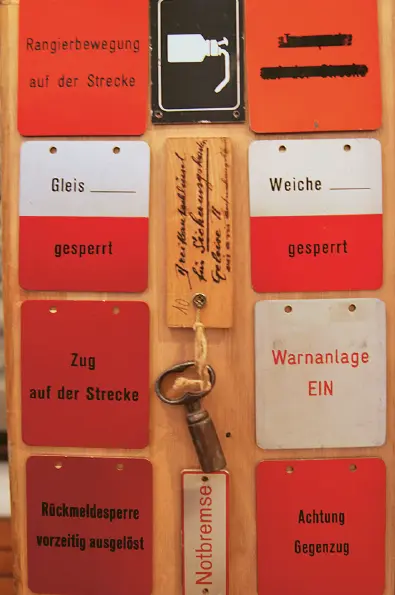

Sicherheit gegen Fremdeinflüsse

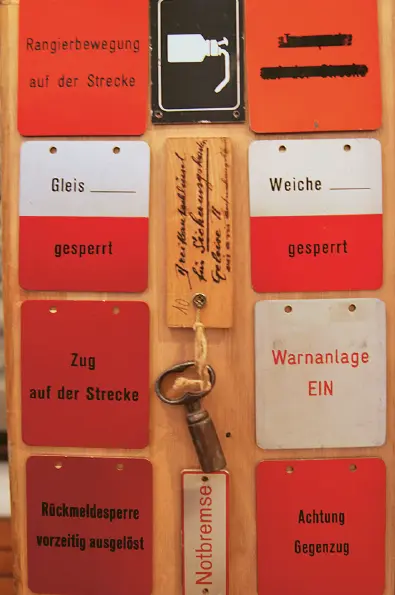

Neben Signalen und Tafeln dienen in Barrierenwärterhäuschen, Wärterbuden, Stationen und Stellwerken Schrift-Plättchen der Kommunikation bei aussergewöhnlichen Betriebsverhältnissen.

H. P. Bärtschi.

Da hätte man mit hohen Investionen die Sicherheit des Betriebs für das geschlossene System der Eisenbahn endlich auf einen hohen Stand gebracht, und gleich bedroht die Unzuverlässigkeit des Menschen das Erreichte. Die Unfallstatistik des Bundes zeigt für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als häufigste Ereignisse individuelle Unfälle, verursacht durch Stürze vom Zug, Auf- und Abspringen, Überfahren oder Hinauslehnen. Nebenbei bemerkt: Naturereignisse werden nicht zu den «sonstigen Unfällen» gezählt, auch wenn sie der Bahn für Verbauungen an Flüssen und im Gebirge riesige Kosten verursachen. An zweiter Stelle nach den individuell von Personen verursachten Unfällen folgen Kollisionen mit Strassenfahrzeugen; diese führen wiederum teilweise zu Entgleisungen. Das Eisenbahngesetz überantwortet die Erhaltung und Sicherung des Strassennetzes bei Kreuzungen den Bahngesellschaften. Allein die Bundesbahnen erben von den grossen Privatbahnkonzernen über 4000 Bahnübergänge. In einer Zeit, da der Strassenverkehr der Bahn zunehmend Konkurrenz macht, müssen die Bahngesellschaften immer mehr in die Sicherung und Beseitigung von Bahnübergängen investieren. Bei Feldwegen braucht es lange nur eine Anpassung des Trassees an die Schienenoberkante, diese unbewachten Bahnübergänge gelten als die gefährlichsten. Es folgt das Aufstellen von Warnkreuzen, womit die Verantwortung auf die Strassenverkehrsteilnehmer abgewälzt wird. Aufwändiger ist das Einrichten von Barrieren mit mechanischer Hebe- und Senkvorrichtung. Bis zur Verstaatlichung werden die meisten Barrieren von Wärterinnen in eigens erstellten kleinen Häuschen bedient. Die teuerste und beste Lösung für Bahnübergänge ist der Bau von Unter- und Überführungen. Sie sind bis Mitte des 20. Jahrhunderts vollständig von den Bahngesellschaften zu berappen, weshalb ein umfassendes Programm erst mit der rasanten Automobilisierung ab den 1950er-Jahren zustande kommt. 65

Von Maffei aus München importiert, ist die 1891 nach den Grundsätzen des Genfer Ingenieurs Anatole Mallet konstruierte Centralbahnlok Ed 2 × 2/2. Die ganze Zugskomposition stammt aus dieser Zeit und fährt auf der fahrdrahtlosen Strecke nach Wolfhausen.

H. P. Bärtschi 2009.

Das Rollmaterial: von der Ausland- zur Inlandherstellung

Bis zum Ersten Weltkrieg steigt der Rollmaterialbestand in der Schweiz auf gegen 20000 Güterwagen 66und 5000 Personenwagen 67, 1905 gibt es 1331 Dampflokomotiven und bereits 29 elektrische Lokomotiven, ferner 151 Triebwagen 68. In den ersten Jahrzehnten importieren die Schweizer Bahnen ihre Wagen und Lokomotiven hauptsächlich aus Deutschland, teilweise aus Frankreich, aus dem Elsass und aus entfernteren Gegenden. In der Schweiz selbst entwickelt sich zaghaft eine eigenständige Herstellung von Rollmaterial. Da gibt es die Werkstätten der grossen Privatbahnkonzerne in Yverdon, Olten, Zürich und Rorschach. Die grösste Privatbahnwerkstatt, Olten, beschäftigt in ihren besten Zeiten über 1000 Leute. Aber auch bestehende Industriebetriebe wie Escher Wyss in Zürich oder Rieter in Winterthur bieten sich für Rollmateriallieferungen an, und neue Firmen wie die «Schweizerische Industriegesellschaft» SIG werden gegründet.

Privatbahnzeit: Vernachlässigter Güter- und Personenwagenbestand

Es ist schwer zu fassen, wie überholt der Wagenpark der Schweizer Bahnen am Ende der Privatbahnzeit ist. Die Gesellschaften haben im Wissen um die baldige Verstaatlichung wenig investiert und spekulieren auf möglichst hohe Ablösungssummen. Rund 680 Güterwagen weisen weder Bremsen noch Bremsleitungen auf. Den grössten Anteil an Wagen machen die gedeckten Güterwagen aus. Als «K»-Wagen bezeichnet sind diejenigen, die sich zum Viehtransport eignen, weil sie sich innen reinigen und desinfizieren lassen; die anderen heissen «J»-Wagen. Die einheitliche Bezeichnung führt nach mehreren Anläufen der schweizerische Wagenverband ein, damit ein rascher Austausch zwischen den Privatbahnen gewährleistet ist. Offene Güterwagen mit Wandhöhen über 60 Zentimeter erhalten die Bezeichnung «L», Niederbordwagen die Bezeichnung «M», Spezial- und Privatwagen die Bezeichnungen «N», «O» und «P»; Untergruppen geben das Ladegewicht und die Ladefläche an. Diese betragen bei den Wagen mit den kürzesten Achsständen von 3,15 Metern weniger als 10 Tonnen Ladegewicht für 20 Quadratmeter Ladefläche.

Читать дальше