Helvetia, auf einem Flügelrad balancierend, bündelt in ihren Adern die Lebensströme von London und Berlin über den Gotthard nach Italien. Zürich wird der Bauchnabel des Weltverkehrs.

H. P. Bärtschi 2016

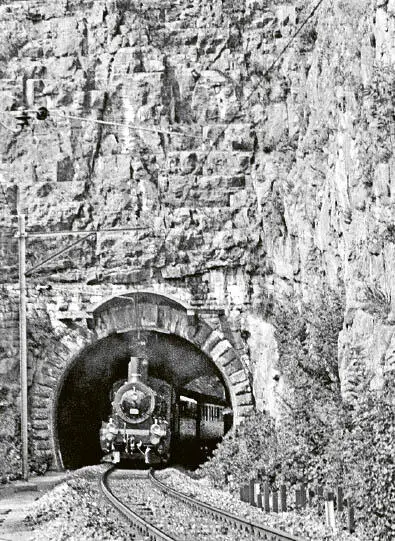

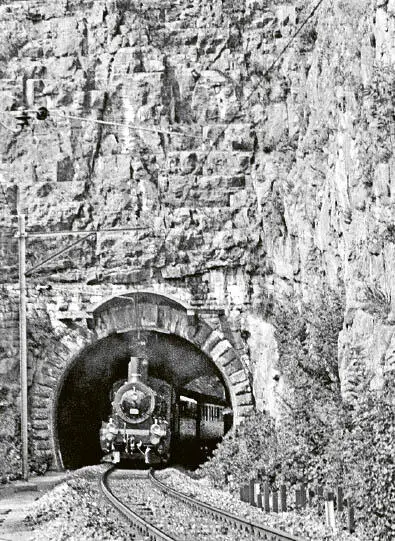

Für die Rampenstrecken der Gotthardbahn entstehen die aufwändigsten und teuersten Tiefbauten: unterste, mittlere und – über den Dampfloks – die obere Stufe der Linienentwicklung mit den Kehrtunneln bei Wassen.

H. P. Bärtschi 2016.

Grossartige Tiefbauten der Haupt- und Nebenbahnen, sparsam erstellte Hochbauten

Bahnbauten sind, wenn man auf Steilrampen und Abtreppungen verzichtet, Hunderte von Kilometern lang, sie durchdringen oder überschienen Berge und Täler mittels Kunstbauten. Während Land- und Wasserstrassen natürliche Elemente wie harte Bodenflächen oder Flüsse und Seen in ihre Linienführung einbeziehen können, bedingen eiserne Schienenbahnen einheitlich durchgehende Unterbauten mit geringen Steigungen, damit beim kleinen Reibungskoeffizient zwischen Stahlschiene und Stahlrad Züge gezogen und gebremst werden können. Das ermöglicht den Transport grosser Personen- und Gütermengen, es erfordert aber hohe Anlagekosten.

Der Bahnbau bedingt hohe Anlagekosten

Die Baukosten der im einfachen Gelände erstellten Strecke Zürich—Baden sind in der Abrechnung von 1848 mit 3,23 Millionen Franken ausgewiesen. Fast 30 Prozent davon hat der Unterbau mit Erdarbeiten, Sprengungen, Brücken, Mauern, Fluss- und Strassenkorrektionen gekostet. Der Oberbau mit Schienen, Schwellen, Schotter, Unterlagsplatten mit Nägeln und Schrauben macht inklusive Einfuhrkosten 24 Prozent des Budgets aus. Gegen 18 Prozent müssen für Landenteignungen und Gerichtskosten ausgelegt werden. Bei den Hochbauten schlagen die Anlagen in Zürich und Baden, ferner die Wärterhäuser mit 16 Prozent zu Buche. Ganze 9 Prozent machen der Kauf der Lokomotiven und Wagen aus, den Rest beanspruchen die Aktienemission und Managementauslagen. Im Verlaufe von 100 Jahren sollten sich die Anlagekosten pro gebautem Bahnkilometer verzehnfachen. 27Entsprechend höher werden die Schulden und die Kapitalkosten. Der Kapitalertrag sinkt und dementsprechend auch das Interesse für private Investitionen.

Der Bahnbau wühlt die Landschaft auf

Die politische Grundlage für die gewaltige Landschaftsveränderung ist das in der Bundesverfassung und im Eisenbahngesetz 1848–1852 verankerte Enteignungsrecht. Dieses mit der Unantastbarkeit des Privateigentums eigentlich unvereinbare Gesetz rechtfertigt sich mit dem übergeordneten Landesinteresse, welches letztlich der neuen Form des Privateigentums von anonymen Aktiengesellschaften dient. Nur so kann die Linienführung von Eisenbahnen nach den notwendigen technischen Grundsätzen festgelegt werden: Die Eisenbahn ist ein starres, zusammenhängendes System von Achsgewicht, Meterlasten, Zuglänge und Zughakenkraft der Lokomotiven in Übereinstimmung mit den Kunstbauten, dem Unter- und Oberbau inklusive Schotterbett, Schwellen und Schienen. Die Verwirklichung dieses Systems beschleunigt die Vermessung der Landschaft und das Denken in Richtung einer dreidimensionalen Geometrisierung des Raumes. Die entsprechenden Techniken sind vor allem für den Bergbau entwickelt worden.

Unterschiedlich belastbare Schienenprofile, Musée du fer et du Chemin de Fer Vallorbe.

Foto H. P. Bärtschi 1996.

Der Stolz der Nation Schweiz auf ihre Eisenbahn rührt gerade auch daher, dass die Überschienung des Juras und der Alpen besonders aufwändige Bauwerke erfordert: «der längste Tunnel der Welt», die «höchste Eisenbahnbrücke», «die höchste durchgehende Bahn Europas» und die «höchste Bergbahn Europas» prägen rückblickend und teilweise bis heute den nationalen Mythos des Landes. Die Überschienung von Gebirgen erfordert aber nicht nur aufwändige Brücken- und Tunnelbauten. Je mehr der Bahnbau in die Höhen vordringt, desto wichtiger werden neben den rein topografischen Kenntnissen die Naturkenntnisse. Und diese werden im Selbstverständnis einer Pionierzeit umgesetzt, das die Natur als Hindernis betrachtet, welches es zu überwinden gilt. Kataster über Naturgefahren werden angelegt: Wo gibt es Wildbäche und Überschwemmungsgefahren, wo Rutschungen und Steinschlaggefahren, wo Lawinenzüge? Speziell für Fundations- und Tunnelbauarbeiten sind vertiefte geologische Kenntnisse unerlässlich. So beginnt der Eisenbahnbau zur linear totalen Landschaftsveränderung zu werden. Die für die neue Technik «falsche» Natur muss korrigiert werden. Für den Bau der Rheintallinie Sargans—St. Margrethen wird der Rhein 1857–1858 abschnittsweise in grösserem Umfang «korrigiert». Der Bau der Bahnlinie durch das Birstal von Basel bis Moutier erfordert 1874–1875 bedeutende Eingriffe in den Wasserlauf. 28Eine Jahrhundertüberschwemmung überschattet 1876 die Bauvollendung der Tösstalbahn, in deren Folge tätigt der Kanton Zürich über mehrere Jahre seine grösste Investition für die Tösskorrektion.

Die Hauensteinbahn – die zweite Gebirgsbahn des europäischen Kontinents

Zeitgleich mit der Wasserstrassen- und Schienenverbindung Bodensee—Genfersee und den ersten Bahnbrücken über den Rhein entsteht die erste Gebirgsbahn der Schweiz.

Die obere Hauensteinbahn gehört zu den ersten Gebigsbahnen Europas. Bedeutende Bauwerke sind original erhalten.

Foto H. P. Bärtschi 1979.

Sie führt von Basel über die alte Hauensteinlinie nach Olten. Robert Stephenson schlägt diese Route schon 1850 dem Bundesrat vor: Die Linie ist «im Thalgrund bis in die Nähe von Bukten fortzuführen. An dieser Stelle beginnt die schiefe Ebene von drei Kilometern Länge mit almälig zunehmender Steigung von 30–35 per mille.» Schiefe Ebenen sind Möglichkeiten der frühen Bahnbauer, Hindernisse baukostengünstig zu überwinden. Die Züge werden in Wagengruppen aufgeteilt und mit Drahtseilantrieb über Steilstreckenabschnitte befördert. Mit zwei weiteren schiefen Ebenen sollte Olten über Trimbach erreicht werden. Als 1852 das Hauensteinprojekt in die Detailplanung kommt, steht die erste Gebirgsbahn des Kontinents, die österreichische Südbahn, kurz vor der Vollendung. Sie verbindet den österreichischen Adriahafen Triest über den Semmering-Pass mit Wien. Carl Ghega vergleicht für diese Bahn Drahtseilprojekte mit «Reibungs-Locomotiv-Eisenbahnen» und kommt nach dem Studium amerikanischer Bahnen mit Steilstrecken zum Schluss, dass Steigungen von 25 Promille mit Lokomotiven zu bewältigen sind. Mit einer typischen amerikanischen 2B-Lokomotive macht er erste Probefahrten. Im Wettbewerb für eine geeignete Gebirgslok entsteht unter Auswertung der Versuchsergebnisse Wilhelm Engerths Stütztenderlok, die das Gewicht des Kohlenwagens für die Reibung mit einbezieht. Der erfolgreiche Betrieb der Semmering-Steilstrecken mit Engerth-Lokomotiven ermuntert die Centralbahn, den Hauenstein ohne Drahtseilbahnen mit Rampenstrecken von 27 Promille zu bauen und mit Engerth-Lokomotiven zu betreiben. An diesem Beispiel zeigt sich eindrücklich das oben erwähnte «technische Ensemble», wobei in diesem Fall die Entwicklung eines neuen Dampfloktyps eine durchgehende Trassierung ohne «schiefe Ebenen» ermöglicht. Als aufwändigste Bauwerke bleiben der Scheiteltunnel, die Eisenviadukte bei Liestal und Olten und der Hausteinviadukt bei Rümlingen. Bis zu 3000 Arbeiter stehen gleichzeitig auf den Baustellen im Einsatz. Eine Tunnelbrandkatastrophe mit 63 Todesopfern und andere Schwierigkeiten führen zur verspäteten Eröffnung der ersten schweizerischen Gebirgsbahn am 1. Mai 1858. 29

Читать дальше