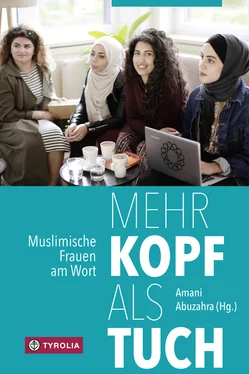

Über „den Anderen“ kursieren Geschichten, die als repräsentativ dargestellt werden. Entspricht man dieser einseitigen Darstellung nicht, so sei man die Ausnahme, denn alle anderen wären doch anders. Über „die muslimische Frau“ kursieren beispielsweise folgende Klischees:

Die muslimische Frau – sie sei die tiefverschleierte, um genau zu sein:

zum Kopftuch gezwungene,

vom Vater zwangsverheiratete,

vom Mann geschlagene,

vom Bruder bewachte,

von jeglicher Bildung fern gehaltene,

um nicht zu vergessen eingesperrte,

mit ihrem Schicksal zufriedene – Ayse?

Der Diskurs über die muslimische Frau ist dabei einseitig geprägt. Stereotypen und Verallgemeinerungen wirken omnipräsent in der Diskussion rund um die Frau. Diese Konstruktion „der Muslimin“ wird oftmals außerhalb des Zugehörigkeitsspektrums Europas verortet.

Um dies zu verändern, kann ein Blick auf Derridas Werk Das andere Kap helfen. Es trägt den wichtigen Untertitel Erinnerungen, Antworten und Verantwortungen . Er schreibt, dass ein Erinnern an die Vergangenheit Europas unumgänglich ist. Er meint, dass es sich in der Gegenwart zu verantworten gilt und auf die Fragen der Zukunft Antworten zu finden seien.

Von der Vergangenheit,

derer es sich zu erinnern gilt

Das Erinnern an Europas Vergangenheit kann helfen, neue Blickwinkel zu eröffnen, um Gegenwärtiges besser zu verstehen, und Ansätze für eine inklusive europäische Identität liefern.

Es gilt kritisch nachzuhaken: Wie erinnern? Woran erinnern?

Ein neuer Blick auf die Vergangenheit ist vonnöten, sodass andere Narrative Eingang finden in unser kollektives Bewusstsein, um „den Islam“ und „den Westen“ nicht als homogene, in sich abgeschlossene Entitäten gegenüberzustellen.

Umgemünzt auf mein Erlebnis bei der Buchpräsentation würde sich daraus die Frage ergeben, ob MuslimInnen in Österreich oder gar in Europa eine historische Relevanz haben.

Die Geschichte des Islams beginnt in Deutschland und Österreich definitiv nicht mit der Arbeitsmigration ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Den ersten Kontakt gab es bereits im Jahr 800, als sich muslimische Reitervölker in den hiesigen Breiten niederließen. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass MuslimInnen seit vielen Jahrhunderten die gesamte Region, aber im Speziellen auch Österreich, mitgestaltet haben. Mehr dazu ist in dem Sammelband „Ostarrichislam. Fragmente achthundertjähriger gemeinsamer Geschichte“ nachzulesen. Der Kontakt zwischen Europa und den islamischen Kulturen mündet nicht nur in Konfrontationen, sondern auch in einem Austausch, der die jeweils andere/n Kultur/en befruchtet. Die jeweilige Wirklichkeit wurde nachhaltig geprägt und geformt. So finden sich Spuren der Begegnung im heutigen Europa in der Architektur, in der Kunst, der Philosophie, der Medizin und weiteren Naturwissenschaften, der Sprache, in der Kulinarik, aber auch in Traditionen. Diese Prägung eröffnet eine neue Perspektive auf den gegenwärtigen Europadiskurs.

Es ist eine reichhaltige Geschichte, die jedoch in manchen Schulbüchern (in Österreich beispielsweise) sehr verkürzt und oft negativ dargestellt wird, wie zum Beispiel in der Studie der beiden Wissenschaftlerinnen Christa Markom und Heidi Weinhäupl nachgewiesen wird. Unter dem Titel „Die Anderen im Schulbuch. Rassismen, Exotismen, Sexismen und Antisemitismus in österreichischen Schulbüchern“ werden aktuelle Schulbücher des österreichischen Schulsystems einer kritischen Analyse unterzogen. Die Forscherinnen gehen der Frage nach, wie Migrationsgeschichte dargestellt wird, auf welche Weise eine gewisse Norm suggeriert wird und welche Konzepte SchülerInnen präsentiert werden. Die Analyse zeigt, dass beispielsweise „der Islam“ als eine totalisierende Kraft dargestellt wird, Stereotype bedient werden und das kritische Hinterfragen der Geschichte Europas nicht unbedingt gefördert wird. Leider ist das Wissen um die reichhaltige Geschichte und Beeinflussung der islamischen Kulturen im Detail nicht sehr ausgeprägt unter den muslimischen Communities, sodass oftmals SchülerInnen muslimischen Glaubens überfordert sind, wenn sie zu StellvertreterInnen des Islams auserkoren werden und sich zu der Thematik im Unterricht positionieren sollen.

Betrachten wir Europas Verhältnis zu MuslimInnen im historischen Kontext, so zeigt sich, dass diese seit Langem in diesen Breitengraden beheimatet sind. Insofern hilft ergänzend zu einem interkulturellen Dialog der intrakulturelle: nämlich einen Blick auf die eigene Kultur zu werfen, um zu erkennen, dass „den Anderen“ kennenzulernen bedeutet, sich selbst kennenzulernen und zu entdecken, wie stark die Vernetzung zu dem vermeintlich Fremden ist. Dieser Zugang schafft ein Verständnis der europäischen Identität, in der MuslimInnen sich genauso kritisch gegenüber Zuständen äußern können, ohne darauf hingewiesen zu werden, zuerst „das Eigene“ zu kritisieren. Denn „das Eigene“ ist Europa.

In der Gegenwart

gilt es sich zu verantworten

Derrida spricht in diesem Zusammenhang von gewissen Pflichten Europas, wie zum Beispiel der Öffnung. Dies erlangt eine Aktualität aufgrund der Fluchtbewegungen und der politischen Debatte, wie man mit den Geflüchteten umgehen soll. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind sich uneinig, wie hier zu verfahren ist. Religion wird zum Spielball der politischen Überlegungen.

Viele der Geflüchteten seien MuslimInnen und insofern „anders“ als die Einheimischen. Polen, Ungarn beispielsweise verweigern eine weitere Aufnahme von muslimischen Flüchtlingen mit dem Argument, dass von ihnen eine Gefahr von terroristischen Anschlägen ausgeht. So fordert der Innenminister Polens Mariusz B ł aszczak ein Einreiseverbot für Flüchtlinge aus „islamischen Staaten“.

Derrida erinnert, dass es Europas Pflicht ist, Fremde aufzunehmen und somit Verantwortung zu zeigen. Um dies umzusetzen, brauche es jedoch eine Neuorientierung Europas und eine Achtung der Differenz. Differenzen hinzunehmen und mit Widersprüchen umzugehen, lässt sich unter Ambiguitätstoleranz zusammenfassen. Vor allem in Migrationsgesellschaften ist eine Ambiguitätstoleranz vonnöten, denn es treffen Menschen aufeinander, die verschiedene Lebensstile, religiöse Zugehörigkeiten, sexuelle Orientierungen haben, die sich vom Nächsten unterscheiden.

Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer übernimmt das Konzept der Ambiguitätstoleranz aus der Psychologie und überträgt diese auf die kulturelle Ebene. In seinem Buch „Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams“ erläutert er die Kompetenz durch eine Untersuchung der islamischen Geschichte unter dem Blickwinkel, wie ausgeprägt diese beispielsweise im 14. Jahrhundert war. Er konstatiert, dass dies eine Herausforderung darstellt, die Toleranzfähigkeit wiederzubeleben – vor allem in einem Europa, das gegenwärtig stark geprägt ist von einem Denken der Dichotomie, in Entweder-oder-Kategorien.

Als ob man sich ständig entscheiden müsse und das andere zu negieren habe. Es steht im Widerspruch zu der Lebensrealität von vielen jungen Menschen, die in einem Europa der Vielfalt aufwachsen. Jene, die sich mehreren Kulturen zugehörig fühlen und von verschiedenen Sprachen geprägt sind, passen nicht in das einfache Schema.

Der Mangel an Akzeptanz des Vieldeutigen zeigt sich im Wahn auf der Suche nach Eindeutigkeiten. Dies hat eine Auswirkung auf das Individuum. „Das Andere“ wird in Frage gestellt, da es potentiell die eigene Identität in Frage stellen könnte. In einer ungünstigen Konstellation kann dies in „Entwertung, Vertreibung oder Unterwerfung“ des Anderen münden, laut Thomas Meyer (Identitätspolitik 2012).

Es bedarf einer Entwicklung zu einer wertschätzenden Haltung gegenüber Unterschieden und das Erkennen von Gemeinsamkeiten. Menschen eint die Sorge bezüglich (Aus-)Bildung, Finanzierung der Familie, Zukunft und vielem mehr. Hier schließt sich der Kreis, wenn man erkennt, dass die Sorgen, unabhängig von religiöser, kultureller oder ethnischer Zugehörigkeit, gemeinsame sind und es auch Handlungsbedarf gibt.

Читать дальше